Олигополия и монополистическая конкуренция

Патнем («Бранйф»): Вы мне можете что-нибудь посоветовать?

Кренделл («Америкен»): Могу. Повысьте ваши тарифы на 20%, и я завтра утром сделаю то же самое.

Патнем: Роберт, но...

Креиделл: Тогда и вы, и я сможем зарабатывать больше.

Патнем: Но мы не имеем права обсуждать цены!

Кренделл: Ох, Говард, мы имеем право обсуждать, что только пожелаем.

(Разговор между Говардом Патнемом, главой «Бра-ниф эйрлайнз» (Braniff Airiines), и Робертом Крендел-лом, главой «Америке» эйрлайнз» (American Airlines), записанный в 1982 году.)

Если вы окинете взглядом экономическую действительность, вам сразу бросятся в глаза корпорации, бот рющиеся за место на все более конкурентных рынках. Строго говоря, большинство из них не является монополиями (на самом деле, у них достаточно конкурентов). Однако, в равной мере, условия, в которых они работают, нельзя назвать и совершенно конкурентными, поскольку эти фирмы слишком велики, и, к тому же, они могут влиять на цены. Какого поведения можно ожидать от компаний, действующих на несовершенно конкурентных рынках?

Ответ на этот вопрос следует разделить на несколько частей. Сперва мы подробно проанализируем деятельность фирм в условиях олигополии и монополистической конкуренции, уделив особое внимание роли концентрации и стратегического взаимодействия. Затем, во втором разделе, объектом нашего рассмотрения станут крупные корпорации, поскольку именно им в большей степени свойственно владеть целыми рынками. Мы зададимся вопросом о том, кто управляет этими гигантами и какие задачи при этом ставятся. Наконец, в последнем разделе темой нашего обсуждения станут положительные и отрицательные последствия несовершенной конкуренции для экономики.

А. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМ В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Вернемся к Табл. 9-1, в которой представлены основные виды рынка: (1) Совершенная конкуренция возникает на рынках, на которых действует большое число фирм, выпускающих однородную продукцию. При этом фирм имеется такое множество, что ни одна из них не имеет никакого влияния на рыночную цену. Подобным образом устроены сельскохозяйственный рынок и различные сектора финансового рынка (скажем, рынки валюты или облигаций). (2) Монополистическая конкуренция также характеризуется значительным количеством фирм. Однако товары, которые они поставляют, несколько различаются между собой. (3) Олигополия является как бы промежуточной формой несовершенной конкуренции. В данном случае в отрасли преобладает несколько компаний. Наконец, (^монополия предполагает единоличное владение целым рынком (подобное положение дел было основательно изучено в предыдущей главе).

Во многих случаях, особенно, когда нужно оценить необходимость государственного вмешательства в рыночный процесс, экономист нуждается в показателе, который бы количественно выражал возможности влияния различных деловых единиц на рынок. В этих целях используется такое понятие, как рыночная власть (рыночная сила), т.е. степень, в какой одна или несколько фирм способны воздействовать на цену и объем предложения, существующие в данной отрасли. Самой простой мерой рыночной силы являются различные коэффициенты концентрации (см. рис. 10.1). Коэффициент концентрации для четырех фирм — это доля в отраслевом объеме производства, приходящаяся на четыре крупнейшие фирмы. По аналогии можно определить и коэффициент концентрации для восьми фирм. В условиях чистой монополии коэффициент концентрации (как для четырех, так и для восьми фирм) равен 100%, в условиях совершенной конкуренции он будет близок к нулю.

Насколько концентрирована американская промышленность?Данные за 1977г. показывают, что примерно пятая часть промышленного производства приходится на отрасли с высокой степенью концентрации (для них коэффициент концентрации для четырех фирм составляет примерно 60%), в то время как еще одна пятая часть выпуска приходится на отрасли с низкой степенью концентрации ( указанный показатель не превышает 20%). Экономистов также интересует, как исторически изменялась степень концентрации для всей экономики в целом. По данным за период со времени Второй мировой войны можно заключить, что средний коэффициент концентрации для американской промышленности сначала слегка вырос за время с 1947 г. до 1972г., а затем опустился с 39,2% в 1972 году до 37,1% в 1982 году. .

Рис. 10.1. Коэффициент концентрации служит мерой доминирования нескольких фирм в данной отрасли

В таких отраслях, как холодильная и автомобильная промышленности и во многих других большая часть отечественного производства приходится на несколько фирм. Сопоставьте это положение с идеальным совершенно конкурентным рынком, где вследствие своей малости ни одна из фирм не в состоянии влиять на цены. Источник: U.S. Bureau of the Census, данные за 1987 Год

Концентрация, измеренная по стоимости отгруженной продукции в отраслях обрабатывающей промышленности, 1987 г.

Предостережение по поводу показателей концентрации. Традиционные показатели концентрации постепенно устаревают, поскольку экономика становится все более открытой по отношению к мировому рынку. На самом деле реальная концентрация уменьшилась, вероятно, куда более резко, чем это показывают приведенные показатели, поскольку стандартные методы измерения учитывают только внутреннее производство и совершенно игнорируют импорт. А между тем, его объем значительно вырос за послевоенные годы. Как следствие этого, в отраслях, наиболее подверженных влиянию международной конкуренции, традиционные коэффициенты концентрации будут давать завышенные значения. В добавление к этому рассмотренные нами показатели не учитывают растущую конкуренцию со стороны других отраслей. Возьмем, к примеру, такую узко определенную отрасль, как местная телефонная служба. В этом случае конкуренция может исходить из смежных секторов экономики. Так сотовые телефонные сети являются грозным соперником «обычной» телефонной связи. Поэтому всегда осторожно интерпретируйте различные показатели концентрации.

Почему степень концентрации так важна?

С точки зрения экономической теории, степень концентрации определяется тремя факторами: технологией и издержками, барьерами к входу в отрасль и стратегическим взаимодействием. Но почему нас, собственно, так интересует понятие концентрации? Дело в том, что в наиболее концентрированных отраслях в большей степени проявляются недостатки несовершенной

конкуренции. Табл. 10-1 показывает, что наиболее концентрированные отрасли, т.е. отрасли с наибольшей степенью несовершенной конкуренции, характеризуются гораздо более высоким уровнем расходов на рекламу на каждый доллар продаж. Вспомните, как часто, включив телевизор, вы видите на экране рекламу автомобиля или соды. Оба этих товара относятся к отраслям, в которых две крупнейшие компании контролируют 50 или более процентов продаж. Фирмы, действующие в отраслях с наибольшей степенью концентрации, также имеют высокий уровень расходов на исследования и разработки (НИОКР) в расчете на доллар затрат, поскольку они пытаются приобрести технологическое преимущество над своими конкурентами.

Напротив, отрасли с низкой степенью концентра ции склонны расходовать гораздо меньше денег на рекламу и НИОКР. Нет никакого смысла для мелкого фермера и для «крошечного», производителя гаек тратиться на рекламу в телепрограммах World Series или Super Bowl. Они обслуживают такой незначительный участок национального рынка, что не выиграли бы ничего от подобных расходов. Точно так же очень небольшая часть мелких компаний имеет либо экономические стимулы, либо деньги для расходов на НИОКР.

Однако при всей важности концентрации, с ее помощью нельзя объяснить, почему одни фирмы являются более прибыльными, чем другие. Колонка (5) табл. 10-1 показывает, что зависимость между уровнем концентрации и средней нормой прибыли является небольшой. Более концентрированные отрасли обладают совсем незначительным перевесом над менее концентрированными по прибыльности. Это неожиданный вывод, и особенно он озадачивает тех исследователей большого бизнеса, которые предполагают, что крупнейшие компании получают чрезмерно высокие прибыли.

Таблица 10-1. Насколько структура расходов на рекламу, НИОКР и прибыльность зависят от степени концентрации

|

Влияние концентрации |

||||

|

(1) Вид отрасли (с примерами) |

(2) Коэффициент концентрации для четырех фирм, 1982 год (%) |

(3) Расходы на рекламу, 1982 год (в % от продаж) |

(4) Расходы на НИОКР, 1980.1982гг. (в% от продаж) |

(5) Норма прибыли, 1960-1979 гг. (%от акционерного капитала) |

|

Высокая степень концентрации (производство автомобилей, сигарет, не содержащих железо металлов) |

71 |

2,4 |

3,2 |

12,0 |

|

Средняя степень концентрации (производство бумаги, изделий из камней, глины, стекла, химическая промышленность) |

14 |

2,1 |

3,0 |

10,7 |

|

Низкая степень концентрации (производство одежды, печатной продукции, мебели) |

9 |

1,5 |

0,3 |

10,5 |

|

Совершенно конкурентные отрасли (выращивание кукурузы и пшеницы) |

0,01 |

0 |

0 |

Нет данных |

Все отрасли мы можем разбить на несколько наиболее важных групп: отрасли с высоким, средним и низким уровнями концентрации, а также с совершенной конкуренцией. В каждую из этих, групп попадают по несколько очень значительных отраслей.

Таблица показывает, что высоко концентрированные отрасли с более высоким уровнем расходов на рекламу, а также исследования и разработки (НИОКР), чем в конкурентных и неконцентрированных отраслях, сильно не отличаются от них по норме прибыли. Источники: U.S. Bureau of the Census, Census of Manufacturing', National Science Foundation;

Теории несовершенной конкуренции

Хотя степень концентрации, действительно, имеет важное значение, но в серьезном анализе невозможно ограничиться только ею. Для изучения более широкого круга вопросов, связанных с несовершенной конкуренцией, экономисты разработали целую дисциплину, которая называется теория функционирования рынков. Мы не в состоянии дать здесь ее полное изложение. Вместо этого мы сосредоточим свое внимание на трех наиболее важных случаях несовершенной конкуренции: олигополистического сговора, монополистической конкуренции и олигополии с небольшим числом участников.

Олигополистический сговор

Степень несовершенной конкуренции зависит не только от количества и размеров фирм, но также и от их поведения. Если на каком-либо рынке функционирует несколько фирм, то каждая из них должна принимать во внимание, как действуют и как реагируют на ее собственные действия другие участники рынка К примеру, если на какой-нибудь авиалинии работают две авиакомпании, и одна из них неожиданно увеличила свои тарифы, то другая должна решить — последовать ли ей примеру первой, или для нее разумнее придерживаться прежних, более низких тарифов, пытаясь таким образом сбить цены своего соперника. Стратегическое взаимодействие—термин, выражающий взаимозависимость поведения различных фирм определенной отрасли.

Если на каком-либо рынке имеется только несколько фирм, каждая из них имеет выбор между кооперированным (кооперативным) и некооперированным (некооперативным) поведением. Фирмы действуют некооперированно, если они не связаны в своем поведении никакими явными или тайными соглашениями друг с другом. Именно такая стратегия порождает ценовые войны. К кооперированному поведению фирмы приходят, если хотят уменьшить взаимную конкуренцию. Если в условиях олигополии фирмы активно и тесно сотрудничают между собой, это значит, что они вступили в сговор. Этот термин применяется в случаях, когда две или более фирм сообща установили фиксированные цены или объемы производства и поделили рынок, или же решили совместно вести дело.

На заре американского капитализма, еще до того, как были приняты действенные антимонопольные Законы, олигополисты часто организовывали картели и тресты. В картель фирмы одной отрасли объединяются, чтобы установить более высокие цены и сократить объем производства За некоторыми исключениями, подобные образования категорически запрещены в Соединенных Штатах. То же самое можно сказать и в большинстве других рыночных структур, созданных с целью контроля или дележа рынков (антимонопольное законодательство, относящееся к подобного рода действиям, будет рассмотрено в главе 18). Тем не менее, фирмы часто поддаются искушению вступить в тайный сговор, что позволяет им оградить себя от конкуренции, не прибегая при этом к открытому соглашению. Фирмы, участвующие в сговоре, часто устанавливают одинаковые (высокие) цены, повышая, тем самым, свои прибыли и уменьшая деловые риски. Недавние исследования показали, что примерно 9% ведущих корпораций признались или были уличены в том, что они назначали цены незаконным образом. За последние годы производители таких видов продукции, как детское питание, подгузники а также кошерные продукты для еврейской пасхи, были пойманы на фиксировании цен. Особенно же часто обвинения в сговоре предъявляют авиакомпаниям.

Выгоды от сговора, если он был успешным, могут быть громадными. Представим себе отрасль, состоящую из четырех фирм—назовем их А, В, С и D. Все четыре соперничающие стороны устали от разорительных ценовых войн. Они тайно договариваются установить единую цену и честно блюсти условия соглашения. Партнеры этой сделки должны найти цену, которая обеспечивала бы максимальную общую прибыль. Если они добились этого, значит, достигнуто равновесие в условиях олигополистического сговора.

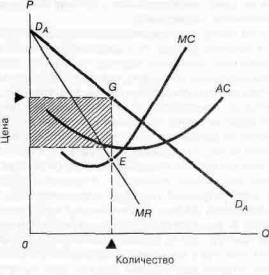

Рис. 10.2. Олигополистический сговор очень напоминает монополию

Испытав все последствия разрушительных ценовых войн, фирмы в конце концов осознают, что выигрыш от любого понижения цен аннулируется аналогичными действиями со стороны других фирм. Поэтому олигополист А может вывести кривую спроса на свою продукцию Da Од, исходя из предположения, что другие фирмы назначают те же цены, что и он. Когда фирмы придут к соглашению установить единую цену, которая максимизировала бы прибыль, то эта цена будет весьма мало отличаться от монопольной. Попытайтесь объяснить, почему прибыль равна площади серого треугольника

Рис. 10-2 иллюстрирует положение, в котором находится фирма А. При взгляде на кривую спроса для этой фирмы — dad a — можно видеть, что другие фирмы следуют за фирмой А как в повышении, так и в понижении цен. Кривая DaDa имеет такую же эластичность, как и DD- кривая спроса для отрасли в целом. Фирма А будет обладать четвертью всех продаж на поделенном рынке, пока фирмы будут держаться принятой цены.

Равновесие при максимальном размере прибыли для одной фирмы в условиях олигополии посредством сговора, представлено в точке Е (рис. 10.2),— которая находится на пересечении кривых МС и MR. Соответствующая кривая спроса — dada (при этом нужно учитывать, что другие фирмы примут ту же цену). Оптимальная цена представлена точкой G на кривой dada, выше точки Е.Эта цена идентична монопольной цене: она выше предельных издержек и обеспечивает олигополистам значительную монопольную прибыль.

Когда олигополисты имеют возможность совместными действиями максимизировать совокупную прибыль, их цены, объем продукции и прибыль будут соответствовать монопольным.

Хотя многие олигополисты были бы рады получать столь высокие доходы но в действительности этому препятствует несколько причин: во-первых, сговор всегда незаконен; во-вторых, некоторые фирмы могут (в обход соглашению) «сплутовать», занижая цены для отдельных покупателей, и, тем самым, увеличивая свою долю на рынке. Тайное снижение цен особенно вероятно на рынках, где цены не подлежат оглашению, а также на тех, где существует дифференциация товаров, или где имеется слишком много фирм, или же где быстро изменяются технологии; в-третьих, рост объемов международной торговли приводит к тому, что многие фирмы сталкиваются с мощной конкуренцией со стороны иностранных фирм, конкуренцией не менее существенной, чем со стороны местных компаний. В самом деле, опыт показывает, что сегодня достаточно трудно создать долговечный картель, будь он открытый или тайный. Низкий уровень прибыли в высококонцентрированных отраслях, продемонстрированный в табл. 10-1, наводит на мысль, что существует не так уж много отраслей, где достигнут уровень прибыли, значительно превышающий конкурентный.

С 1973 года Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пытается организовать нефтяной картель. Единственный раз их усилия увенчались успехом в 1973-1975 гг., когда цены действительно взлетели вверх. Однако условия картеля требуют от участников ограничивать объем производства, чтобы можно было, поддерживать цены на высоком уровне. Иногда ОПЕКу удается осуществить свои намерения, но, тем не менее, регулярно, с промежутком в несколько лет, ценовая конкуренция дает о себе знать. Это случается, когда одна или несколько стран — членов ОПЕК, превышают свои квоты объема продаж. Примечательный пример этому дала в 1986 году Саудовская Аравия, которая опустила цены с 28 долларов за баррель до отметки ниже 10 долларов. Еще через некоторое время несколько мелких государств—членов ОПЕК отказались продавать нефть по установленным ценам и стали продавать по более низким.

Авиалинии — еще одна отрасль, в которой постоянно предпринимались (и проваливались) попытки заключить сговор. И, действительно, казалось бы, здесь для этого есть все условия: существует всего несколько ведущих авиакомпаний, и ни одна из них не имеет более одного-двух конкурентов на каждом маршрут. Однако вернемся к цитате в начале этой главы. Здесь налицо очевидная попытка сговора. Несмотря на это, за время, прошедшее с тех пор, «Браниф Эйрлайнс» дважды становился банкротом. «Америкен Эйрлайнс» и другие авиакомпании, несмотря на удачные годы в середине 80-х, потеряли более 10 млрд. долларов в промежуток между 1990 и 1993 гг. Если сговор и существует, то его не назовешь успешным. Здравый смысл подсказывает, что авиакомпания может поднять цены только в том случае, если ей принадлежит монополия на какой-либо маршрут.

Монополистическая конкуренция

Еще одним видом несовершенной конкуренции, в чем-то противоположным олигополии посредством сговора, является монополистическая конкуренция. Монополистическую конкуренцию сближают с совершенной три черты: наличие большого числа покупателей и продавцов, свобода входа на рынок и выхода с него, а также невозможность для отдельной фирмы влиять на рыночную цену. Различие состоит в том, что при совершенной конкуренции продукция однородна, в то время как при монополистической товары несколько различаются между собой.

Монополистическая конкуренция очень распространена. Достаточно взглянуть на товарные полки в супермаркете, и вы почувствуете легкое головокружение от разнообразия видов шампуней, готовых завтраков и замороженных продуктов. Товары или услуги внутри каждой группы отличаются друг от друга, однако они достаточно близки, чтобы конкурировать между собой. Скажем, на какой-нибудь ограниченной территории соседствует несколько бакалейных лавок. Все они поставляют одну и ту же группу товаров, но их расположение различно. Несколько сот журналов в газетном киоске находятся между собой в отношениях монополистической конкуренции, равно как и пятьдесят, или около того, видов персональных компьютеров. Список можно продолжать бесконечно.

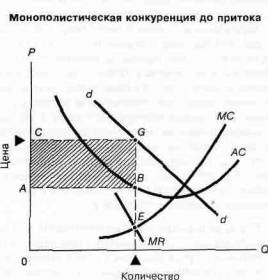

Одним из важных отправных положений нашего анализа является то, что в условиях разнородности продукции каждый продавец волен понижать или повышать свои цены в большей степени, чем в случае совершенной конкуренции. Дифференциация продукта ведет к тому, что кривая спроса на продукцию каждого продавца наклонена вниз. Возьмем, скажем такого участника монополистической конкуренции, как бакалейная лавка. Ее краткосрочное равновесие расположено в точке G (рис. 10.3). Кривая спроса для этой фирмы dd показывает отношение между продажами и ценой, при условии, что цены других фирм неизменны. Кривая спроса наклонена вниз (имеет отрицательный наклон), поскольку продукт этой фирмы несколько отличен от продуктов других фирм (даже если это отличие касается только местоположения фирмы). Максимизация прибыли осуществляется в точке G. Поскольку цена, соответствующая G, превышает средние издержки, фирма получит превосходную прибыль, представленную участком ABGC. Однако наша бакалейная лавка не является естественной монополией. Другие фирмы могут поставить дело не хуже ее. Для этого им достаточно арендовать землю, взять в аренду помещение, набрать штат и подыскать поставщиков сырья. А поскольку отрасль является прибыльной, она начинает, как магнит, притягивать другие фирмы. Как только последние вступят на рынок, кривая спроса существующих на нем фирм сместится влево, поскольку вновь поступившие на продажу товары отберут часть рынка у еро «старожилов».

Бакалейные лавки будут прибывать на рынок до тех пор, пока экономическая прибыль (включающая соответствующие альтернативные издержки, накладываемые на время, способности и необходимый капитал собственников фирмы) не будет сведена к нулю. Рис. 10-4 демонстрирует итоговое долгосрочное равновесие для типичного продавца. В условиях равновесия спрос сдвигается влево до тех пор, пока кривая не коснется кривой АС. Точка G' представляет долговременное равновесие отрасли, поскольку прибыль равна нулю и ни у кого не возникает желания вступить на данный рынок или покинуть его.

Хорошей иллюстрацией вышеприведенного анализа является рынок персональных компьютеров. Первоначально такие производители, как «Эппл» или «Ком-пак» (Compaq) получали большие прибыли. Однако оказалось, что входные барьеры в отрасль не так уж высоки, и множество производителей устремилось в нее. В итоге, каждая из большого числа фирм приобрела контроль лишь над незначительной долей рынка, и ни одна из них не получает теперь экономической прибыли.

Рис. 10.3. Монополистические конкуренты выпускают большое количество схожих благ

При монополистической конкуренции множество фирм поставляет на рынок дифференцированную продукцию. Вследствие этого кривая спроса — наклонна. Каждая фирма принимает цены своих конкурентов как данные. Равновесие устанавливается в точке Е, когда MR=MC, цена —в точке G. Поскольку цена выше средних издержек, каждая фирма получает прибыль (прямоугольник ABGC)

MR' Количество

Рис. 10.4. Свободный приток большого числа монополистических конкурентов уничтожает прибыль

Приход соперника в отрасль сдвигает кривую спроса dd вниз и влево. Приток новых фирм прекратится, когда каждый продавец окажется в состоянии долгосрочного бесприбыльного равновесия, такого как в точке G'. Цена останется выше МС. Каждый потребитель попадет в некоторую точку наклоненной влево части кривой АС

Рассмотренная модель монополистической конкуренции позволяет сделать один глубокий вывод по поводу американского капитализма: в условиях данного вида несовершенной конкуренции уровень прибыли стремится в долгосрочной перспективе к нулю, поскольку в противном случае всегда найдутся желающие вступить в отрасль с новым дифференцированным продуктом.

Особенностью монополистической конкуренции является то, что цены в условиях долгосрочного равновесия превышают предельные издержки, в то время как экономическая прибыль отсутствует.

Некоторые критики полагают, что монополистическая конкуренция изначально неэффективна, несмотря на нулевой уровень экономической прибыли в долгосрочном периоде. Они обосновывают свою позицию тем, что монополистическая конкуренция порождает переизбыток новых продуктов. Таким образом, если свести на нет излишнюю дифференциацию новых продуктов, то это снизит издержки и цены. Чтобы разобраться в их доводах, вернемся к цене долгосрочного равновесия в точке G' на рис. 10-4. Эта цена выше предельных издержек, стало быть, объем выпуска не достигает своего потенциального уровня, к какому ом пришел бы в условиях совершенной конкуренции.

Этот аргумент против монополистической конкуренции достоин внимания. Действительно, было бы трудно оправдать наличие бесчисленных видов картофельных хлопьев или присутствие четырех бензоколонок на крохотном пятачке. Однако уменьшение числа монополистических конкурентов (даже если это снизит издержки) привело бы к снижению благосостояния потребителей, поскольку у людей сузилась бы возможность найти себе товар по вкусу. Можно вспомнить социалистические страны, которые пытались свести выпускаемую продукцию к ограниченному количеству наименований. Однако это оставляло потребительские запросы их граждан крайне неудовлетворенными. Вероятно, люди готовы понести некоторые потери, лишь бы только сохранить свободу выбора.

Соперничество между немногими

Чтобы рассмотреть третий пример несовершенной конкуренции, вернемся к рынку, на котором соперничают только несколько фирм. Однако теперь, вместо того, чтобы сосредотачивать свое внимание на сговоре, мы изучим более общий случай стратегического взаимодействия. Стратегическое взаимодействие возникает на любом рынке, где действует относительно небольшое число конкурентов. Подобно игроку в теннис, каждый участник должен задаваться вопросом: каким образом его соперник отреагирует на любые его действия. Если компания «Ригли» (Wrigley), контролирующая 50% рынка жевательных резинок, снизит свои цены, как ответят на это ее конкуренты?Если GE выпустит на рынок новую модель холодильника, как себя поведет Whirlpool, ее основной конкурент?

Вообще говоря, простого ответа на эти вопросы не существует. Различные ситуации, различные отрасли, даже различные характеры менеджеров компаний приводят к различию в поведении. Фирма может отреагировать тем или иным образом по чисто случайным причинам. Скажем, просто чтобы нарушить сложившийся порядок в рядах конкурентов.

Конкуренция между немногими придает экономической жизни совершенно новый оттенок: она вынуждает фирмы принимать во внимание реакцию конкурентов на изменения в ценах и объемах производства, и заставляет участников экономического процесса прибегать к стратегическому планированию.

Теория игр. Деловая жизнь наполнена стратегическими играми между конкурентами. Чтобы иметь возможность анализировать результаты подобного взаимодействия, экономисты опираются на пленительную область экономической теории, известную как «теория игр». Эта дисциплина изучает ситуации, действующими лицами которых являются двое (или более) игроков, имеющих противоположные интересы. Начало этой теории было положено в сороковые годы пионерской работой Дж. фон-Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение»*. Эта дисциплина была применена в 1950-е годы к разработке стратегии ведения ядерной войны, а несколько позднее была использована экономистами для изучения таких вопросов, как взаимодействие двух фирм в условиях олигополии, дебаты на советах менеджеров, торговая политика государства, международные соглашения в области защиты окружающей среды, общественное мнение и Т.Д. Что касается теории несовершенной конкуренции, то вот некоторые из важнейших выводов, полученных с помощью теории игр:

• Когда количество некооперированных или конкурирующих олигополистов становится значительным, отраслевая цена и объем производства имеют тенденцию приближаться к соответствующим показателям рынка, действующего в условиях совершенной конкуренции.

• Если фирма предпочитает конкуренции соглашение, рыночная цена и объем производства будут приблизительно такими же, как и в условиях мо-нополии. Однако опыт показывает, что, как только количество фирм увеличивается, сговор между ними затрудняется. При этом вероятность мошенничества и разобщенности повышается. • Во многих ситуациях не существует точки равновесия для олигополии. Стратегические игры между ее участниками могут привести к нестабильности, поскольку фирмы блефуют, угрожают друг другу, ведут ценовые войны, подчиняются более сильным фирмам, наказывают слабых соперников, разглашают чужие тайны или просто уходят с рынка.

Выводы «теории игр» приложимы как к политическим и военным ситуациям, так и к положениям, возникающим в обыденной жизни. К примеру, из нее вытекает, что при некоторых обстоятельствах лучше всего предоставить выбор решения случаю. Скажем, охраннику следует выбирать маршрут своего дежурного обхода наугад, избегая рутины в своем деле. При игре в покер иногда приходится блефовать не только, если вы хотите сорвать банк, имея на руках неважные карты, но и если вы не хотите перепугать своих партнеров подозрениями, что ваши карты слишком хороши. Следующая глава посвящена более глубокому изучению теории игр.

Б. ПОВЕДЕНИЕ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Небольшие фирмы, конечно, имеют некоторый шанс договориться между собой и поделить отрасль, однако настоящий вкус власти над рынком ведом только крупному бизнесу. Именно поэтому мы не сможем составить достаточно полного представления о несовершенной конкуренции, если не рассмотрим экономику крупнейших корпораций. Крупные корпорации, подобные GE и IBM, в большей степени различаются между собой, чем мелкие компании, которые мы изучили в главе 8. Они обладают колоссальными ресурсами,, ведут обширные операции одновременно на многих рынках. Для этих гигантов в ряду важных показателей их благосостояния находится не только годовая прибыль, но и успехи в освоении новых продуктов, технологий, рынков.

Этот раздел мы начнем с рассмотрения структуры крупной фирмы. Мы увидим, что имеется определенное несоответствие между интересами собственников, с одной стороны, и менеджеров, с другой. Это наводит на мысль, что крупная фирма может иметь и иные цели помимо максимизации прибыли. В заключение, мы изучим вопрос о том, являются ли большие компании и несовершенная конкуренция более подходящей средой для создания новых продуктов и технологий. Подобное предположение впервые выдвинул Йозеф Шумпетер.

Отделение собственности от контроля в крупной корпорации

Первое, что мы должны сделать, чтобы понять доведение крупных корпораций, это —уяснить, что большинство из них представляет собой «коллективную собственность». Корпоративные акции могут быть приобретены любым лицом, и право собственности здесь распределяется среди большого числа инвесторов. Возьмем компанию AT&T. В 19901 оду более двух миллионов людей были владельцами ее акций. Однако, при этом, 92% из них имели на руках каждый менее 500 акций и ни у кого размер собственности в акциях AT&T не доходил до 1%от общей ценности. Подобное распыление собственности очень характерно для крупных корпораций. Хотя многие пенсионные и взаимные фонды владеют пакетами акций различных компаний, однако мало кому из них принадлежит хоть сколько-нибудь значительная доля капитала в какой-нибудь из этих компаний.

Поскольку акции крупных компаний находятся у столь большого числа владельцев, то контроль над собственностью достаточно затруднен. Отдельный собственник не в состоянии беспрепятственно оказывать влияние на действия крупных корпораций. Держатели акций компаний выбирают совет директоров — группу, состоящую как из функционеров-профессионалов, так и из консультантов, не принимающих непосредственного участия в текущем управлении фирмой. Чаще всего менеджерами являются лица, получающие должностной оклад и принимающие важные стратегические и тактические решения по всем возникающим вопросам. Управляющие имеют специальное образование и опыт работы, и они хорошо осведомлены о всех делах компании.

В большинстве случаев происходит столкновение интересов менеджеров и держателей акций. Никто не будет спорить, что большая прибыль лучше маленькой. Однако, существуют три возможные ситуации, когда происходит конфликт целей управляющих и держателей акций: во-первых, директора могут назначать себе чрезмерно большие оклады и пенсии, выплачивать самим себе премии и пользоваться казенными средствами в личных целях. Никто не станет утверждать, что менеджерам следу отработать даром. Однако, в последние годы стали известны случаи, когда отдельные высокопоставленные управляющие, работающие в далеко не процветающих компаниях, получали в виде жалованья и премий суммы в 10 миллионов долларов и более.

Второй возможный конфликт может возникнуть в связи с выплатой дивидендов. Менеджеры имеют понятную склонность придерживать прибыль и использовать ее для новых вложений, вместо того, чтобы отдавать держателям акций то, что им причитается. В то же время встречаются ситуации, когда акционерам разумнее использовать полученные дивиденды где-нибудь «на стороне», чем оставлять их в компании. В некоторых случаях владельцы акций просто выиграли бы, если бы их компания была поглощена другой или даже просто самоликвидировалась, возвратив акционерам их капитал. Однако, немногие менеджеры испытывают большую тягу к таким мерам, как самороспуск совета директоров или уход с рынка.

Третий конфликт интересов проявляется в связи с тем, что обычно менеджеры коренным образом заинтересованы скорее в хорошо отлаженном механизме управления, чем в принятии решений, связанных с большим риском или революционными изменениями. Если же фирма будет избегать стоящих, но рискованных вложений, поскольку ее менеджеры опасаются больших убытков, то она рискует потерять в интенсивности своих исследований и нововведений. В масштабе всей экономики подобное чрезмерное стремление уклониться от риска способно замедлить рост производства и, следовательно, затронуть уровень жизни нации в целом. Некоторые экономисты полагают, что это — одна из важнейших причин замедления роста экономики США в последние годы.

Эти конфликты интересов проявляются в Тем большей степени, чем крупнее фирма, о которой идет речь. Стоит компании хоть сколько-нибудь прибавить в экономической мощи, как у нее появляются какие-то иные цели помимо максимизации прибыли. Монополист имеет возможность установить свою цену несколько ниже уровня, обеспечивающего максимизацию прибыли, и при этом не опасаться банкротства. Выдающийся английский экономист Дж. Р. Хикс (J.R.Hicks) писал:

«Лучшая монопольная прибыль — это спокойная жизнь». Это высказывание очень хорошо отражает тот факт, что рыночное влияние позволяет менеджерам устанавливать альтернативные цели, не обязательно имеющие отношение к максимизации прибыли.

Тем не менее, менеджерам не удается избежать проблемы прибыльности. Если фирма ведет себя безрассудно в отношении своих доходов и расходов, рынок, в конечном итоге, вынудит уйти со сцены либо саму фирму, либо ее руководящий состав. Истинность этих слов особенно проявилась в последние годы, когда огромное количество компаний столкнулось с конкуренцией .своих зарубежных коллег. Отсюда следует вывод:

чтобы выжить, фирма должна соизмерять, насколько окупятся любые ее действия. Вероятно, фирмы не всегда принимают наилучшие, приносящие максимальную прибыль, решения. Но это не значит, что они должны действовать наугад.

Рациональность и правило «большого пальца»: Экономисту легко рассуждать о том, как лучше себя вести. Однако в реальной жизни люди принимает решения, исходя из неполной информации и ограниченней возможностей ее обработки. Попытки найти абсолютный максимум полезности или прибыли отнимали бы слишком много времени. Потребители не могут проводить целые дни, выискивая, где бы купить пучок укропа по наименьшей цене. Фирма не может тратить миллионы долларов, нанимая экономистов, чтобы изучать кривые спроса для каждого из сотен товаров. Нобелевский лауреат, экономист, Герберт Саймон (Herbert Simon) подчеркнул то положение, что фирмы и потребители часто проявляют ограниченную рациональность. Это значит, что они скорее стараются принимать просто хорошие решения, чем растрачивать свои ресурсы в поисках наилучшего. В некоторых ситуациях использование правила «большого пальца», или правила упрощения решения, можно назвать вполне научным методом. К примеру, достаточно обычной практикой среди компаний, особенно действующих в условиях несовершенной конкуренции, является назначение цен «по методу накидки». Это делается таким образом: вместо того, чтобы сравнивать кривые MR и МС, компании рассчитывают средние издержки и добавляют к ним некоторую фиксированную величину, скажем, 20%. Полученная таким образом цена и становится продажной. Вы можете заметить, что если все идет как надо, то цена покроет все прямые и накладные расходы и позволит фирме получать солидную прибыль. Принцип необходимой надбавки является методом максимизации прибыли в реальной жизни,

Гипотеза Шумпетера

Гигантские корпорации, обладающие рыночной силой и имеющие дело с малым числом конкурентов, могут быть подвергнуты критике по многим причинам: они имеют склонность завышать цены и занижать объем производства, они получают чрезмерные прибыли, они слишком неохотно идут на риск, и т.д. Однако, существует сильный довод в пользу несовершенной конкуренции, впервые выдвинутый великим экономистом Йозефом Шумпетером (Joseph Schumpeter) (1883-1950), австрийцем по национальности. Он доказывал, что нововведения и изменения в технологии с большей вероятностью исходят от монополистов и олигополистов, чем от фирм, действующих в условиях совершенной конкуренции. Хотя Шумпетер не оспаривал, что повышенные цены вносят долю неэффективности в рыночное хозяйство, тем не менее, он полагал, что эти недостатки с лихвой окупаются нововведениями, создаваемыми крупными фирмами. Из табл. 10-1 можно заключить, что исследования и разработки (НИОКР) более характерны для концентрированных, чем для конкурентных областей. Классическим примером является Bell Telephone Labs. Эта гигантская исследовательская организация существовала при поддержке крупнейшей мировой монополии AT&T. Более 40 лет, предшествующих развалу «Системы Белла» (Bell), в ее лабораториях были изобретены или изготовлены важнейшие новинки, без которых сегодня немыслимы электроника и телекоммуникации: транзисторы, полупроводники, микроволновая и волоконная оптика, операционная система UNIX и др. В 1970 году 10% базовых промышленных исследований было проведено в белловских лабораториях. Такие же впечатляющие результаты приносят мощные усилия в области исследований и разработок, предпринимаемые такими компаниями как «Дюпон», RCA, IBM, GE и многими другими.

Какими особенностями обладают нововведения с экономической точки зрения? Чем отличаются инвестиции в НИОКР от производства стандартной продук-ции? Инновации характеризуются тем, что они порождают внешние эффекты совершенно особенного рода. Внешние эффекты, как это определялось во второй главе, возникают, когда мы не можем с уверенностью отнести издержки и выгоды на счет какой-то конкретной экономической единицы. Транзисторы, изобретенные в Bell Labs, принесли выгоду всему миру и были использованы в японских телевизорах, немецких автомобилях и американских компьютерах. Потребители этих товаров также выиграли от появления транзисторов и полупроводников. Однако, непосредственный изобретатель — белловские лаборатории — получил только крошечное вознаграждение в виде авторских гонораров.

Признание необходимости защиты прав изобретателей имеет долгую историю. В большинстве стран изобретателям оригинальных продуктов и технологий выдаются патенты. В США патент дает монопольное право на использование или получение прибыли за использование запатентованного новшества в течение 17 лет. Подобные исключительные права являются мерой, поощряющей изобретательскую деятельность, что особенно важно для изобретателей-одиночек. История дает примеры таких исключительно удачных находок как телефон, ксерокопировальная машина, камера «Поляроид».

И все же патенты только частично вознаграждают изобретателя за его труды, поскольку плодами его усилий могут воспользоваться и другие. Часто говорят: трудно изобрести, но легко воспроизвести. Невозможность для фирм получать полное вознаграждение за свои изобретения называется неприсваиваемостью.

Исследования, проведенные Эдвином Мчнсфилдом (Edwin Mansfield) и другими, показали, что социальный эффект от изобретения (т.е. то, что получает общество в денежной форме вследствие появления нового продукта или технологии), примерно, в три раза больше соответствующего вознаграждения изобретателя. Неприсваиваемость и большой социальный эффект, приносимый исследованиями, являются причинами того, что большинство государств субсидирует изыскания в области науки и медицины.

Неприсваиваемость изобретений также объясняет, почему крупные фирмы более склонны к НИОКР, чем мелкие. Если AT&T продает 95% всех телефонных реле в стране, то основная выгода от любых изобретений в этой области придется на эту фирму, поэтому AT&T имеет веские причины проводить интенсивные исследования и разработки в этой области.

Именно подобные соображения и привели Йозефа Шумпетера к его смелой гипотезе. Вот его собственные слова:

«Современный уровень жизни масс закладывался в период относительной свободы крупного бизнеса. Если мы ознакомимся со статьями расходов в бюджете современного рабочего, изучим динамику цен..., начиная с 1899 г., на все потребляемые им товары, и при этом будем учитывать не только количественные, но и качественные показатели, то мы не сможем не поразиться стремительности произошедших изменений, равных которым не найти за всю историю...

Более того, как только мы... обратимся к отдельным товарам, которых эти улучшения коснулись особенно заметно, и проследим источник этих улучшений, то придем вовсе не к дверям фирм, работающих в условиях относительно конкурентного рынка, а прямо к дверям крупных концернов. С ними же связан прогресс и в конкурентных отраслях, как это было с сельскохозяйственным машиностроением. И тогда закрадывается поразительная мысль, что крупный бизнес скорее способствовал, чем препятствовал созданию достигнутого уровня жизни».*

Насколько подтвердилось это высказывание за последние четыре десятилетия? Большинство экономистов видят значительную долю истины в гипотезе Шумпетера (шумпетерианской гипотезе) Трудно предположить, что какая-нибудь бакалейная лавка или фермер будут вкладывать в НИОКР значительные средства. К примеру, в 1988 году фирмы с количеством сотрудников более 25 000 человек оплачивали около 55 % всех расходов частного сектора на НИОКР, в то время как доля привлеченной ими рабочей силы составила только 7% от общего числа занятых. Из фирм с количеством сотрудников меньше тысячи только 4% имели хоть какую-нибудь исследовательскую программу, в то время как у крупных фирм эта цифра была равна 91%.

Скептики отмечают, что многие фирмы, обладающие небольшой долей рынка, имеют значительные и плодотворные программы в области НИОКР. Более того, когда Джон Джукс (John Jewkes) и его коллеги подробно изучили историю наиболее важных изобретений столетия, они обнаружили, что меньше половины из них—родом из лабораторий крупных корпораций. Большое значение мелких фирм в области изобретательства было подтверждено в последние годы, когда, казалось, из ничего возникали новые продукты, имеющие большое значение. Примером этому явились компьютеры «Эппл», произведшие в начале 1980-х годов революцию в области персональных компьютеров.

Подводя итоги, можно сказать, что взаимосвязь между степенью рыночной силы и нововведениями неоднозначна. Поскольку крупные компании обладают превосходными возможностями для ведения исследований и внедрения изобретений, мы не должны категорически утверждать, что их гигантские размеры — это абсолютное зло. В то же время, нужно признать, что мелкому бизнесу мы также обязаны некоторыми революционными прорывами в области технологий. Итак, чтобы способствовать техническому прогрессу, страна не должна отдавать предпочтение какой-то одной форме бизнеса.

В. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО ПОВОДУ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Некоторые политики любят создавать несколько идиллический образ малого бизнеса и семейных ферм, поминая при этом недобрым словом крупный бизнес с его «безудержной погоней за прибылью». Может ли экономист всерьез относиться к подобным представлениям? В этом разделе мы попытаемся определить место несовершенной конкуренции в современной экономике. Сперва мы покажем, какие нарушения несовершенная конкуренция вносит в процесс распределения ресурсов. Затем мы попытаемся количественно оценить ущерб, приносимый ею. В заключение мы рассмотрим, какие меры может предпринять правительство, чтобы ограничить отрицательные последствия несовершенной конкуренции.

Экономические издержки несовершенной конкуренции

Ущерб от раздутых цен и сниженных объемов производства

Наш анализ выявил причины, по которым несовершенная конкуренция способствует завышению цен и снижению объемов производства (которые, таким образом, оказываются меньше, чем в условиях конкурентного рынка). Наиболее ясно механизм этого явления обнаруживается на примере монополии, которая является как бы предельным случаем несовершенной конкуренции. Чтобы продемонстрировать, как и почему монополия удерживает объем производства на недостаточно высоком уровне, представим себе экономику, в которой все привлеченные к производству ресурсы полностью оплачиваются, и все отрасли, кроме одной, являются конкурентными. Пусть также цены равны предельным издержкам и не существует внешних эффектов. В устроенной таким образом экономической системе цена являлась бы весьма точной мерой редкости различных благ: она была бы способна количественно выражать как их полезность, так и предельные затраты на их производство.

Однако, «Монополия корп.» (Monopoly Corp.) несколько портит общую картину. Ее нельзя назвать преступной организацией. Она не занимается разбоем, не принуждает силой покупать свою продукцию. Правильнее было бы сказать что «Монополия корп.» весьма удачно пользуется тем, что является единственным производителем определенного товара. Придерживая выпуск на несколько заниженном уровне, «Монополии корп.» удается добиться того, что ее цены оказываются выше предельных издержек. Таким образом общество недополучает определенную часть потенциально возможного выпуска. По отношению к фирмам, действующим в условиях олигополии и монополистической конкуренции, это будет, верно а той степени, в какой их цены превышают предельные издержки.

Измерение ущерба от несовершенной конкуренции

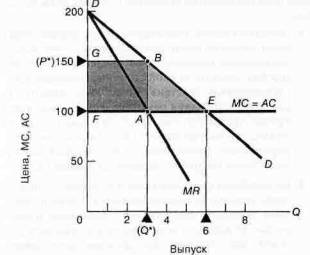

Чтобы выявить потери эффективности, приносимые несовершенной конкуренцией, рассмотрим несколько упрощенную модель монополии. Она проиллюстрирована на рис. 10-5. Если бы отрасль была конкурентной, цена установилась бы на уровне предельных издержек (Р=МС), в точке Е. В данном случае, эта цена равнялась бы 100 долларам при объеме производства в 6 единиц.

Теперь «введем в дело» монополию. Неважно, что послужило причиной ее возникновения Может быть, она получила таможенные,льготы, или, может быть, правительство ограничило доступ на рынок какими-то законодательными мерами а, может, это — некий профсоюз, имеющий монополию на рабочую силу в своей отрасли. Как бы то ни было, монополист имеет возможность добиться равновесия при цене Р=150 и объеме 0=3, сохраняя равенство MC=MR (рис. 10-5). Темный прямоугольник GBAF выражает прибыль монополиста (сравните с нулевой прибылью конкурентного равновесия).

Рис. 10-5. Монополист приносит экономический ущерб,

ограничивая выпуск продукции

Монополист урезает объем производства и тем самым получает возможность увеличить прибыль, повысив цены. Если бы отрасль была конкурентной, равновесие установилось бы в точке Е, в которой общественные предельные издержки (МС) равны общественной предельной полезности (MU) и благосостояние —максимально. При монополистическом объеме производства (Q =3, Р =150) ML) выше МС, и часть излишка потребителя теряется. Просуммировав все потери излишка потребителя, мы получим экономический ущерб от деятельности монополии, равный площади треугольника ABE. Монополист же получит монопольную прибыль, представленную темным прямоугольником (GBAF)

Используя такое испытанное понятие, как излишек потребителя (гл. 5), мы сможем оценить ущерб, приносимый монополией. Экономисты измеряют отрицательное влияние монополии на эффективность, применяя концепцию чистых потерь. Это понятие означает потерю в реальном доходе (или в том, что мы называем «выгодами от торговли»), которая возникает по причине существования монополий, льготных тарифов, квот и других факторов, нарушающих нормальное функционирование рынка. Вспомним, что на каждую единицу снижения объема производства ниже конкурентного уровня (точка Е), приходится ущерб, равный разнице между DD и МС. Общие чистые потери будут тогда суммой убытков, приходящихся на каждую единицу снижения выпуска. Этот убыток представлен серым треугольником ABE на рис. 10-5. Чтобы понять, почему это так, вспомним, что кривая спроса соответствует кривой предельной полезности, в то время как кривая предельных издержек выражает альтернативную стоимость производства данного товара, т.е. стоимость, измеряемую в упущенных возможностях использования ресурсов, необходимых для его производства в других отраслях. К примеру, при 0=3 ед. отрезок ВА представляет собой полезность, которая была бы получена от небольшого снижения Q. Складывая всю Потерянную обществом пользу от Q=3 до Q=б, получим затемненный треугольник ABE.

Эта же методология измерения ущерба от несовершенной конкуренции с помощью понятия «чистых потерь» (треугольник ABE) может быть использована не только в отношении олигополии и монополистической конкуренции, но также и применительно ко льготам в области международной торговли и налогов и к изучению последствий субсидий и побочных эффектов.

Эмпирические исследования ущерба от монополии

Экономисты использовали концепцию чистых потерь для измерения ущерба, принесенного монополиями" экономике США. Эти исследования дают оценку чистых потерь для экономики в целом. Еще первые изыскания показали, что общие потери от деятельности монополий не превышает 1%отВНП. На сегодняшний день это составило бы всего лишь около 7 млрд. долл. Один экономист саркастически заметил, что можно было бы добиться большего социального эффекта, борясь с пожарами или истребляя термитов, чем пытаясь обуздать монополии.

Последующие исследования установили, что чистые потери от неэффективного распределения ресурсов, вызванного деятельностью монополий, лежат где-то между 0,5 и 2% от валового национального продукта*. Некоторые критики полагают, что эти цифры могут быть даже преувеличены, поскольку, может быть, в расчеты вкралось что-то вроде разновидности двойного счета, когда все цены сваливаются в одну кучу.

Наиболее существенное возражение против подобных оценок состоит в том, что они игнорируют влияние несовершенной конкуренции на технический прогресс. Речь идет о так называемой «динамической эффективности». Способ измерения чистых потерь, представленный на рис. 10-5, предполагает, что кривые издержек одинаковы как для совершенной, так и для несовершенной конкуренции. Но некоторые эконо-мисты указывают, что в соответствии с гипотезой Шумнетера, обсужденной в предыдущем разделе, несовершенная конкуренция в действительности способствует изобретательской деятельности и технологическому развитию и, таким образом, снижает издержки. Эти экономисты делают из этого вывод, что выигрыш от исследовательской и инновационной деятельности может полностью покрыть ущерб, приносимый завышенными ценами.

Однако, не все принимают этот аргумент. Некоторые скептически настроенные экономисты выдвигают возражение, что монополисты скорее плодят застой, низкое качество и неудовлетворительный сервис, чем технологические новшества. И, действительно, часто можно слышать жалобы, что компании с преобладающим положением на рынке уделяют мало внимания качеству своей продукции. Когда AT&T обладала монополией на телефонное оборудование, потребители должны были многие годы довольствоваться незатейливыми телефонными аппаратами, все как один—черного цвета. Но как только возникла конкуренция, резко возрос ассортимент предлагаемых телефонов и приставок к ним (таких, как автоответчик). В автомобильной промышленности с появлением иностранных конкурентов американские автомобилестроители были вынуждены повысить безопасность и надежность своих машин.

Наконец, еще одним спорным вопросом данной методики является монопольная прибыль. Большинство людей имеют претензии к монополиям на том основании, что те получают чрезмерные доходы (см. рис. 10-5) и все их богатство создается за счет неудовлетворенного потребителя. Впрочем, как показывает табл. 10-1, представления о каких-то исключительных монопольных доходах являются преувеличенными.

Способы воздействия на несовершенную конкуренцию

Рассуждая на тему несовершенной конкуренции, Милтон Фридмен, лауреат Нобелевской премии и, вероятно, наиболее выдающийся экономист консервативного направления в нынешнем столетии, писал:

«Перед нами стоит выбор из трех зол: частная нерегулируемая монополия; частная монополия, регулируемая государством; и монополия, непосредственно управляемая государством». В этом итоговом подразделе мы рассмотрим шесть главных подходов, которые может использовать государство для воздействия на несовершенную конкуренцию. Первые три из них представляют собой сердцевину современной государственной политики по отношению к крупному бизнесу. Последние три, хотя и использовались когда-либо, в нынешнее время редко применяются в государствах с рыночной экономикой, подобных Соединенным Штатам.

1. Основной метод, используемый для ограничения экономической мощи монополистов — это антимонопольная политика. Она представляет собой систему законов, с одной стороны, запрещающих определенные действия (подобные сговору с целью фиксирования цен), с другой — кладущих предел произволу уже существующих структур (таких, как чистые монополии и высококонцентрированные олигополии). Этот важный метод будет более подробно рассмотрен в главе 18.

2. Болееобщим подходом является борьба с монопо-листическими злоупотреблениями с использованием политики повсеместного поощрения конкуренции. Существует много способов создавать условия для усиления конкуренции даже среди крупных компаний. В особенности важно облегчать возможности для вступления на рынок новых фирм. Эта мера также подразумевает устранение препятствий для конкуренции со стороны зарубежных компаний.

3. Последние 100 лет американское правительство совершенствовало такое средство контроля над промышленностью, как регулирование. Экономическое регулирование дает возможность специальным агентствам следить за ценами, объемами производства, входом на рынок и выходом с него фирм, действующих в отраслях, подлежащих регу-лированию (таких, как коммунальные услуги и перевозки). В отличие от антимонопольной политики, которая указывает, как не следует себя вести, регулирование подразумевает контроль за тем, как нужно себя вести и как устанавливать цены. Это важное средство обычно используется в отношении естественных монополий, действующих на каком-нибудь ограниченном рынке. Регулирование будет подробно рассмотрено в главе 18, в разделе о роли правительства в ограничении рыночной власти,

4. Государственная собственность на монополии широко используется за пределами Соединенных Штатов. Эффективное функционирование некоторых естественных монополий, таких как обеспечение водой, газом и электричеством, предполагает наличие единственного продавца. В таких случаях обычно стоит вопрос о том, будет ли государство только регулировать данную область или возьмет ее полностью в свои руки. Большинство государств выбирает путь регулирования. Более того, в последние годы некоторые страны проводят приватизацию отраслей, ранее бывших в государственной собственности.

5. Контроль над ценами на большую часть товаров и услуг активно использовался в военное время, частично для обуздания инфляции, частично для сдерживания цен в отраслях с высокой концентрацией. Исследования показывают, что это весьма грубый способ: он вынуждает людей прибегать к различным уверткам и создает множество, проблем для нормального функционирования экономики. Последним опытом применения подобных мер в США было удержание цен на бензин в 1970-е годы. Однако цены были установлены на слишком низком уровне. В результате эта мера вызвала дефициты на рынках мясных продуктов, природного газа, а далее коснулась даже товаров, не являющихся предметами первой необходимости (вроде туалетной бумаги). Мешать работе экономики, пытаясь умерить аппетиты горстки монополистов—это все равно, что отравлять ядохимикатами целый сад, чтобы уничтожить несколько жуков.

6. Налоги иногда используются, чтобы смягчить некоторые последствия чисто рыночного распределения доходов. Взимая налоги с монополий, правительство имеет возможность уменьшить монопольную прибыль, и, таким образом, в какой-то степени устранить неприятные социальные эффекты, создаваемые монополиями. Но если налогообложение и способно удовлетворить претензии к монополии, основывающиеся на принципе социального равенства, оно не в состоянии особенно помочь в деле увеличения объема производства до «нормальных» размеров. Поскольку налоги повышают предельные издержки, монополист вероятно, будет вынужден снизить выпуск, увеличить цены, и таким образом, уйти еще дальше от эффективного объема производства.

Выводы. Итак, к каким выводам мы пришли, обсудив достоинства и недостатки несовершенной конкуренции? Начнем с того, что дилемма «монополия или конкуренция» слишком упрощает реальную проблему. Это все равно, что спросить: какие животные красивее — большие или маленькие? Как уже подчеркивалось, имеется много разновидностей несовершенной конкуренции. В большинстве случаев тот или иной вид рынка в данной отрасли возникает отнюдь не случайно — автомобильные фирмы, которые обычно представляют собой крупные акционерные общества, существуют именно в такой форме, поскольку для их возникновения и эффективного функционирования требуется значительный капитал; юристы создают товарищества, поскольку это позволяет объединить им свой опыт и, тем самым, повысить доверие со стороны клиентов; колледжи нередко являются бесприбыльными организациями, поскольку трудно совместить обучение и прибыльность; фермы часто выступают как семейные предприятия, поскольку в них применяются различные виды деятельности, а расположены они в малозаселенных областях.

В действительности, как отметил Милтон Фридмен в приведенной выше цитате, выбирая тот или иной способ устранения недостатков несовершенной конкуренции, мы должны делать выбор из нескольких зол. После двух столетий наблюдения за различными рыночными структурами, многие экономисты пришли к выводу, что усиление конкуренции между фирмами является почти всегда наименьшим из зол. Один из главных уроков десятилетий изучения рынка состоит в том, что устранение барьеров на вход и выход с рынка а также неуклонная борьба против любых форм сговора — это вернейший путь к тому, чтобы избежать монопольного ценообразования и активизировать инновационный процесс. Указанную стратегию можно уместить в нескольких основных правилах:

Не забывайте, что «таможенный тариф — отец монополии».

Поощряйте конкуренцию со стороны иностранных фирм.

Практикуйте аукционы и конкурентные торги, где только возможно.

Не пытайтесь предсказать будущее технологического развития.

Уничтожайте любые ограничения, мешающие конкуренции.

Используйте возможности малого бизнеса для устранения застоя в экономике.

РЕЗЮМЕ

А. Поведение фирм в условиях несовершенной конкуренции

1. Степень концентрации является мерой рыночной силы (власти), которой обладают фирмы, функционирующие на несовершенно конкурентных рынках. Именно такие фирмы склонны затрачивать больше средств на исследования и разработки (НИОКР) и рекламу, между тем как уровень их прибыльности не Превышает средних показателей.

2. Если барьеры к входу в отрасль слишком велики и фирмы, уже работающие в отрасли, заключили тайное соглашение, то возникает явление олигополистического сговора. Цены и объёмы производства будут те же, что и в условиях монополии.

3. Во многих отраслях экономики существует такая форма организации рынка, как монополистическая конкуренция. Это понятие употребляется в тех случаях, когда в какой-либо отрасли действует множество мелких фирм, предлагающих почти однородную, но все же несколько различающуюся продукцию (к примеру, если в продаже имеется несколько видов бензина или на одной улице соседствует несколько бакалейных лавок). Дифференциация продукта приводит к тому, что кривая спроса каждой фирмы несколько наклонена вниз (имеет отрицательный наклон). Однако в условиях долгосрочного равновесия приток новых компаний в отрасль сведет прибыль к нулю, и каждая фирма окажется в положении, когда кривая АС станет касательной к кривой спроса dd. В конеч-ном итоге, цены останутся выше предельных издержек, однако монополистическая конкуренция возмещает это таким разнообразием товаров, которым не может «похвастаться» совершенная конкуренция.

4. Последний рассмотренный тип рыночной структуры —это наличие на рынке небольшого числа фирм. Если такое положение имеет место, соперничающие фирмы должны вступать друг с другом в стратегическое взаимодействие. Конкуренция между немногими Привносит совершенно новые особенности в экономическую жизнь компании. Фирмы должны учитывать реакцию других фирм на любые изменения своих цен и объемов производства, т.е. они вынуждены заниматься стратегическим планированием. Раздел экономической теории, изучающий подходы к выбору стратегий, учитывающих поведение других фирм, называется теорией игр.

Б. Поведение крупных корпораций

5. Собственность на большие компании часто распределена среди большого числа лиц. Здесь мы имеем дело с выходом собственности из под контроля отдельных лиц. Такое положение порождает конфликт интересов между управляющими (менеджерами) и держателями акций (к примеру, менеджеры склонны избегать риска и назначать себе завышенное жалованье).

6. В реальной жизни олигополии далеко невсегда исходят в своем поведении из принципа максимизации полезности, предписываемого теорией. Один из факторов, ограничивающих его действие — ограниченная рациональность. Очень часто было бы слишком накладно искать наилучшее решение, поэтому менеджерам было бы достаточно, если бы их выбор был просто хорошим. Во многих случаях они руководствуются правилом «большого пальца» (правилом упрощения решения), чтобы сэкономить время на поиски. В добавление к этому, различия в интересах между собственниками и правлением корпораций также могут несколько отклонить деятельность фирмы от задачи непосредственной максимизации прибыли. Важным примером решения, не направленного на максимизацию прибыли, является метод накидки, который используется для определения продажной цены.

7. Мы уже установили, что в условиях олигополии и монополии цена превышает предельные издержки, что ведет в краткосрочном периоде к экономической неэффективности. Однако гипотеза Шумпетера (шум-петерианская гипотеза) заставляет подойти к проблеме с другой стороны. Дело в том, что традиционная теория не учитывает, что олигополии и монополии являются главным источником долгосрочных технологических изменений в обществе. Это значит, что, в конечном итоге, именно несовершенной конкуренции нужно быть благодарными за повышение уровня жизни. Таким образом, хотя действия, направленные против чрезмерного разбухания фирм, возможно, и привели бы к краткосрочному понижению цен, но в длительном периоде такие меры могли бы вызвать рост цен, поскольку измельчание фирм замедлило бы технический прогресс.

В. Подведение итогов по поводу несовершенной конкуренции

8. Деятельность монополий приводит к экономической неэффективности, если цена превышает предельные издержки или же если происходит потеря качества выпускаемой продукции. Эмпирические исследования показывают, что чистые потери или проигрыш в эффективности в масштабах всей экономики не так велик.

9. Прежде в целях обуздания злоупотреблений, связанных с несовершенной конкуренцией, государство использовало соответствующую налоговую политику, контроль над ценами и национализацию. Сегодня в большинстве рыночных хозяйств такие меры употребляются очень редко. В настоящее время тремя главными инструментами промышленной политики в Америке являются регулирование, антимонопольное законодательство и поощрение конкуренции. Из этих инструментов в качестве самого важного выступает обеспечение энергичного соперничества посредством снижения барьеров к конкуренции везде, где только возможно.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Несовершенная конкуренция

концентрация

рыночная сила ( рыночная власть)

стратегическое взаимодействие тайный и открытый сговор олигопопистический сговор монополистическая конкуренция олигополия из нескольких фирм теория игр

бесприбыльное равновесие в условиях монополистической конкуренции

неэффективность «Р > МС» Поведение крупных фирм отделение собственности от контроля

пределы принципа максимизации прибыли

ограниченная рациональность альтернативные цели ценообразование по методу накидки

гипотеза Шумпетера (шумпетерианская гипотеза)

Подведение итогов

чистые потери

устаревшие методы воздействия на несовершенную конкуренцию:

налогообложение,

контроль над ценами,

национализация

современные методы воздействия:

регулирование,

антимонопольное законодательство,

поощрение конкуренции

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Обратитесь к двум первым случаям несовершенной

конкуренции, рассмотренным в первом разделе главы. Составьте таблицу, в которой сравнивались бы совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция и олигополия. В вашем анализе вы должны исходить из следующих характеристик:

а) Количество фирм.

б) Наличие сговора

в) Соотношение цены и Предельных'издержек (что больше?)

г) Соотношение цены и долгосрочных средних издержек

д) Эффективность

2. В 1986 году американский рынок авиаперевозок был поделен авиакомпаниями следующим образом:

|

Компания |

Доля рынка(%) |

Компания |

Доля рынка(%) |

|

«Юнайтед» (United) |

17 |

«Нортвест» (Northwest) |

9 |

|

«Американ» (American) |

14 |

TWA |

8 |

|

«Дельта» (Delta) |

12 |

«Пан Американ» (Pan Am) |

7 |

|

«Истерн» (Eastern) |

12 |

Следующие восемь компаний |

по 2 каждая |

Источник: U.S. Department of Transportation, Air Carrier Financial Statistics (December 1986).

Вычислите коэффициенты концентрации для четырех и восьми фирм. Как изменятся эти показатели, если «Дельта» сольется с «Юнайтед»?

3. «Проклятие, висящее над отраслями, работающими в условиях монополистической конкуренции, состоит не в чрезмерной прибыли, а в чрезмерных ценах, пусть даже при полном отсутствии прибыли. Ресурсы растрачиваются на производство многочисленных разновидностей одного итого жетовара, выпуск каждой из которых незначителен». Объясните, что имел в виду автор этого высказывания, используя понятие долгосрочного равновесия (рис. 10-4). Попытайтесь привести контрдоводы, показав, каким образом монополистическая конкуренция создает более широкие возможности для потребительского выбора.

4. «Наивно пытаться дробить монополию даже на небольшое число конкурирующих единиц, ведь основной причиной возникновения монополии является экономия от масштабов производства. Более того, даже если количество фирм невелико, цена, вероятно, все равно будет близка к предельным издержкам». Обсудите обе части этого утверждения.

5. Когда «Форду» еще принадлежала львиная доля автомобильного рынка, Генри Форд сказал о модели «Т» так: «Можете выбрать модель какого угодно цвета, лишь бы он был черным». Перечертите диаграммы из этой главы, откладывая на оси Х качество вместо количества. Как, по вашему, будет изменяться качество продукции в зависимости от структуры рынка? Обсудите высказывание Форда, исходя из сделанных выводов.

6. Объясните следующие тезисы:

а) Любая аптека обладает некоторой рыночной силой, однако ни одна из них не получает хоть какую-нибудь экономическую прибыль.

б) В соответствии с теорий ограниченной рациональности, компании GE вовсе не обязательно заботиться, чтобы соблюсти равенство MC=MR в отношении всякого холодильника и во всякое время.

7. Допустим, правительство решило обложить налогом какую-нибудь монополию, исходя из некоторой фиксированной ставки: Х долларов на каждую единицу продукции. Как это повлияет на объем производства и цену? Заставит ли эта мера приблизиться к идеальному положению равновесия при Р=МС?

8. Фирмы часто устраивают лобби в пользу различных тарифов и квот, чтобы обезопасить себя от иностранной конкуренции.

а) Допустим, некий монополист (рис. 10-5) имеет зарубежного конкурента. Предложение последнего совершенно эластично, а цена несколько выше АС и МС (равных друг другу) нашего монополиста. Что произойдет в результате вступления иностранного гостя на отечественный рынок?

б) Как бы повлиял на цены и объем производства предлагаемой продукции запретительный тариф на иностранные товары? (Запретительный тариф—это настолько высокий тариф, что какой бы то ни было импорт становится невозможным). А каково было бы воздействие невысокого тарифа? Используйте ваши предыдущие рассуждения, чтобы объяснить фразу «Тариф — отец монополии».

9. Объясните на словах, а также используя диаграмму, почему монополистическое равновесие менее эффективно, чем конкурентное. Почему условие MC=P=MU (гл. 8 ), так важно для ваших рассуждений?

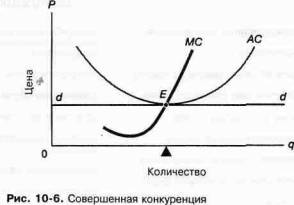

10. Как в условиях совершенной конкуренции, так и в условиях монополистической конкуренции долговременное равновесие достигается, когда кривая спроса каждой фирмы dd становится касательной к кривой средних издержек АС.

Рис. 10-4 демонстрирует состояние равновесия для монополистического конкурента, рис. 10-6—для совершенного. Обсудите сходства и различия между положениями равновесия первого и второго в отношении:

а) эластичности кривой спроса;

б) степени расхождения между ценой и предельными издержками;

в) прибыли;

г) экономической эффективности.