РИСК, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И TEOPИЯ ИГP

Чем больше знаешь, тем меньше рискуешь Ирвинг Фишер

За время «неразберихи» начала 1990-х гг. добыча нефти в России резко сократилась, и эта страна как производитель этого вида сырья скатилась с первого места в мире на третье. Открылись двери для западных корпораций, с тем чтобы они приняли участие в разработке нефтяных месторождений и помогли в обновлении отрасли. Представьте себе, что вы приехали из Техаса в Тюмень в качестве управляющего некой венчурной нефтедобывающей компании. С какими трудностями вы столкнетесь?

Частично это будут традиционные или «нормальные» риски, которые грозят любому производителю нефти: может быть, произойдет резкое падение цен на мировом рынке, может быть, вы столкнетесь с эмбарго, а, может быть, на ваш танкер нападет какая-нибудь воинственная держава. Добавьте к этому риски, связанные с незнанием местной обстановки. В самом деле: вы и ваши сотрудники не имеют ни малейшего представления ни о геологических особенностях участка, ни о том, сколько вам придется пробурить, чтобы достигнуть нефтеносных слоев, ни о квалификации рабочей силы. Существуют также политические риски, связанные со слабостью центрального правительства в России, с произволом региональных властей, с вероятностью познакомиться с «русской мафией». Вы окажетесь в стране, где ваше право собственности, ваша возможность вести дело, ваши налоги, размеры вашей фирмы и количество взяток будут зависеть от каприза и аппетитов чиновников, словно сошедших со страниц Гоголя.

Все эти вопросы, стоящие перед нашим техасским Предпринимателем, являются примером того, что по причине некоторых осложнений, возникающих в реальной жизни, экономическая действительность неукладывается в упрощенную схему. Первое осложнение связано с неопределенностью, которая всегда присутвует в экономике. Наша компания сталкивается с не определенностью относительно производственного процесса, издержек, цен, маркетинга. Домашние хозяйства также сталкиваются с неопределенностью по поводу будущих ставок заработной платы, грядущего уровня безработицы, правильности своих инвестиций в образование или в финансовые активы. Время от времени люди терпят убытки от таких бедствий, как пожа-ры, ураганы и разливы Миссисипи. Деятельность любой фирмы также сопряжена с неопределенностью, связанной с ценами на ее продукцию, объемом производства, политической ситуацией (если речь идет об экспорте), возможными технологическими изменениями в своей отрасли, а также со степенью конкуренции со стороны местных и зарубежных компаний. Весь этот широкий круг вопросов составляет предмет такой дисциплины, как экономика риска и неопределенности.

Второе осложнение возникает в связи с тем, что экономическая деятельность включает в себя ведение переговоров, торги и поиски стратегии. На совершенно конкурентных рынках каждый участник принимает цены как данные. Ему не требуется учитывать возмож-ные ответные действия своих конкурентов. Однако очень часто стратегическое планирование является обязательным. Наша нефтяная компания должна подумать о вероятности того, что русские просто экспроприируют месторождение. В олигополизированной отрасли фирмы также должны беспокоиться о том, как отреагируют их конкуренты на любое решение по поводу цен и объемов производства. Они должны задаваться вопросом, не приведет ли снижение цен к ценовой войне. Большинство фирм ведут переговоры с профсоюзами об условиях работы и заработной плате и их должно интересовать: не вызовет ли слишком жесткая позиция парализующую забастовку?

Некоторые разновидности торгов можно встретить ив макроэкономике. Когда власти принимают какие-либо решения по поводу налогов и расходов, этому предшествуют сложные торги между политическими партиями, между президентом и Конгрессом или же между наиболее влиятельными конгрессменами. В 1993 году, когда президент Клинтон пытался провести свой экономический план через Конгресс, это ему удалось лишь после долгих переговоров с его членами, которые требовали определенных поблажек в обмен на свою поддержку. Даже семейная жизнь содержит некоторые элементы стратегии и ведения торгов. Скажем, речь может идти о распределении работ по дому или о расходовании семейного бюджета. Ни одна область экономики не свободна от необходимости переговоров по вопросам: что, как и для кого.

Раздел экономики, изучающий игры, в которые иг-рают люди, фирмы, страны, называется теорией игр. Мы бы многого не поняли в экономике, если бы не познакомились предварительно с чарующим миром риска и неопределенности.

А. ЭКОНОМИКА РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В нашем предыдущем анализе кривые издержек и спроса предполагались достоверно известными. Считалось, что любая фирма может предвидеть действия своих конкурентов. В действительности же экономическая жизнь связана с риском и неопределенностью. Вернемся к нашей техасской нефтяной венчурной компании и посмотрим, какие риски ей необходимо учитывать. Предположим, вы решили бурить скважину. На это вы запланировали потратить 100 млн. долл. Но это только приблизительная оценка, поскольку вы не знаете точно, какой глубины должна быть эта скважина; вы не можете быть уверены и в том, что не придется заменять вышедшее из строя оборудование; или что ваши сотрудники не захотят в скором времени вернуться домой. Кроме того, вы не можете точно сказать, какова будет отдача от скважины, поскольку будущие цены и производительность скважины достоверно не извест-ны. Неопределенность по поводу цен возникает из-за того, что цены на нефть колеблются в широких пределах. За последние 15 лет цены изменялись в интервале от 10 до 38 долларов за баррель. Но неопределенность по поводу производительности, несомненно, — главная причина для беспокойства. В скважине может просто не оказаться нефти, или, может, ее будет слишком мало. Но, возможно, вы наткнетесь на настоящий нефтяной фонтан, который принесет вам огромные доходы.

Эти проблемы касаются не только нефтяного бизнеса. В действительности все фирмы сталкиваются с тем, что цены колеблются от месяца к месяцу. Стоимость факторов производства: рабочей силы, горючего, аренды земли и станков также очень изменчива. Суть бизнеса состоит в том, что вы вкладываете деньги сейчас, чтобы получить больше в дальнейшем. Здесь вы —заложник неопределенного будущего. Но, чтобы выиграть, нужно уметь рисковать.

Современная экономическая теория все больше учитывает неопределенность при анализе поведения бизнеса и домашних хозяйств. В этом разделе мы рассмотрим роль рынка в распределении риска во времени и в пространстве. Опишем особенности поведения в условиях неопределенности и изложим теорию, объясняющую, как работает страховой рынок. Эти короткие главки являются всего лишь введением в пленительный мир экономики и риска.

Спекуляция: перемещение товаров во времени и пространстве

Сначала мы рассмотрим значение спекулятивного рынка, роль которого в экономике заключается в том, что на нем происходит перемещение товаров из периода времени или места, где имеется их избыток, в период или место, где существует их дефицит. Эта деятельность, которая называется спекуляцией, ориентирована на получение прибыли за счет покупки определенного товара и его последующей перепродажи (иногда этот порядок — обратный). Этим товаром может быть все, что угодно: зерно, нефть, яйца или иностранная валюта. Спекулянта не интересует товар как предмет потребления или как фактор производства. Он просто хочет купить его дешево, а продать дорого. Все, о чем он мечтает, это — «схватить удачу за хвост».

Чем спекулянт полезен для общества? Экономическая функция спекулянта состоит в перемещении товара оттуда, где его много, туда, где его мало. Эти «оттуда» и «туда» могут быть местом, моментом времени или степенью неопределенности. Даже если спекулянт никогда в глаза не видел ни барреля нефти, ни бушеля пшеницы, он имеет возможность извлечь выгоду из разницы цен на них во времени или пространстве. Ему это удается, если он покупает свой товар когда, или где этот товар в избытке, а продает его тогда и там, где его недостает.

Арбитраж и географическая структура цен

Простейшим примером спекулятивной деятельности является выравнивание территориальной разницы в ценах. Занимаясь этим видом; спекуляции, торговец одновременно покупает товар на одном рынке и продает его на другом по более высокой цене. Эта деятельность называется арбитражем, или спекуляцией без риска.

Пусть в Чикаго цена за бушель пшеницы на 50 центов больше, чем в Канзас-Сити. Далее, допустим, что издержки на страхование и перевозку равны 10 центам за бушель. Тогда «арбитражеры» (т.е. участники арбитража) могут приобрести пшеницу в Канзас-Сити и, продав ее в Чикаго, заработать по 40 центов на каждом бушеле. Результат арбитража—разница цен между городами в итоге исчезнет и составит не более 10 центов за бушель.

Бешеная активность арбитражеров — телефонные переговоры одновременно с несколькими брокерами, работающими на разных рынках, постоянные поиски, где бы купить дешевле, а продать дороже— сглаживает территориальные различия в ценах. Мы снова видим «невидимую руку» в действии —деятельность отдельных лиц, направленная на получение прибыли, оборачивается, в итоге, выравниванием цен по экономике в целом и, следовательно, повышает эффективность ее функционирования.

Спекуляция и выравнивание цен во времени

В этом разделе мы рассмотрим другую сторону деятельности спекулятивного рынка. Дело в том, что существует род торговцев, действия которых способствуют выравниванию цен не в пространстве, а во времени. Поскольку существуют естественные трудности предвидения будущего, то спекулянты, избравшие эту линию поведения, вынуждены работать на очень сложном рынке: их стихия—это находящийся в вечном движении мир, в котором равновесие является недостижимой целью. Все это чем-то напоминает рябь, возникающую на поверхности озера под действием ветра.

Допустим, речь идет об урожае кукурузы, который, как известно, собирается раз в год и может долго храниться в амбарах. Одного сбора должно хватить на целый год. Поскольку никакого законодательства, регулирующего распределение зерна, не существует, то как же заставить рынок эффективно расходовать кукурузу в течение года? Нужно предоставить дело спекулянтам, стремящимся к прибыли.

Торговец зерном сознает, что, если он продаст весь запас осенью, то это не будет для него слишком выгодно, поскольку рынок в это время и так будет завален зерном. Однако, несколько месяцев спустя, когда запасы зерна несколько истощатся, цена должна подскочить. В этом случае спекулянт должен предпринять следующие шаги: 1) закупить зерно осенью, когда оно еще дешево; 2) отдать его на хранение; 3) продать позднее, когда цены повысятся. Поскольку образ действий всех спекулянтов одинаков, то результатом этих манипуляций для всей экономики будет повышение осенних цен и уменьшение весенних. Таким образом, процесс спекулятивных покупок и продаж приведет к выравниванию предложения и цен на зерно в течение года.

Более того, когда имеется оживленная конкуренция между спекулянтами, никто из них не получит особенной прибыли. Доход спекулянта будет состоять из процента на капитал, вознаграждения за потраченные уси-лия и премии за риск, компенсирующей любые риски, которым подвергалось его имущество. Спекулянт, вероятно, никогда в своей жизни не увидит ни зернышка, он не знает ничего о технологии хранения и транспортировки. Он имеет дело только с документами на зерно.

Существует только одно распределение цен по месяцам, при котором экономическая прибыль конкурентных спекулянтов будет сведена к нулю. Ясно, что цена не будет постоянной в течение года. Наиболее низкой цена окажется осенью, сразу после сбора урожая, затем она начнет постепенно повышаться и достигнет своего пика как раз перед следующим сбором. Рост цен будет происходить таким образом, чтобы можно было компенсировать издержки на хранение и на выплату банковских процентов (точно так же терри-ториальное различие в ценах будет зависеть от величины транспортных издержек). Рис. 11-1 демонстрирует идеализированную модель изменения цен в течение года.

Рис. 11-1. Спекулянты.выравнивают во времени товар-ные цены

Если товар помещается на хранение, то ожидаемый рост цен на него будет происходить таким образом, чтобы компенсировать издержки на его содержание. В условиях равновесия цена будет наименьшей сразу после сбора урожая, а затем начнет постепенно повышаться до следующего сбора, накапливая издержки на страхование, хранение и возвращение процента. Эта гибкая модель поведения рынка позволяет выравнивать уровень потребления между сезонами. В противном случае, имелся бы слишком резкий перепад между послеуро-жайным изобилием и низкими ценами осенью и скачком цен в весенний период

Мы выяснили, что деятельность спекулянтов выравнивает цены и объемы предложения. Повышает ли это экономическую эффективность? Теперь стало очевидным, что ответ на этот вопрос должен быть положительным. Когда спекулянт перемещает товар из периода дефицита в период избытка, он покупает его там, где его цена и предельная полезность невелики и Продают там, где они высоки.

Здесь мы видим наглядный пример действия «невидимой руки»: преследуя свои личные интересы (прибыль), спекулянты, в то же время, повышают общее благосостояние (общую полезность).

Распределение риска посредством хеджирования

Еще одна функция спекулянтов — это принимать риск на себя, снимая его с плеч тех, кто не желает рисковать. К примеру, представим себе некую владелицу склада, вместимость которого 2 млн. бушелей. Допустим, наша предпринимательница осенью закупила в Канзасе кукурузу, планируя весной продать ее в Японию. Она хорошо разбирается в своем деле, и в ее распоряжении имеется новейшая компьютеризированная система управления. Она вполне обеспечивает себя складским бизнесом, получая по 10 центов за каждый хранимый бушель. Если бы склад был полностью использован в течение года, она заработала бы 200.000 долл. (без учета издержек, которые включают в себя покрытие процента, заработную плату ее работников, процент на капитал и ее собственное жалованье).

Проблема, с которой она сталкивается, состоит в том, что цены на кукурузу часто ползут то вверх, то вниз, причем разница за шесть месяцев подчас доходит до одного доллара за бушель. Если цена на кукурузу поднимется, женщина хорошо заработает, если же упадет, она понесет убытки, которые перекроют прибыль от хранения или даже приведут ее к банкротству. Допустим, владелица склада хочет зарабатывать только на хранении зерна и не желает ввязываться в спекулятивную деятельность. Как же ей поступить?0на может избежать опасностей колебания цен, применив операцию хеджирования. Хеджирование — способ устранения риска при помощи взаимокомпенсирующих продаж и покупок. .Наша предпринимательница может продать зерно сразу же после покупки его у фермера, а не ждать, пока им заинтересуются японцы. Приобретя 2 миллиона бушелей в сентябре, она тут же продаст его по цене, в которую уже заложена ее 10-центовая выручка за хранение, и это убережет ее от рисков, связанных с изменением цен на зерно.

Здесь-то и требуется спекулянт: он покупает ее Кукурузу сейчас для будущей поставки. Допустим, текущая цена на кукурузу — 4 доллара за бушель. Спекулянт покупает 2 миллиона бушелей при условии поставки всей партии в мае по цене 4,1 доллара за бушель. Теперь владелица склада застрахована: ее не должно волновать, что случится с ценой на кукурузу в следующие 6 месяцев. В ее чистом доходе будет учитываться только плата за хранение (2 млн. бушелей х (4,1 доллара — 4 доллара) = 200.000 долларов). При этом она ничем не рискует.

Вас может удивить, почему спекулянт соглашается принять риск на себя? Этому могут быть разные объяснения. Возможно, он рассчитывает, что цены на зерно поднимутся настолько, что он получит прибыль, с избытком компенсирующую все его затраты и риски. Возможно, он намеревается перепродать кукурузу владельцу какого-нибудь ранчо или некоему японцу, которые хотели бы приобрести зерно по цене, незатронутой сезонным увеличением, а может быть он реализует все зерно какому-нибудь инвестору, который решил держать часть своих вложений в натуральной форме, в данном случае—в виде кукурузы. Главноето, что кто-то где-то может иметь экономический интерес взять на себя риск колебаний цены.

Спекулятивный рынок способствует более совершенному распределению цен и объемов предложения во времени и в пространстве. На нем также происходит перенесение рисков с одних плеч на другие. Обе эти задачи берут на себя спекулянты. Хотя единственное стремление каждого из них заключается лишь в том, чтобы купить дешевле, а продать дороже, однако для общества в целом их деятельность оборачивается большой пользой, поскольку они перемещают товары из периодов избытка (когда цены низкие) в периоды дефицита (когда цены высокие).

Почему деятельность спекулянтов повышает полезность?

Наше обсуждение показало, что идеальный спекулятивный рынок может повысить экономическую эф-фективность. Посмотрим, как. Предположим, что в первом году из двух лет был хороший урожай кукурузы, скажем 3 единицы на человека, а в следующем урожай был меньше, только 1 единица. Если бы заранее было известно, что во второй год кукурузы будет недоставать, то как был бы распределен общий урожай за два года в 4 единицы? Пренебрежем издержками на хранение, страхование, возмещение процента. В этой ситуации общая полезность и экономический эффект за 2 года в целом будут максимальными тогда и только тогда, когда потребление в обоих годах будет равным.

Почему именно такое распределение будет наилучшим? Вследствие уменьшения предельной полезности. Как можно здесь рассуждать? До пустим, я потребляю в первом году больше, чем во втором. Моя предельная полезность (MU) в первом году будет низкой, во втором—высокой. Если я со храню некоторую .часть зерна до второго года, то тем самым я сокращу потребление в период, когда предельная полезность — низка, и увеличу в период, когда она—высока. Когда потребление 1-го и 2-го года сравняется, я достигну максимума общей полезности.

Но это тот же самый результат, который достигается воздействием спекулятивного рынка. Если спекулянт предвидит низкий урожай будущего года, он должен понять, что часть урожая первого года выгоднее сохранить и реализовать ее в дальнейшем по более высокой цене. Но что произойдет, если каждый спекулянт сделает то же самое? Равновесие будет достигнуто только в случае равенства цен в тот и другой год. В такой ситуации будут отсутствовать стимулы как-то изменять данное положение.*

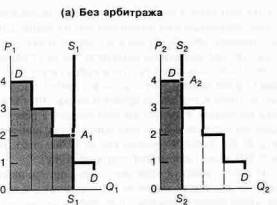

Рис. 11 -2. Арбитраж может повысить эффективность

Серые прямоугольники представляют общую полезность, полученную в каждый из годов. Если отложить потребление 1-ой единицы до второго года, то Q, а тем самым Р и MV обоих лет сравниваются, а общая полезность возрастает на величину, равную площади темного прямоугольника. Эту диаграмму можно приложить и ко многим другим случаям. Скажем, части (а) и (б) могли бы называться «Арбитраж между региональными рынками отсутствует» и «Арбитраж между региональными рынками наличествует». Если же предположить, что все индивиды имеют одинаковые функции полезности, то соответствующие части могли бы быть озаглавлены: «Перераспределение доходов отсутствует» и «Перераспределение доходов наличествует»

Это можно продемонстрировать с помощью рис. 11-2. Если полезность может быть измерена в долларах, и при этом каждый доллар всегда означает одну и ту же предельную полезность, то кривая спроса для рисковых товаров будет находиться в точном соответствии с таблицей предельных полезностей на рис. 5-1. Две кривые на рис. 11-2 (а) иллюстрируют, что бы произошло, если бы часть кукурузы не была бы сохранена до следующего года. Цены первого и второго года будут находиться на пересечении кривой спроса DD (в оба года одинаковой) и кривых предложения S1S1 (точка а1) и S2S2 (низкий уровень предложения второго года, точка А2). Общая полезность за два года представлена суммой площадей серых участков (4+3+2)+4, т.е. 13 долл. на человека.

Если же одна единица будет перенесена на второй год (рис. 11-2 (б)), то объемы предложения и цена обоих лет (точки Е1 и е2 ) будут равными, и общая полезность, представленная затемненными участками, будет составлять 14 долл. на человека (4+3)+(4+3). Несложно понять, что выигрыш в полезности составит 1 дол. (темный участок на рис. 11-2 (б), представляющий разницу между предельными полезностями третьей и второй единиц). Таким образом, именно такое распределение предложения и является оптимальным.

Идеальный спекулятивный рынок имеет важное значение, поскольку он снижает разницу в уровне потребления, а это (в условиях действия закона убывающей предельной полезности) повышает эффективность распределения и общую полезность.

Неопределенность и риск

Почему люди стараются снизить риск? Какие институты рыночной экономики объединяют риски различных лиц, чтобы распределить их более равномерно среди населения? Почему в некоторых ситуациях рынку не удается обеспечить страхование? Давайте обсудим эти вопросы.

Что бы вы ни делали: водители вы машину, владеете ли домом, храните ли зерно или просто переходите улицу — вы рискуете жизнью, здоровьем или благополучием .Как сами люди относятся к риску? Мы уже выяснили, что почти никто не любит неопределенности по поводу своего дохода и потребления. Если про вас можно сказать то же самое, то вас можно назвать «лицом, уклоняющимся от риска».

В реальности спекулянт должен поднять цену следующего периода для компенсации затрат на хранение, процентных платежей и страховки, а также соответствующего вознаграждения за свой труд. Мы здесь игнорируем все эти издержки в целях упрощения.

Для человека характерно неприятие (или уклонение от) риска, если недовольство по поводу потери определенной суммы больше, чем удовольствие от ее приобретения. Если вы лицо, уклоняющееся от риска, то выигрыш в полезности, полученной от некоторой прибавки к доходу, не так велик, как потеря в полезности от равной по сумме утраты в величине дохода. Если шансы и на выигрыш, и на проигрыш равны, как это имеет место, когда мы ставим 1000 долл. на «орла» или «решку», то математическое ожидание (ожидаемая ценность) выручки (иди средняя ожидаемая выручка) от такой игры равно нулю. Оно вычисляется как [1000 долл. х 1/2 (величина возможного выигрыша, умноженная на вероятность выигрыша) плюс (—1000 долл.) х 1/2 (величина возможного проигрыша, умноженная на вероятность проигрыша)]. Пари, ожидаемый выигрыш от которого равен нулю, называется безопасным пари. Если вы предпочитаете не участвовать в безопасных пари, то вы — лицо, уклоняющееся от риска.

Если прибегнуть к концепции полезности, рассмотренной нами в пятой главе, то можно сказать, что неприятие риска соответствует убывающей предельной полезности дохода. Если вы уклоняетесь от риска, то удовольствие, которое вы получите, выиграв, меньше, чем неудовольствие, которое вы испытаете, проиграв. Если вы подбрасываете монетку, то математическое ожидание выигрыша равно нулю. Нов терминах концепции полезности, удовольствие от выигрыша будет меньше, чем неудовольствие от проигрыша.

Можно использовать рис. 11-2, чтобы проиллюстрировать концепцию неприятия риска. Пусть ваша исходная ситуация — (б). В этом случае, что бы ни случилось (и в положении 1, и в положении 2), уровень вашего потребления будет неизменным и равным 2-м единицам. Некий любитель рискнуть подходит к вам и предлагает поставить 1 долл. на монетку. Фактически «любитель рискнуть» предлагает вам переместиться в ситуацию (а), где ваш уровень потребления будет равным трем единицам в случае выигрыша и 1-й единице в случае проигрыша. Все хорошенько взвесив, вы приходите к заключению, что если вы отклоните это предложение и останетесь в ситуации (б), то средний ожидаемый уровень полезности будет равен 7 ед. полезности (1/2 х7ед.п.+ 1/2 х 7 ед.п.). Если же вы примете пари, математическое ожидание уровня полезности будет равно 6 1/2 ед.п. (1/2 х 9 ед.п. + 1/2х4 ед.п.). Поэтому, в данном случае, если вы — лицо, уклоняющееся от риска, и ваше поведение подчиняется закону уменьшения предельной полезности, то вы не станете совершать ничего, что приведет к увеличению неопределенности и не прибавит ни цента к ожидаемому доходу. (Нарисуйте функцию полезности для «любителя рискнуть», таким образом, чтобы его предельная полезность не уменьшалась, а увеличивалась. Затем объясните, почему ему так нравится заключать пари).

Приведем другой пример. Допустим, я — фермер, выращивающий зерно. При этом я должен нести те же риски, что несут все люди, занимающиеся тем же, что и я. Но при этом, я вовсе не обязан брать на себя также риски, связанные с колебаниями цен на зерно. Допустим, средняя ожидаемая цена за бушель зерна—4 доллара, причем возможны равновероятные отклонения от этой величины как в ту, так и в другую сторону, т.е. цена бушеля зерна может составлять либо 3, либо 5 долларов. Пока я ничего не предпринимаю, чтобы изменить ситуацию, я вынужден участвовать в некотором подобии лотереи: у меня есть одинаковые шансы продать 10.000 бушелей урожая как за 30.000 долл., так и за 50.000 долл. (вспомните игру в орлянку).

Однако, действуя в соответствии с принципами неприятия риска и максимизации полезности, я предпочту нечто более надежное. Для этого мне следует хеджировать мой риск, продав зерно по цене, соответствующей среднему ожиданию, т.е. по 4 доллара. В этом случае, я получу всего 40.000 долл. Почему мне стоит так поступить? Потому, что «болезненность» перспективы потерять 10.000 долл. превосходит «сладость» получения добавочных 10.000 долл. Если мой доход сократится до 30.000 долл., я буду вынужден отказаться от таких важных расходов, как плата за обучение в колледже, затраты на ремонт крыши; с другой стороны — лишние 10.000 долларов нельзя назвать значительной суммой, поскольку за счет этих денег можно купить лишь какой-нибудь причудливый предмет антиквариата или новую 8-скоростную газонокосилку с двигателем в 100 л.с. с воздушным охлаждением.

• Как правило, люди стремятся у клониться от риска, предпочитая определенность в отношении у ровня своего потребления неопределенности. Таким образом, из нескольких решений, обещающих равную выгоду, человек скорее выберет то, в отношении которого неопределенность будет наименьшей. Следовательно, любая деятельность, снижающая неопределенность и риск по поводу будущего уровня потребления, повышает общее экономическое благосостояние.

Страхование и распределение риска

Люди не любят рисковать. Однако, нельзя совершенно устранить всякий риск. Сгорел ли дом, погиб ли кто-нибудь в автокатастрофе или Миссисипи вышла из берегов и затопила поля — во всех этих случаях кто-то понес убытки.

Рынок управляет рисками при помощи распределения риска. Риск, который оказался слишком велик для одного человека, как бы распределяется между некоторым количеством лиц так, что малые риски «приходятся» на большое число людей. Распространенной формой распределения риска является страхование.

К примеру, застраховав свой дом от пожара, домовладелец как бы заключает пари со страховой компанией, что его дом сгорит. Если этого не случится в течение определенного срока, собственник жилья должен будет выплатить небольшую сумму. Если же он все-таки сгорит, компания выплатит домовладельцу его убытки. То же самое можно сказать и о страховании машины, жизни и всего остального.

Страховая компания распределяет риски, объединяя множество различных рисков: можно застраховать миллионы домов, жизней или автомобилей, тысячи заводов или отелей. Преимущество страховой компании состоит в том, что то, что не предсказуемо для отдельного лица, с большой вероятностью предсказуемо для населения в целом. Допустим, Inland Fire Insurance Company — компания страхования от пожаров застраховала 1 млн. домов, каждый стоимостью в 100.000 долл. Вероятность того, что каждый отдельно взятый дом сгорит в течение года, равна 1 против 1000. Ожидаемая ценность потерь от пожаров в этой компании тогда будет 0,001 х 100.000 = 100 долл. на каждый дом за год. Таким образом, каждый домовладелец должен заплатить, по меньшей мере,-100 долларов. Но он должен добавить еще 100 долл. на административные расходы и про запас.

Каждый домовладелец имеет выбор между ежегодными определенными потерями в 200 долларов и возможными потерями в 100.000 долл. в случае катастрофы. Домовладелец как лицо, уклоняющееся от риска, предпочтет купить страховой полис. Сумма страховых взносов, назначаемая компанией, с одной стороны, будет приносить ей определенную прибыль, с другой —.позволит домовладельцу получить прибавку к величине ожидаемой полезности. Откуда берется эта прибавка? Она возникает в соответствии с принципом максимизации предельной полезности, согласно которому страдание от проигрыша перевешивает удовольствие от выигрыша эквивалентной суммы,

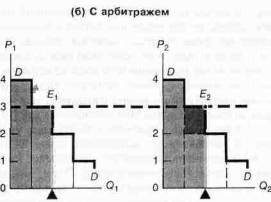

Можно продемонстрировать, каким образом страхование распределяет риск, обратившись к рис. 11-3, по виду похожему на диаграмму рис. 11-2. Две диаграммы слева иллюстрируют ситуацию, в которой находится индивид, не купивший страховой полис. Соответствующие диаграммы справа представляют застраховавшихся индивидов. В каждой ситуации имеются два исхода: «благополучный» (пожар не произошел: диаграммы 1-я и 3-я) и «неблагополучный» (пожар произошел: диаграммы 2-я и 4-я).

Купив страховой полис, человек устраняет риск потерять все, и таким образом уравнивает свое потребление при любом исходе. К примеру, обратившись к рис. 11-3(а), мы увидим, что благополучному исходу соответствует высокий уровень потребления, в то время как неблагополучному — низкий. Если мы взглянем на часть (б), то убедимся, что, заплатив страховой взнос, индивид несколько урезает уровень своего потребления, если пожара не происходит, но получает громадную выгоду, если пожар все же имел место. В соответствии с принципом максимизации полезности, люди оказываются в большом выигрыше, платя небольшие страховые взносы за уверенность, что их имущество, жизнь и здоровье останутся в прежнем состоянии, вне зависимости от прихотей фортуны.

(а) Без страхования

(б)Со страхованием

Рис. 11 -3. Страхование повышает полезность уклоняющихся от риска индивидов

Диаграммы на рисунках выражают полезность, получаемую индивидом, который может находиться в нескольких возможных состояниях. Левые диаграммы в каждой паре представляют благополучно завершившиеся годы, правые — демонстрируют последствия пожаров для потребления индивида. По части (а) видно, что не застраховавшийся человек получит много выгоды, если пожара не произойдет, но подвергнет себя огромному ущербу, если он случится. В части (б), домовладелец в незначительной степени жертвует своим потреблением, но остается в большем выигрыше в случае пожара. Ожидаемый выигрыш представлен темным участком

Итак, мы видели, как страхование, которое на поверхностный взгляд — всего лишь разновидность азартной игры, приобретает важное экономическое значение. В чем бы риск ни заключался, страхованию удается его уменьшить и распределить более эффективно.

Рынки капитала и разделение риска

Другая форма разделения рисков имеет место на рынке капиталов. Собственность на физический капитал в финансовой форме может быть распределена среди большого числа собственников путем образования корпораций.

Допустим, речь идет об инвестиции в создание нового пассажирского самолета. Это проект, связанный с расходами на НИОКР и требующий вложений на сумму в миллиард долларов в течение 10 лет. Нет никакой гарантии, что самолет будет пользоваться достаточно большим спросом, чтобы окупить затраченные средства. Немного найдется достаточно богатых и склонных к авантюре людей, которые согласились бы взять на себя такой риск.

Рыночная экономика решает это затруднение благодаря такой коллективной форме собственности, как корпорация. Корпорацией «Боинг» владеют миллионы людей и никому из них не принадлежит контрольный пакет. Представим себе, что мы разделили собственность «Боинга» между 10-ю миллионами людей. Тогда миллиардная инвестиция обойдется каждому в 100 долларов. На такой риск пойдут уже многие, по крайней мере, если вложение обещает приемлемую выгоду.

Принцип распределения риска действует и в международной сфере. Риск широкомасштабных инвестиций делится между инвесторами из Японии, Англии, Германии и других стран, когда они решают приобрести долю собственности в американских корпорациях. И, подобно тому, как страховая компания снижает свой риск, страхуя здания в разных городах, точно так же инвестор может снизить рискованность своего портфеля, размещая средства по всему миру.

«Распыляя» (распределяя) собственность на капитал или на индивидуальные рискованные капиталовложения среди множества собственников, рынки капитала могу т распределить риски и сделать так, чтобы отношение индивидов к большим инвестициям и рискам было более «терпимым».

Несостоятельность рынка в отношении распределения информации

До сих пор наше обсуждение основывалось на том, что инвесторы и потребители хорошо осведомлены о всех рисках, которые им приходится нести. Иногда дело так и обстоит, но подчас в работу рынка вкрадываются некоторые помехи. Две главные из них — это моральный риск и неблагоприятный отбор. Когда эти явления возникают, стимулы могут быть искажены; а рынки могут дать ошибочные сигналы или даже в отдельных случаях просто отсутствовать. В такой ситуации государство может вмешаться и предложить услуги по социальному страхованию.

Моральный риск и неблагоприятный отбор

Хотя страховой рынок весьма успешно распределяет риски среди населения, на самом деле мы не можем застраховать себя от всех неожиданностей. Кроме того, издержки на страхование подчас оказываются чересчур велики. Причина несовершенства рынков страхования состоит в том, что эти рынки могут успешно функционировать при особых условиях.

Что это за условия? Во-первых, должно существовать достаточно большое число возможных страховых событий определенного рода. Только тогда у компаний появятся как возможность, так и заинтересованность объединить риски, с тем, чтобы распределить их среди большого числа людей. Ни одна благоразумная страховая компания не застрахует дважды один и тот же дом и не будет заниматься страхованием от землетрясений исключительно в Сан-Франциско. Одним словом, страховые компании стремятся иметь дело с большим числом независимых рисков.

Вдобавок к этому, должен быть накоплен опыт в отношении каждого из видов страхования, чтобы страховая компания могла достоверно оценить возможные убытки. Наконец, страхование должно быть более или менее свободно от моральных рисков. Моральный риск возникает, когда у застраховавшегося лица снижается заинтересованность в принятии мер, предотвращающих наступление страхового события. Если все эти условия — наличие достаточного количества более или менее независимых страховых случаев, возможность количественной оценки риска и убытков, отсутствие морального риска — будут соблюдены, частный страховой рынок будет процветать.

Во многих случаях моральный риск почти отсутствует. Если речь идет о страховании жизни, то немногие примутся искушать судьбу только потому, что надеются на щедрость страховой компании: в конце концов, жизнь — дороже, да, к тому же, будет трудно что-либо потребовать от своего страховщика, будучи в гробу.

Однако есть области, где дела обстоят хуже. Исследования показывают, что наличие полного медицинского страхования вызывает рост числа косметических операций и чересчур активное использование различных видов долгосрочной медицинской помощи (вроде приглашения сиделок на дом). Поэтому большинство медицинских страховок не включает подобные услуги. Если студент пытается застраховать себя от плохих отметок, компенсируя таким образом возможные потери в размере стипендии, страховая компания скорее всего останется в убытке, поскольку отметки в большой степени зависят отличных усилий. Можно сказать, что наличие моральных рисков приводит к неполноте рынка в том смысле, что в этом случае кривые спроса и предложения пересекаются в точке, соответствующей нулевому или крайне низкому объему предложения.

В добавление к этому, в некоторых ситуациях частное страхование не срабатывает или возможно только на неприемлемых условиях вследствие неблагоприятного отбора. Неблагоприятный отбор возникает, когда в наибольшей степени склонны страховать себя от определенного риска лица, наиболее подверженные ему. Предположим, что все семьи поровну разделены на две группы: «совершенно здоровые» и «безнадежно больные». Здоровые семьи тратят на медицинские услуги, в среднем, 2000 долл. в год, а на каждую «безнадежно больную» семью, шаткое здоровье членов которой требует частой госпитализации, уходит, в среднем, 8000 долл. Если обе группы охвачены страхованием, то на каждую семью приходится примерно 5000 долл. в год. Допустим, фирма «Блу кросс» (Blue Cross) установила для всех единую плату. Причиной этого может быть требование правительства не допускать неравноправия среди клиентов, а, может быть , мы имеем дело со случаем «асимметричной информации», когда каждый человек знает к какой группе он принадлежит, а страховая компания не знает. Как бы то ни было, «безнадежно больные» семьи охотно согласятся приобрести полис «Блу кросс». Напротив, «совершенно здоровые» скорее пойдут на риск, оставшись незастрахованными, чем урежут свое потребление на такую большую величину. Таким образом, у компании останутся лишь дорогостоящие клиенты, и цена должна будет подняться до 8000 долл., чтобы покрыть издержки. В самом деле, нью-йоркская семья из четырех человек платит «Блу кросс» свыше 8000 долл. именно в силу подобных обстоятельств.

Можно сделать вывод, что единая для всех клиентов плата за медицинское страхование приводит к неблагоприятному отбору, и, как следствие, к высоким ценам. Это еще один пример неполноты рынка. Точно так же рынок проявляет несостоятельность в страховании автомобилей, в страховании по инвалидности и в оплате услуг по долгосрочному медицинскому уходу.

Социальное страхование

В этом подразделе мы рассмотрим цели социального страхования. Этот вид страхования осуществляется правительственными органами в тех областях, где рынок оказывается неспособным должным образом удовлетворить существующие потребности. Именно тогда и требуется правительство, чтобы как можно более полно возместить недостатки частного страхования. Могущество налоговых и регулирующих методов, плюс отсутствие страха перед последствиями неблагоприятного отбора за счет широты охвата, — все это делает государственное страхование фактором, повышающим благосостояние нации.

Известно, что все высокоразвитые страны в той или иной форме прибегают к социальному страхованию. В этом проявляется неполнота частного рынка. Страховые компании не берутся за страхование от безработицы по нескольким причинам: во-первых, в этом случае моральный риск слишком велик (люди не будут бояться безработицы, если пособие покажется им достаточным); во-вторых, здесь присутствует фактор неблагоприятного отбора,(те, кто часто теряет работу, имели бы большую склонность сделаться клиентами страховых компаний); в-третьих, случаи потери работы не являются независимыми (их количество увеличивается в периоды спада). И в то же время, трудно избавиться от ощущения, что необходимо поддерживать людей, оказавшихся без работы. Эту задачу и берет на себя правительство. Главная проблема, которая здесь возникает —это невозможность устранить моральный риск. Многие экономисты полагают, что чрезмерное пособие является одной из важнейших причин высокого уровня безработицы в Европе в настоящее время. Хотя вопрос о моральном риске остается открытым, социальное страхование успешно решает две другие проблемы, о которых спотыкается частное страхование: взаимозависимость случаев безработицы и наличие неблагоприятного отбора.

Б. ТЕОРИЯ ИГР

«Стратегическое мышление — это искусство превосходить своего противника, зная, что он ставит перед собой ту же задачу».

Эвинаш Диксит и Барри Нейлбаф «Стратегическое мышление» . (1991г.)

В экономической действительности на каждом шагу встречаются ситуации, когда отдельные люди, фирмы или целые страны пытаются перехитрить друг друга в борьбе за первенство. Олигополии, которые мы анализировали в предыдущей главе, также подчас ввязываются в экономические войны. Еще в прошлом веке «Вандербилт» и «Дрю» (Drew) то поднима-ли, то опускали цены, когда их интересы сталкивались на параллельных ветках принадлежащих им железных дорог. В недавние годы «Континентал Эйрлайнс» (Continental Airlines) пыталась завлечь к себе часть клиентов своих более крупных соперников, устанавливая цены на уровне ниже среднего. Когда компании конкурирующей стороны, в лице таких гигантов, как «Аме-рикан» (American) и «Юнайтед» (United) обдумывали ответные меры, они должны были учитывать возможную реакцию «Континентал» на их шаги и т.д. Именно такими ситуациями и занимается ветвь экономического анализа, называемая «теория игр».

Теория игр изучает то, каким образом двое или более игроков выбирают отдельные действия или целые стратегии. Название этой теории настраивает на несколько отвлеченный лад, поскольку оно ассоциируется с игрой в шахматы и бридж или с ведением войн. На самом деле, выводы этой дисциплины весьма глубоки. Теория игр была разработана выходцем из Венгрии, гениальным математиком Джоном фон Нейманом (1903-1957). Мы дадим беглую характеристику основных понятий этой теории и обсудим некоторые ее важные приложения к экономике.*

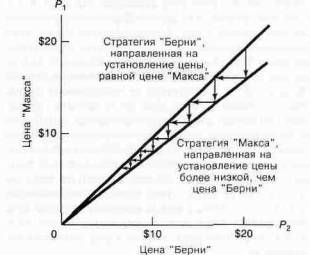

Начнем с рассмотрения процесса взаимного сбивания цены. Допустим, вы — глава одного из универмагов «Берни» (Вегпеу), расположенного в Нью-Йорке. Ваш лозунг—«Дешевле не бывает». Ваш коварный соперник, «Макс фифе авеню» (Max Fifth Avenue), ведет рекламную компанию под девизом «Наши цены на 10% ниже». Рис. 11-4 иллюстрирует, как будут развиваться события. Вертикальные стрелки изображают динамику цен «Макса». Горизонтальные—ваши ответные действия на каждое понижение.

Проследив за всеми действиями и контрдействиями, вы увидите, что данный вид соперничества приведет к взаимному уничтожению при нулевой цене. Почему? Потому, что только такая цена совместима с обеими стратегиями: 90% от ноля все тот же ноль.

Наконец, вы осознаете, что, когда вы понижаете цены, «Макс» отвечает тем же. Нужно быть совершенно близоруким, чтобы не понимать, чем окончатся ваши игры. Поэтому вы начнете задумываться, как отреагирует «Макс», если вы назначите цену А, цену В, и т.д. Приступив к размышлениям на эту тему, вы сделаете первый шаг в теории игр.

Базовые понятия теории игр

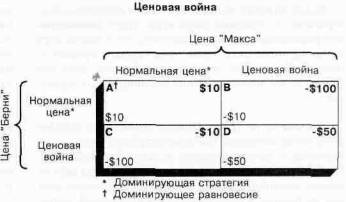

Мы начнем с того, что продемонстрируем главные положения теории игр, рассмотрев ценовую войну при дуополии. Итак, пусть две фирмы должны решить, вступить ли им в ценовую войну. Простоты ради, мы предположим, что обе фирмы имеют одинаковые издержки и структуру спроса. Пусть также каждая фирма стоит перед выбором, установить ли нормальную цену или понизить ее ниже уровня предполагаемых издержек и таким образом привести к банкротству своего соперника. Характерная черта этой ситуации состоит в том, что прибыль каждой фирмы зависит от стратегии

Рис. 11 -4. Что происходит, когда две фирмы конкурируют друг с другом посредством снижения цен

Проследите стадии, через которые проходит динамический процесс снижения цен двух соперничающих между собой фирм

Рис. 11-5. Таблица выигрышей при ценовой войне

Таблица выигрышей показывает прибыль универмагов при различных стратегиях. "Берни" стоит перед выбором между двумя стратегиями, представленными в двух строках таблицы. Двум стратегиям "Макса" соответствуют два столбца. Цифры в ячейках означают прибыли игроков. К примеру, "Берни" выбирает стратегию «ценовая война», а "Макс" —стратегию «нормальная цена». Результат отображен в ячейке С. «Выигрыш» "Берни" равен — 100 долл., «выигрыш» "Макса" равен — 10 долл. Обсудив все варианты, можно прийти к выводу, что равновесие установится в ячейке А соперника в той же степени, что и от своего собственного поведения.

Удобно представить взаимодействие между двумя фирмами или индивидами с помощью таблицы (матрицы) выигрышей для двух игроков. В такой таблице перечислены стратегии двух игроков и соответствующие выигрыши. Рис. 11-5 иллюстрирует ценовую войну между двумя универмагами. Фирма может принять одну из стратегий, выбрав соответствующий столбец или строку. К примеру, «Макс» может выбрать между двумя столбцами, «Берни»—между двумя строками. В нашем случае каждая фирма должна решить, назначить ли нормальную цену или развязать ценовую войну, понизив цену.

Четыре возможных сочетания действия и контрдействия дают четыре возможных исхода, отображенных в ячейках матрицы. Ячейка А (слева вверху) представляет ситуацию, когда обе фирмы выбрали нормальную цену. Исход D подразумевает, что обе фирмы решили открыть военные действия. Исходы В и С возникают, когда одна из фирм не захотела вступить в конфликт, а другая на это решилась.

Числа в ячейках — это выигрыши или прибыли, с которыми остается та или иная фирма при определенном исходе (цифры в левом нижнем углу каждой ячейки относятся к «Берни», а в правом верхнем углу — к «Максу»). Поскольку фирмы находятся в равных условиях, существует соответствие между выигрышами обеих фирм.

Альтернативные стратегии

Теперь, когда мы уяснили основные понятия теории игр, обсудим, как же должны поступать участники олигополии из двух фирм или участники любой другой игры. Мы по-прежнему предполагаем, что фирмы максимизируют прибыль, а потребители — полезность. Однако, в добавление к этому, теория игр выдвигает положение, что вы выбираете то или иное решение, исходя из анализа возможных действий вашего соперника. Но вам не нужно забывать, что этот последний также будет изучать ваши возможные стратегии. Таким образом, любое ваше решение основывается на допущении, что ваш соперник так же, как ивы, всегда заглядывает вперед и действует в собственных интересах.

Давайте приложим это правило к нашему примеру с олигополией из двух участников. Во-первых, заметим, что фирмы имеют наибольшую совместную прибыль при исходе А. Если обе компании придерживаются нормальной цены, то каждая получит по 10 долларов. В противоположном углу (исход D) отображена ситуация ценовой войны (каждая фирма устанавливает низкие цены и терпит убытки).

Между этими крайними ситуациями находятся другие две. К примеру, исход С означает, что «Макс» назначил нормальную цену, в то время как «Берни» избрал конфронтацию. Хотя «Берни» удается завладеть большей частью рынка, это дается ему ценой огромных убытков, и, в сущности, «Макс» оказывается в лучшем положении, продолжая продавать по прежней цене.

Доминирующая стратегия. Простейшим примером стратегии является так называемая доминирующая стратегия. Такое положение возникает, когда один из игроков обладает лучшей стратегией независимо от того, какой стратегии следуют другие игроки.

Рассмотрим, к примеру, какими возможностями располагаете вы, в качестве главы «Берни». Допустим, «Макс» придерживается нормальной цены. Тогда, если вы также изберете мирную стратегию, то получите 10 долларов прибыли. Если же вы ступите на «тропу войны», то потеряете 100 долларов. Если же «Макс» назначает заниженную цену, то вы в любом случае потерпите убытки — в 50 долларов, если последуете примеру «Макса», и в 10 долларов, если поступите наоборот. Те же самые рассуждения применимы и к «Максу», поскольку и вы, и он находитесь в равных условиях. Следовательно, для любой из фирм разумнее всего придерживаться нормальной цены, вне зависимости от того, какую стратегию избрала другая фирма. Сохранение нормальной цены является доминирующей стратегией для обеих фирм в этой ценовой войне.

Если у каждого из игроков имеется доминирующая стратегия, то исходом такой игры будет доминирующее равновесие. Несложно заметить, что в нашей игре доминирующее равновесие представлено ячейкой А (рис. 11-5). Именно этот исход возникает, если обе фирмы будут держаться своих доминирующих стратегий.

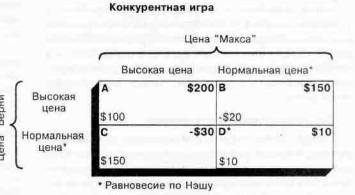

Равновесие по Нэшу. Однако существуют и более интересные ситуации, чем доминирующее равновесие. Вернемся к нашему примеру с двумя универмагами. Каждый из их владельцев должен ответить для себя на вопрос: сохранить ли ему прежнюю нормальную цену или же повысить ее до размеров монопольной, попытавшись тем самым получить сверхприбыль. В этом случае речь идет о так называемой конкурентной игре.

Чтобы лучше понять, в чем суть такой игры, обратимся к рис. 11-6. Фирмы имеют возможность отказаться от всяких попыток нарушить установившееся равновесие, сохраняя нормальные цены. Но они могут также попытаться поднять свои цены, чтобы получить монопольную прибыль. Для начала обратим внимание на то, что максимум общей прибыли достигается в ячейке А. При таком исходе магазины будут зарабатывать в совокупности 300 долларов. Поведение фирм, назначивших высокие цены (ячейка А), не будет отличаться от действий монополии. Но фирмы могут избрать и противоположную линию поведения, назначив нормальные цены. Фирмы будут зарабатывать по 10 долл., и этот исход будет в большой степени напоминать результат деятельности конкурентного рынка.

Промежуточное положение между рассмотренными стратегиями занимают еще два возможных образа поведения. К примеру, ячейка А представляет случай, когда «Макс» назначает высокую цену, а «Берни» решил «подставить ему ножку», придерживаясь прежней цены. «Берни» остается в большом выигрыше, заняв лидирующее положение на рынке, в то время как «Макс» терпит убытки. В ячейке В «Берни» отважился на высокую цену, однако более спокойное поведение «Макса» обходится ему явными потерями.

В этой конкурентной игре «Берни» имеет доминирующую стратегию, поскольку ему выгоднее всего держаться нормальной цены. А вот у «Макса» нет доминирующей стратегии: если «Берни» назначает нормальную цену, то и «Максу» следует назначить нормальную, а если же «Берни» изберет высокую цену, то для «Макса» будет разумнее поступить так же.

Перед «Максом» стоит интересная дилемма. Он может поставить на высокую цену, рассчитывая, что «Берни» сделает то же самое. Но он может избрать и нормальную цену. Если мы внимательно разберем все имеющиеся у «Макса» возможности, то станет ясно, что ему следует назначить нормальную цену. Несложно понять, почему. Поставим себя на место главы «Макса». Мы уже выяснили, что «Берни», какую бы стратегию ни избрал «Макс», скорее всего выберет нормальную цену. Из нее-то и должен исходить «Макс». Следовательно, «Макс» должен назначить нормальную цену.

В итоге игроки придут к достаточно распространенной ситуации, которая называется равновесием по .Нэшу (по имени математика Джона Нэша). Равновесие по Нэшу возникает, когда ни один из игроков не может улучшить своего положения, если его противники не изменят своих стратегий. То есть, если игрок А сохраняет свою стратегию, то игрок В не может выбрать стратегию, которая улучшила бы его положения, и то же самое относится к игроку А. Стратегия каждого игрока является лучшим ответом на стратегию его противника.

Более точно дело обстоит следующим образом. Пусть игрок А следует стратегии ра, тогда как игрок В — стратегии Рв. Пара стратегий (Рд*Рв*) является равновесием по Нэшу, если никто из игроков не может найти лучшей стратегии при допущении, что другой игрок придерживается своей исходной стратегии. Иными словами, до тех пор, пока игрок А следует стратегии ра", его противник не в состоянии найти для себя что-либо более удовлетворительное, чем продолжение осуществления стратегии Рв*; и аналогичный принцип верен для игрока А

Рис 11-6- Следует ли дуополисту устанавливать монопольную цену?

В условиях конкурентной игры каждая фирма может получить по 10 долл., придерживаясь нормальной цены. Если оба соперника повысят свои цены до монопольного уровня, то общая прибыль будет максимальной. Однако поскольку каждая фирма будет испытывать в этом случае большое искушение «сплутовать» и повысить свою прибыль, то, скорее всего, фирмам не удастся вступить в сговор и они окажутся в равновесии по Нэшу.

Иногда равновесие по Нэшу называют также некооперативным равновесием, поскольку участники совершают свой выбор, не вступая ни в какие соглашения друг с другом и не принимая во внимание никаких других соображений (интересы общества или интересы других сторон), кроме собственной выгоды.

Нетрудно убедиться, что исход, обозначенный звездочкой (рис. 11-6), является равновесием по Нэшу. В самом деле, ни «Макс», ни «Берни» не могут выбрать лучшей стратегии, чем сохранение нормальной цены. Если «Берни» решит назначить высокую цену, то вместо прибыли в 10 долл. он получит ущерб в 20 долл. Если же «Макс» попробует покинуть равновесие по Нэшу, то его убыток составит 30 долл. вместо прежних 10 долл. прибыли (убедитесь, что и равновесие на рис. 11-5 также является равновесием по Нэшу).

Несколько важных приложений теории игр

Вступать или не вступать в сговор?

Рис. 11-6 освещает важный факт. В ситуации равновесия по Нэшу (ячейка D) общая прибыль будет меньше, чем при любом другом исходе. С точки зрения совокупного выигрыша наибольшим преимуществом обладает исход в точке А. Здесь обе фирмы назначили высокую цену и получают 300 долл. общей прибыли. Хуже всего выглядит именно равновесие по Нэшу, с 20 долл. общей прибыли.

Почему же при таком, казалось бы, наименее выгодном положении, возникает равновесие? Обратимся к Адаму Смиту: «Люди, занимающиеся одним и тем же делом, редко собираются вместе..., но, если подобное общение все же имело место, оно часто заканчивается договоренностью повысить цены». Почему бы нашим универмагам также не вступить в сговор и не поднять цены?

На самом деле, они могут прекрасно договориться и начать действовать совместно, в полном согласии друг с другом, извлекая прибыль. Кооперативное равновесие возникает, когда несколько сторон совместными усилиями находят такую линию поведения, которая увеличивает их совокупную прибыль. Фирмы могут решить образовать картель, установив высокие цены и поровну деля прибыль. Ясно, что подобное благоденствие будет достигнуто за счет потребителей. В нашей конкурентной игре максимальная общая прибыль образуется в ячейке А.

Что мешает прийти к сговору? Во-первых, в большинстве стран с рыночной экономикой это запрещено. Но имеется и более глубокая причина. Некоторые участники картеля могут не устоять перед искушением смошенничать. Вернемся к ситуации в ячейке А (рис. 11-6). Здесь оба участника установили высокие цены. Но, если, скажем, «Берни» тайно решил продавать некоторое количество товара по более низкой цене, и может сделать это так, что его новый партнер ничего не заметит, то он заработает даже больше, чем в положении кооперативного равновесия: 150 долларов (ячейка С) вместо 100 долларов (ячейка А).

Но, в Действительности, управляющий «Максом» скорее всего заметит, что его прибыль упала. Ему останется сделать вывод, что картель развалился, и опустить цены до нормального уровня. Поскольку кооперативное равновесие оказалось неустойчивым, то фирмы в конце концов возвратятся к равновесию в ячейке D.

Эти рассуждения приложимы и к конкурентному рынку. Равновесие совершенно конкурентного рынка также является равновесием по Нэшу, или некооперативным равновесием, при котором каждая фирма и каждый потребитель принимают решения, исходя из уже существующих цен, как не зависящих от его воли. Мы уже знаем, что в условиях, когда каждая фирма стремится максимизировать прибыль, а каждый потребитель — полезность, равновесие возникает, когда цены равны предельным издержкам, а прибыль — нулю.

Вспомним концепцию «невидимой руки» Адама Смита: «Преследуя собственные интересы, он (индивид) часто в большей степени способствует процветанию общества, чем если бы он к этому сознательно стремился». Парадокс «невидимой руки» заключается в том, что, хотя каждый и действует как самостоятельная сила, в конечном итоге, общество остается в выигрыше. При этом конкурентное равновесие является равновесием по Нэшу еще и в том смысле, что ни у кого нет повода изменять свою стратегию, если и все остальные придерживаются своей.

В условиях совершенно конкурентной экономики некооперативное поведение является экономически эффективным с точки зрения интересов общества.

Напротив, когда члены некоторой группы (вспомним наши универмаги) решают кооперироваться и совместно прийти к монопольной цене (ячейка А), такое поведение нанесет ущерб экономической эффективности. Государство вынуждено создавать антимонопольное законодательство и тем самым урезонивать тех, кто пытается завысить цены и поделить рынок.

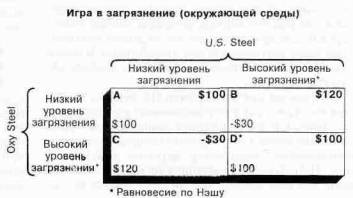

Игра в загрязнение (окружающей среды)

Однако не всегда разобщенность в поведении является экономически эффективной. Теория игр может пролить свет на такие случаи. Мы видели (рис. 11-6), что соперничество между фирмами ведет к низким ценам и конкурентному объему производства. Более того, мы пришли к выводу, что «невидимая рука» оказывает почти волшебное воздействие на совершенно конкурентные рынки: эффективное распределение ресурсов происходит в результате действий индивидов, стремящихся к максимизации прибыли.

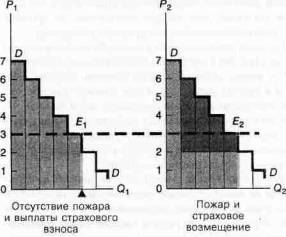

Однако во многих случаях некооперативное поведение приводит к экономической неэффективности или даже представляет угрозу для общества. Примечательный пример тому—гонка вооружений. Не кооператив-ное поведение, как со стороны США, так и со стороны СССР заставляло обе стороны вкладывать огромные средства в военную область и привело к созданию арсенала, состоящего из почти 100.000 ядерных боеголовок. Существует также опасение, что .чрезмерная доступность оружия в Америке может стать причиной своего рода внутренней гонки вооружений. Одни люди вооружают себя против других — и этот «бег наперегонки» может продолжаться до бесконечности. Здесь в действие вступает вполне «видимая рука», направляющая это разрушительное состязание и не имеющая ничего общего с «невидимой рукой» Адама Смита. Еще один важный экономический пример — игры в загрязнения (окружающей среды) (рис. 11 -7). Здесь объектом нашего внимания станет такой вид побочных эффектов, как загрязнение. Если бы фирмы никогда и никого не спраши-вали о том, как им поступить, любая из них скорее предпочла бы создавать загрязнения, чем устанавливать дорогостоящие очистители. Если же какая-нибудь фирма из благородных побуждений решилась бы уменьшить вредные выбросы, то издержки, а следовательно и цены на ее продукцию, возросли бы, а спрос бы упал. Вполне возможно, эта фирма просто обанкротилась бы. Живущие в жестоком мире естественного отбора, фирмы скорее предпочтут оставаться в условиях равновесия по Нэшу (рис. 11-7, ячейка D). Ни одной фирме не удастся повысить прибыль, уменьшая загрязнение.

Игры загрязнения — один из случаев того, как механизм действия «невидимой руки» не срабатывает. Это ситуация, когда равновесие по Нэшу неэффективно. Иногда подобные неконтролируемые игры становятся угрожающими, и здесь может вмешаться правительство. Установив систему штрафов и квот на выбросы, правительство может побудить фирмы выбрать исход А, соответствующий низкому уровню загрязнения. Фирмы зарабатывают ровно столько же, сколько и прежде, при больших выбросах, мир же становится несколько чище.

Бюджетно-денежные игры

Теория игр применима и к макроэкономической политике. Экономисты и политики часто поругивают существующую денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику: дефицит федерального бюджета слишком велик и уменьшает национальные сбережения, тогда как кредитно-денежная политика порождает такие процентные ставки, которые ограничивают инвестиции. Более того, этот «бюджетно-денежный синдром» является свойством макроэкономического «ландшафта» уже более десяти лет. Почему же Америка так упорно проводит оба жида политики, хотя ни один из них не желателен.

Можно попытаться объяснить этот синдром с точки зрения теории игр. Стало привычным в современной экономике разделять данные разновидности политики. Центральный банк Америки — Федеральная резервная система — определяет независимо от правительства денежно-кредитную политику, назначая процентные ставки. Налогово-бюджетной политикой — налогами и расходами заведуют законодательные и исполнительные власти. Однако каждый из этих видов политики имеет разные цели. Центральный банк стремится ограничить рост предложения денег и обеспечить низкие темпы инфляции. Артур Берне, специалист по экономическим циклам и бывший глава ФРС, писал: «Чиновники центрального банка склонны, в силу традиции, а, возможно, и в силу личного склада, держать цены в узде. Их ненависть к инфляции еще более разгорается после общения с единомышленниками из частных финансовых кругов». Власти же, заведующие налогово-бюджетной политикой, больше озабочены такими вопросами, как полная занятость, собственная популярность, сохранение низких налогов и грядущие выборы.

Рис. 11-8 иллюстрирует результаты сочетания этих противоборствующих целей. Лица, проводящие налогово-бюджетную политику, предпочитают минимально возможную величину безработицы, увеличение государственных расходов в сочетании с понижением налогов и не заботятся об инфляции и частных инвестициях. Они выбирают «большой бюджетный дефицит». С другой стороны, центральный банк пытается уменьшить инфляцию, не подвержен влиянию профсоюзов и лоббирующих группировок, и выбирает «высокие процентные ставки». Результатом является некооперативное равновесие в ячейке С с умеренными величинами инфляции и безработицы, но с низким уровнем инвестиций.

Рис .11-7. Некооперативное поведение ведет к увеличению загрязнения

Вступив в смертоносную экономическую игру, каждая неконтролируемая государством и максимизирующая прибыль сталелитейная фирма будет производить загрязнения воды и воздуха. Если какая-либо фирма попытается очищать свои выбросы, то тем самым она будет вынуждена повысить цены и потерпеть убытки. Некооперативное поведение установит равновесие по Нэшу в условиях высоких выбросов (ячейка D). Правительство может предпринять меры с тем, чтобы равновесие переместилось в ячейку А. В этом положении загрязнение будет незначительным, прибыли же останутся теми же

Бюджетно-денежная игра

Налогово-бюджетная политика

|

Большой дефицит госбюджета* Маленький дефицит госбюджета

|

||

|

Низкие процентные ставки |

А |

У |

|

Очень низкая безработица |

Умеренная безработица |

|

|

Очень большая инфляция |

Умеренная инфляция |

|

|

Умеренный объем инвестиций- |

Большой объем инвестиций |

|

|

Высокие процентные ставки* |

С |

D |

|

Умеренная безработица |

Высокая безработица |

|

|

Умеренная инфляция |

Маленькая инфляция |

|

|

Маленький объем инвестиций |

Умеренный объем инвестиций |

|

* Равновесие по Нэшу

1 Кооперативное равновесие

Рис. 11-8. Недостаток координации приводит к малому объему инвестиций

В бюджетно-денежной игре кооперативная стратегия, изображенная в ячейке В, приводит к умеренной инфляции и безработице в сочетании с большим объемом инвестиций, стимулирующим экономический рост. Однако желание уменьшить безработицу и реализовать социальные программы побуждает руководство страны прибегать к увеличению бюджетного дефицита, тогда как неприятие инфляции заставляет центральный банк поднимать процентные ставки. Некооперативное равновесие в ячейке С означает наименьший возможный объем инвестиций

Возможно, что именно благодаря «бюджетно-денежной игре» президент Клинтон выдвинул экономи-ческую программу по уменьшению бюджетного дефицита, снижению процентных ставок и расширению объема инвестиций.*

Игры, игры, везде игры...

В свете «теории игр» можно рассмотреть экономику, общественные науки, бизнес и повседневную жизнь. К примеру, в экономике сточки зрения «теории игр» можно объяснить торговые и ценовые войны (несколько примеров можно найти в конце этой главы). Кроме того, некоторые обозреватели полагают, что, используя эту теорию, можно показать причины такого феномена, как «малоподвижные» цены. В соответствии с этой теорией, фирмы заключают нечто вроде тайного соглашения о преобладающем значении цены (скажем, если речь идет об автомобильной или сталелитейной промышленности). После того, как они пришли к соглашению, фирмы отказываются понижать или повышать цены, так как в противном случае участ-ники рынка будут рассматривать такие изменения как сигнал объявления экономической войны.

С помощью теории игр можно также объяснить, почему иностранная конкуренция может привести к более ожесточенной ценовой войне. Что случится, если японская фирма войдет на американский рынок, на котором уже существующие компании тайно договорились назначить высокую цену? Зарубежные фирмы могут «отказаться играть в эту игру». Они просто будут снижать цены в целях овладения большей долей рынка. Сговор может разрушиться,

Положение усложняется, когда люди пытаются «изменить игру», действуя нечестно или меняя величину выигрыша. Фирма может изменить объем выигрышей, получаемых потенциальным конкурентом на ее рынке, построив большие производственные мощности, чем ей требуются. Такие действия предпринимаются для того, чтобы «обязать» себя назначить такие низкие цены, что потенциальный конкурент, установив их, не сможет заработать прибыль. Наиболее «страшным» примером такого типа игры является «угроза судного дня» ядерных сверхдержав, при которой одна из держав грозится развязать войну, приводящую к взаимному уничтожению, если другая держава будет осуществлять менее агрессивные меры.

Эти несколько примеров иллюстрируют только часть огромного разнообразия результатов, которые можно получить, используя теорию игр. Данный раздел экономической теории является чрезвычайно полезным (для экономистов и других представителей общественных наук) инструментом анализа ситуаций, при которых небольшое число людей хорошо информировано и пытается перехитрить друг друга на рын-ках в сфере политики или в военных действиях.

РЕЗЮМЕ

А. Экономика риска и неопределенности

1. Экономическая жизнь полна неопределенности. Потребители так же хорошо знакомы с неопределенностью по поводу будущих доходов и собственной занятости, как и с угрозой неожиданных убытков. Фирмы сталкиваются с неопределенностью по поводу издержек. Их будущие доходы не поддаются пред сказанию из-за неопределенности цен и объемов производства.

2. В хорошо налаженном рыночном хозяйстве арбитраж, спекуляция и страхование помогают сгладить неизбежные риски. Спекулянты—это люди, которые покупают и продают товары с целью получить прибыль за счет разницы в ценах. Они перемещают товары из регионов с низкой ценой в регионы с высокой ценой, или из периодов избытка в периоды дефицита, и даже из неопределенных ситуаций в периоды, в которых существует вероятность того, что товар станет редким.

3. Хотя действия спекулянтов и арбитражеров и направлены к извлечению личной прибыли, в масштабах всей экономики их усилия приводят к выравниванию цен во времени и пространстве. Параметрами

рыночного равновесия являются результаты с нулевой прибылью, при которых уравновешиваются предельные издержки и предельная полезность в различных регионах, периодах или неопределенных ситуациях. Степень, с которой спекулянты устраняют нестабильность цен и потребления, отражает их участие в механизме невидимой руки, который выполняет общественно полезную функцию реаллокации благ из «плохих времен» (когда цены низки) в «хорошие времена» (когда цены высоки).

4. Спекулятивные рынки позволяют индивидам хеджировать свои риски. Принцип неприятия (уклонения от) риска, который сам вытекает из принципа убывающей предельной полезности, означает, что индивиды избегают рискованных ситуаций, обещающих нулевую выгоду (ожидаемую ценность). Люди, характеризующиеся неприятием риска, покупают страховку в целях уменьшения катастрофического снижения полезности при пожарах, смерти и других бедствиях.

5. Страхование и распределение риска обеспечивают

тенденцию к стабилизации потребления при различной экономической обстановке. Страховая компания принимает на себя крупные индивидуальные риски и распределяет («распыляет» или диверсифицирует) их так широко, что они становятся приемлемыми для большого числа отдельных людей. Страхование выгодно потому, что, помогая выравнивать объемы потребления в различных неопределенных (экономических) ситуациях, оно повышает ожидаемый уровень полезности.

6. Необходимыми условиями эффективного функционирования страхового рынка является наличие большого числа независимых страховых событий с малой вероятностью морального риска и неблагоприятного отбора. Когда возникает несостоятельность рынка, цены могут стать искаженными, или даже возможно исчезновение такого рынка. Если частный страховой рынок терпит фиаско, в дело может вмешаться государство и обеспечить социальное страхование своих граждан. Даже государства, проводящие политику невмешательства в рыночный процесс, практикуют страхование (от) безработицы и низкого дохода в старости.

Б. Теория игр

7. В экономической жизни можно найти много примеров стратегического взаимодействия между фирмами, домохозяйствами, правительствами и другими хозяйствующими субъектами. Теория игр изучает способы, посредством которых две или большее число сторон (участников), взаимодействуя на рынке, выбирают действия или стратегии, которые оказывают совместное влияние на каждого участника.

8. Базисная структура игры включает в себя игроков, выбирающих определенные действия или стратегии и выигрыши, которые описывают, какую прибыль или другой вид выгоды получит определенный игрок при каждом исходе игры. Основным новым понятием в теории игр является матрица (или таблица) выигрышей, которая отображает стратегии и выигрыши различных игроков.

9. Чтобы правильно выбрать для себя стратегию, игроку необходимо сознавать как цели противников, так и свои собственные цели, и никогда не забывать при этом, что его противник будет исходить из тех же принципов. При использовании теории игр в экономической теории или других науках предполагается, что игроки всегда делают наилучший выбор. Осуществляя вашу стратегию, направленную на максимизацию прибыли, всегда допускайте, что ваш соперник точно так же анализирует ваши действия.

10. Иногда возможен выбор доминирующей стратегии, . при которой игрок достигает наилучшего результата независимо от действий противника. Однако чаще более полезной концепцией в теории игр оказывается равновесие по Нэшу (или некооперативное равновесие). Это ситуация, при которой никто из игроков не может улучшить свое положение при неизменности действий других участников. Иногда участники могут вступать в сговор или кооперироваться, что приводит к установлению кооперативного равновесия.

11. Равновесие по Нэшу порождает благоприятный результат на совершенно конкурентных рынках, не характеризующихся наличием внешних эффектов. Применительно к таким рынкам теорема «невидимой руки» показывает, как не вступающие в сговор фирмы устанавливают цены, равные предельным издержкам; в этом случае возникшее всеобщее равновесие является эффективным. Однако нередко некооперативное поведение порождает общественные потери, когда конкуренты загрязняют окружающую среду или вовлекаются в расточительную гонку вооружений. В подобных ситуациях необходимо вытеснение частной конкуренции за счет общественной кооперации.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Риск и неопределенность

выравнивание цен в пространстве идеальная сезонная структура цен спекуляция, арбитраж, хеджирование

неприятие риска и убывающая предельная полезность

стабильность и нестабильность потребления

страхование и распределение риска

несостоятельность рынка в распределении информации

моральный риск, неблагоприятный отбор, неполнота рынков

социальное страхование

Теория игр

игроки, стратегии, выигрыши

матрица (таблица) выигрышей

доминирующая стратегия и равновесие

равновесие по Нэшу (или стабильная точка)

кооперативное и некооперативное

равновесие

эффективное и неэффективное равновесие по Нэшу

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Каким образом идеальная спекуляция стабилизирует

сезонные цены?

2. Ранние общественные реформаторы полагали, что люди имели в сущности одинаковую функцию полезности. Допуская, что части рис. 11-2 отображают разных индивидуумов до и после перераспределения дохода, объясните, как выравнивание доходов обеспечивает максимум общей полезности.

3. Перечислите основные различия между частным и социальным (общественным) страхованием.

4. В начале XIX века очень небольшая доля сельскохозяйственной продукции нашей страны продавалась на рынках, а транспортные издержки были очень высоки. Как вы думаете, какой в те годы была разница в ценах различных регионов и периодов?

5. Предположим, что фирма осуществляет рискованные инвестиции (скажем, внедряет суперкомпьютер стоимостью в 100 млн. долл.). Можете ли вы объяснить, каким образом широко диверсифицированное владение этой фирмы может обеспечить «квазисовершенное» распределение риска, связанного с этой покупкой компьютера?

6. В конце 1980-х гг. арбитражеры, обогатившиеся за счет использования «внутренней информации» (информации для должностных лиц корпорации, не подлежащей распространению на рынке— Прим. пер.), дискредитировали слова «спекуляция» и «арбитраж». Допустим, что эти виды экономической деятельности запрещены (как это имело место до недавнего времени в России). Объясните, какой экономический ущерб возникнет после такого запрета.

7. Сверхдержава А хочет добиться превосходства над сверхдержавой R; последняя же хочет паритета с А. Таким образом А в году t производит на 10% больше ракет, чем R в году t-1; в следующем году R «догоняет» А в этой сфере деятельности. Используя подход, изображенный графически на рис. 11-4, покажите, как такая стратегия приводит к бесконечной гонке вооружений. В чем состоит значение соглашения о контроле над вооружением, которое ограничивает количество ракет для обеих сверхдержав (это количество равно по 1000 ракет для каждой из них)? Опишите графически, каким образом заключение подобного соглашения изменяет ситуацию.

8. «В мире без побочных или внешних эффектов сговор повредит интересам общества. Нов мире, в котором загрязнение окружающей среды, преступность и эпидемии болезней представляют собой крайне распространенные явления, кооперация — очень важна». Интерпретируйте данное утверждение, используя ваши знания в области теории игр.

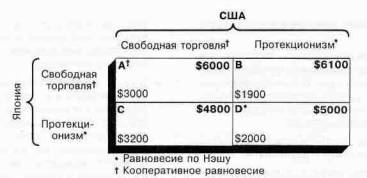

9. Рассмотрите проблему поддержания свободной торговли, представленную в матрице выигрышей на рис. 11-9. Данный рисунок показывает общие реальные национальные доходы (в млрд. долл.) двух стран в качестве функции от внешнеторговой политики. Каждая страна может придерживаться либо политики свободной торговли без тарифов и квот, либо политики протекционизма, отличающейся большими квотами на импорт товаров и услуг. Выигрышами являются реальные доходы каждой из стран.

а) Составьте перечень четырех результатов, а также рассчитайте национальный доход каждого региона и мировой доход. . . .

б) Покажите, каким образом страны, действуя некооперативно (без заключения соглашений и осуществляя действия, продиктованные только собственными национальными интересами), будут вести торговую войну и окажутся в равновесии по Нэшу в ячейке D. Каково будет влияние торговой войны на мировой доход?

в) Какое воздействие на мировой доход окажет заключение торгового соглашения, в соответствии с которым устранятся все торговые ограничения и торговля станет свободной?

г) Существует ли стимул для каждой из стран к «об-ману» после подписания торгового соглашения? Что произойдет, если обман приведет к ответной реакции и введению высоких тарифов?

10. Время от времени спекулянты перестают наблюдать за «фундаментальными значениями» (типа объемов выпуска, инвестиций в основной капитал и т.д. — Прим. пер.) и начинают реагировать в основном на слухи, надежды и страхи. Нередко спекулянты оказываются в ловушке массового психоза, как это имело место при необъяснимой моде на средневековые деревенские домики; при «тюльпаномании» в Нидерландах, поднявшей цену одной луковицы выше цены за дом; при ситуации «Пузыря Южного моря» (South Sea Bubble), когда компании продавали по баснословно низким ценам акции тех предприятий, выгоды от деятельности которых якобы «никогда позже не проявятся». С экономической точки зрения, такие дестабилизирующие эпизоды неэффективны. Объясните, почему такие действия «переме-щают» потребление из ситуации «со страховкой» в ситуацию «без страховки», представленные на рис. 11-3, и приводят к уменьшению степени экономического благосостояния.

11. Задача на страхование. Проанализируйте проблему принятия решения потребителем по поводу того, совершать или не совершать покупку страховки от пожара; данная проблема иллюстрирована на рис. 11-3. Начерченные там кривые DD описывают предельную полезность пользования жильем («услуг жилья»); она в каждой ситуации является одинаковой. Домашнее хозяйство потребляет 6 единиц этих «услуг» при отсутствии страховки и пожара; в то же время, пожар уменьшает потребление на 5 единиц. При условии, что вероятность пожара равна одной пятой, рассчитайте ожидаемую полезность при отсутствии страхования, которая равна произведению вероятности возникновения каждой ситуации (наличие или отсутствие пожара) и полезности этой ситуации (изображенной областью под кривой DD для соответствующего уровня потребления). Объясните, почему рис. 11-3 (и) описывает случай, характеризующийся отсутствием страхования. Теперь сделайте допущение, что домохозяйство может купить страховку, полностью защищающую его от последствий пожара. Иными словами, оно заключает безопасное пари, поскольку страховая премия равна математическому ожиданию потери. Объясните, почему рис. 11-3(6) описывает случай, характеризующийся наличием страхования. Наконец, покажите, что темная область в крайней правой части этого рисунка измеряет выигрыш в ожидаемой полезности.

Рис. 11-9. Страны получают выгоды от торговли и несут потери от торговой войны

Япония и Соединенные Штаты могут посредством кооперации (заключения соглашения) прийти к равновесию в точке А, в которой они устраняют все тарифы и квоты и извлекают выгоды из свободной торговли. Однако каждая их этих стран может подвергнуться искушению «обмана» посредством введения торговых ограничений на импорт; эти ограничения увеличат доход данной страны и уменьшат мировой доход, что отображается движением к ячейке В или С. Ответная протекционистская реакция другой страны приводит к наихудшей ситуации, показанной в ячейке D