Целью и теоретических, и эмпирических исследований является изучение степени, в которой регулирование способно достичь целей, ради которых оно осуществляется.

Стивен Брейер и Пол МакЭйвой, «Регулирование и дерегулирование»

Правительства стран с рыночной экономикой, стремясь заставить частный сектор работать эффективно, в основном полагаются на силы соперничества и конкуренции своеобразное воплощение метода кнута и пряника, где роль кнута выполняет банкротство, а роль пряникаприбыль. И все же, даже когда решения о размещении ресурсов принимаются частным сектором, правительство ведет себя как сторожевая собака для того, чтобы предотвратить проявления рыночной силы (власти). Как только 4>ирмы почувствуют свою силу на рынке, они могут поднять цены выше конкурентного уровня, на котором цена равна предельным затратам. Высокие цены не только повышают прибыль, получаемую фирмами, но и существенно понижают уровень выпуска, в результате чего он становится ниже эффективного. Население современных демократических государств требует от правительства ограничения злоупотреблений рыночной силой (властью).

Более того, правительство взяло на себя обязательство способствовать борьбе с целым рядом существенных несостоятельностей рынка, когда люди не располагают информацией или возможностью выступить в свою защиту. Так, правительство регулярно устанавливает минимальные стандарты безопасности труда, заставляет фармацевтические компании доказывать эффективность и безопасность новых лекарств и следит за безопасностью авиалиний. Кроме того, правительство регулирует деятельность банков и компаний кабельного телевидения, стараясь защитить потребителей от лживой рекламы и финансовых искажений, а также осуществляет экономический контроль использования земли.

Каким образом правительство может справиться с несостоятельностями рынка и злоупотреблениями монопольной властью, не затрагивая преимуществ свободной рыночной конкуренции и соперничества? Этот вопрос является трудной дилеммой. Иногда общественные интересы лишь в небольшой степени затрагивают регулирование; в других ситуациях экономическое регулирование создает больше проблем, чем решает, и правительству рекомендуется прекратить регулирующие действия в отношении данного сектора экономики. Кроме того, правительство старается способствовать развитию конкуренции и предотвратить злоупотребление монопольной властью, налагая запрет на определенные антиконкурентные действия; эта сфера деятельности правительства, называемая антимонопольной политикой, обсуждается во второй части данной главы.

А. РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

История регулирования американской промышленности насчитывает уже более ста лет и восходит к образованию Комитета по межштатному транспорту и торговле (ICC) в 1887 г. ICC был создан как для предотвращения ценовых войн и обеспечения услугами небольших городов, так и для контроля монополий. Позднее федеральное регулирование распространилось на банки в 1913 г., на электричество в 1920 г., и на коммуникации, рынки ценных бумаг, труд, грузовые перевозки и авиалинии в течение 1930-х гг. В течение последних нескольких лет под крыло правительственного регулирования попали новые отрасли производства, например, кабельное телевидение.

Два способа регулирования

Стараясь контролировать экономику, правительство может использовать рыночные стимулы или приказы. Исторически основной формой регулирования является прямой подход, при котором правительство выпускает командно-контролирующие приказы (сот-mand-and-control orders). В рамках данного подхода правительство, с помощью регулирующих мер, управляет людьми, поощряя или удерживая их от определенных видов экономической деятельности. Например, правительство могло бы заставить людей вымостить участки дорог перед своими домами, и тем самым улучшить состояние этих дорог. Сегодня правительство заставляет фирмы платить, по крайней мере, минимальную заработную плату работникам, следить за соответствием выбросов в окружающую среду стандартам и осуществлять тщательное тестирование новых лекарств.

Совсем недавно экономисты способствовали тому, чтобы убедить правительство попытаться использовать новую форму регулирования, называемую рыночными стимулами. Прекрасным примером рыночного стимула является Закон о чистоте воздуха, выпущенный в 1990 г., который обсуждается в следующей главе. Согласно данному закону, рынки обязаны покупать и продавать «обмениваемые разрешения на эмиссию», то есть, в сущности, лицензии на загрязнение окружающей среды. Такое использование рыночных факторов, возможно, будет способствовать более эффективному достижению целей регулирования, чем методы командного контроля.

Регулирование состоит из государственных правил или законов, выпущенных для контроля ценовых, сбытовых или производственных решений, принимаемых фирмами.

Обычно разделяют две формы регулирования. Экономическое регулирование относится к контролю цен, условий входа и выхода с рынка, стандартов качества продукции определенных отраслей. Примерами экономического регулирования являются регулирование коммунальных услуг (телефонных переговоров, электричества, природного газа и воды), а также других производств (транспорта, радио и телевидения). Финансовый рынок находится под жестким контролем с 1930-х гг. Существуют жесткие правила, устанавливающие, что можно и чего нельзя делать банкам, брокерским фирмам и страховым компаниям.

Кроме того, существует более новая форма регулирования, известная как социальное регулирование, используемое для защиты окружающей среды, а также здоровья и безопасности рабочих и потребителей. Пра-вила социального регулирования составлены с целью корректировки разнообразных побочных эффектов, причиной возникновения которых служит экономическая деятельность. Примерами социального регулирования служат программы очистки воздуха и воды, обеспечение безопасности атомных станций, лекарств или машин. В следующей главе мы уделим особое внимание охране окружающей среды, так как этот вопрос является чрезвычайно важным.

Зачем регулировать производственную деятельность?

Регулирование ограничивает рыночную силу предприятий. Почему правительство может осуществлять регулирование даже на земле свободного предпринимательства? Оно регулирует деятельность предприятий для того, чтобы избежать возникновения монополий и олигополии. Регулирование также является оправданным, когда имеют место значительные информационные несостоятельности или побочные эффекты. Кроме того, регулирование промышленности иногда происходит как следствие проведения в жизнь политики заинтересованных групп, когда регулирующий орган оказывается «захваченным» и начинает защищать производителей, а не потребителей.

Сдерживание рыночной силы

Традиционный экономический взгляд на регулирование нормативен: регулирующие меры должны быть предприняты для исправления основных несостоятель-ностей рынка. Точнее, правительство должно регулировать деятельность отрасли, в которой слишком мало фирм для того, чтобы обеспечить интенсивную конкуренцию. В частности, регулирующая роль правительства важна в случае возникновения естественной монополии, особенно там, где речь идет о предметах первой необходимости, характеризующихся низкой эластичностью спроса по цене.

Важным примером естественной монополии является распределение воды в городах. Затраты на сбор воды, строительство водо-распределяющей системы и обеспечение водой каждого дома настолько велики, что существование нескольких фирм, занимающихся распределением воды, было бы экономически не оправдано. Таким образом, здесь мы имеем дело с естественной монополией. Иногда услуги по обеспечению водой осуществляются правительством; чаще этим занимается компания, деятельность которой регулируется.

Другой тип естественной монополии может возникнуть, когда отрасль обладает экономией от разнообразия, имеющей место тогда, когда производство различных продуктов будет более эффективным, если им будут заниматься несколько фирм вместе, а не по отдельности. Например, существует экономия от разнообразия в фирмах, поставляющих транспортные средства, компания, производящая автомобили и автофургоны имеет преимущество по затратам, приступая к производству автобусов и танков. Почему? Потому что специальные знания и оборудование разделены между различными продуктами. Такие фирмы обладают экономией от разнообразия при производстве наземных транспортных средств.

Из нашей дискуссии по вопросу снижающихся затрат в гл.7 мы знаем, что всеобъемлющая экономия от масштаба несовместима с совершенной конкуренцией; при экономии от масштаба мы будем иметь дело с олигополией или монополией. Однако в данном случае вопрос стоит еще более остро: Когда экономия от масштаба или от разнообразия настолько сильна, что делает возможным существование лишь одной фирмы, мы имеем дело с естественной монополией.

Зачем государство регулирует деятельность естественных монополий? Это необходимо, так как естественный монополист, имеющий огромное преимущество по затратам перед потенциальными конкурентами и сталкивающийся с неэластичным по цене спросом, может резко повысить цены, что позволит ему получить огромную монопольную прибыль и породит значительную экономическую неэффективность. В последние годы компании кабельного телевидения использовали свою монополию на обеспечение трансляции многочисленных каналов с высококачественным изображением, резко подняв цены. Это побудило Конгресс и правительства многих штатов ввести законодательное регулирование цен, назначаемых компаниями.

Раньше сомнительным аргументом в пользу регулирования служило мнение о том, что оно необходимо для предотвращения жестокой конкуренции. Благодаря этому доводу осуществлялся контроль над железными дорогами, грузовыми и автобусными перевозками, авиалиниями, а также регулировался уровень сельскохозяйственного производства. Однако экономисты не слишком жалуют этот аргумент. В конце концов, конкуренция с возрастающей эффективностью и низкими ценами это именно то, для чего создана эффективная рыночная система.

Исправление информационной несостоятельности

Другая причина необходимости регулирования состоит в том, что потребители обладают неадекватной информацией о продуктах. Например, тестирование фармацевтических препаратов является дорогим и сложным процессом. Правительство регулирует продажу лекарств, вводя правило, согласно которому разрешена продажа только тех лекарств, относительно которых доказано, что они «безопасны и эффективны». Правительство также запрещает лживую и вводящую в заблуждение рекламу. В обоих случаях правительство старается исправить несостоятельность рынка в эффективном обеспечении информацией.

Регулирование финансовой сферы также служит для увеличения предложения информации таким образом, чтобы рынки могли работать более эффективно. Например, управляющие компанией должны публично объявлять о покупке или продаже ее акций. Это необходимо для того, чтобы они не могли пользоваться преимуществами «внутренней информации» во вред малым инвесторам. Сходным образом, когда компания «идет в массы» или продает акции в первый раз, она должна выпустить большое количество документов относительно ее текущего финансового положения и будущих перспектив.

Регулирование безопасности рабочего места также помогает справиться с недостатком информации. Вспомните (из гл. 13) о теории компенсирующей разницы, в которой утверждается, что за вредные работы должны платиться дополнительные премии. Проблема в том, что многие вредные факторы не являются очевидными, а обнародование проблем, существующих на рабочих местах, отнюдь не в интересах компании. По этой причине для правительства эффективным выходом может служить установление минимальных стандартов безопасности, с тем, чтобы отдельный рабочий не был вынужден проводить дорогостоящее исследование отчетов о безопасности в каждой компании, где он собирается работать.

Борьба с побочными эффектами

Государственное регулирование оправдано, когда имеют место побочные эффекты. Прекрасным примером регулирования этого типа являются меры по борьбе с выбросами в окружающую среду. Но существует также множество других случаев. Один из них локальное зонирующее регулирование, налагающее ограничения в способах использования земли землевладельцами. Большинство зонирующих мер предназначены для определения того, как можно использовать данный участок земли для строительства дома, магазина, производства и насколько большим может быть строение.

Каковы причины зонирующего регулирования? Например, разрешая размещение свалки в тихом жилом квартале, правительство спровоцирует возникновение побочных эффектов, которые нанесут вред всем жителям квартала и их соседям. Или, строительство 50-ти этажного делового центра по соседству с кварталом 2-х этажных жилых домов может привести к тому, что местная транспортная сеть не будет справляться с потоком пассажиров, который приведет к переполнению местного транспорта и уменьшению доступности других услуг в этом микрорайоне.

Экономический эффект зонирования может быть огромным. То, что на участке земли можно построить 50-ти, а не только 2-х этажное здание, может значительно повлиять на ценность земли. Именно поэтому зонирование является, возможно, самым важным типом регулирования, осуществляемым местными властями.

Теория регулирования с точки зрения заинтересованных групп

До сих пор мы рассматривали нормативное оправдание государственного регулирования. Однако мнение некоторых экономистов по поводу причин, по которым правительство осуществляет регулирование, более скептично. Они утверждают следующее: многие меры по регулированию приводят к тому, что вход в регулируемую отрасль оказывается затрудненным или ограниченным, что в результате приводит к росту цен и прибыли для компаний, работающих в данной отрасли*. Следовательно, регулируемая отрасль может даже лоббировать продолжение регулирования для того, чтобы «не впускать» конкурентов и сохранять высокую прибыль.

В действительности, экономисты говорят: «Вы заявляете, что регулирование осуществляется в интересах потребителей и работников. Не верьте этому. Скорее цель регулирования состоит в повышении доходов производителей посредством ограничения входа и предотвращения конкуренции в регулируемой отрасли. Любые выгоды, получаемые потребителями или работниками, случайны».

История показывает, что данное утверждение недалеко от истины. Например, бесчисленные экономические исследования регулирования продемонстрировали, что оно часто приводит к завышению цен. В течение многих лет грузовые компании и авиалинии должны были получать разрешение для того, чтобы снизить цены или вступить на новый рынок. Другие способы регулирования также ограничивают конкуренцию. Например, существование высоких стандартов для новых лекарств означает, что процесс получения разрешения на их производство будет долгим и дорогим. Это приводит к тому, что многие небольшие компании не могут позволить себе проводить многолетние тесты, которые требуются для проверки нового лекарства.

Наиболее свежий пример программы регулирования, приносящей выгоду производителям за счет потребителей, касается рынка сбережений и кредитов. Федеральная программа страхования вкладов была разработана в 1930-е гг. для того, чтобы способствовать сохранению тайны вкладов и предотвратить случаи банковской паники. Однако в начале 1980-х гг. стало ясно, что данная программа была разработана недостаточно тщательно. Программа обеспечивала государственную защиту вклада в банке, не давая га

рантий того, что банки будут благоразумно использовать застрахованные вклады. В результате многие банки устанавливали высокие процентные ставки для того, чтобы привлечь вкладчиков, а затем использовали деньги для предоставления рискованных кредитов и инвестиций и выплаты высокой заработной платы управляющим. Когда такой банк оказывался банкротом, государство было вынуждено платить по счетам;

потери от этого составляли сотни миллиардов долларов. Благодаря интенсивному лоббированию и щедрому финансированию предвыборных компаний, принятие мер по прекращению этой разорительной практики откладывалось долгие годы, пока в 1989 г. Конгресс не выпустил постановление о сдерживании злоупотреблений в данной области. Кто получил самую значительную выгоду от коррумпированного режима регулирования в банковской сфере?В основном банкиры, банки и акционеры банков. Кто понес потери? Налогоплательщики.

Регулирование естественной монополии в сфере коммунального обслуживания

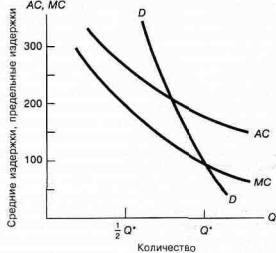

Веский экономический аргумент в пользу осуществления регулирования состоит в том, что необходимо контролировать монопольное ценообразование, проводимое естественными монополистами. Давайте детально рассмотрим, как можно регулировать чрезмерно высокие цены монополистов. Вспомним, что естественная монополия представляет собой отрасль, в которой наиболее эффективный способ организации производства заключается в функционировании единственной фирмы. На рис. 18-1 показано, как в случае естественной монополии выглядят кривые AC, MC и кривая отраслевого спроса. Обратите внимание, что кривая отраслевого спроса (DD) пересекается с кривой MC там, где кривая АС имеет отрицательный наклон. Если бы две фирмы занимались производством одного продукта в данной отрасли, кривая средних издержек этих двух фирм лежала бы гораздо выше, чем для одной.

Предположим, что законодательная власть принимает решение об использовании регулирования коммунальных служб в конкретной отрасли. Как его можно осуществить? Сперва образуется комиссия по вопросам деятельности коммунальных служб для наблюдения за ценами, объемом услуг, входом и выходом данной отрасли. Наиболее важным аспектом является ценообразование в монопольной фирме.

Первые работы в данном направлении были сделаны Джорджем Стиглером (George Stigley) из Чикагского университета, получившего за эту и другие работы Нобелевскую премию. Джеймс Бьюкенен (James Buchanan) был награжден Нобелевской премией по экономике в 1986 г. за исследования в области экономической теории общественного выбора в отношении регулирования, налогообложения, расходов и др. Чикагская школа, с ее мнением о том, что вмешательство государства в экономику часто приносит больше вреда, чем пользы, является очень влиятельной.

Рис. 18-1. Кривые издержек для естественной монополии

Для естественного монополиста кривая АС продолжает снижаться в точке, где она пересекается с отраслевой кривой DD. Таким образом, для обеспечения эффективности производства требуется, чтобы выпуск производился единственной фирмой. (Можете ли вы оценить, пользуясь данным графиком, насколько дороже был бы Q*, если бы он производился двумя фирмами, причем на долю каждой приходилось бы по 1/2 Q*?)

Традиционно в регулируемой фирме устанавливается ценообразование на основе средних издержек. Например, предприятие, обеспечивающее потребителей электроэнергией, должно все свои издержки (и постоянные и переменные) распределить среди всех единиц продаваемой продукции (скажем, электроэнергии и пара). В этом случае на каждый класс потребителей будут приходиться полностью распределенные средние издержки данного рода услуг.

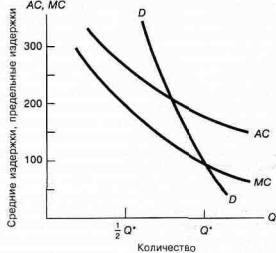

Рис. 18-2 иллюстрирует регулирование коммунальных служб. Точка М (соответствующая выпуску qm) представляет нерегулируемый максимизирующий прибыль выпуск фирмы-монополиста, рассмотренной нами в гл.9. Здесь мы имеем дело с высокой ценой, небольшим количеством продукта и значительной прибылью (показана закрашенной областью на рис. 18-2).

В условиях традиционного регулирования монополист может назначать цену, которая будет лишь покрывать средние затраты. В этом случае фирма установит цену на пересечении кривых DD и АС. Следовательно, равновесие находится в точке R, при уровне выпуска qr.

Насколько хорошо это решение? С экономической точки зрения, это является усовершенствованием, по сравнению с нерегулируемой монополией. Во-первых, владельцы монополии, предположительно, ничем не лучше потребителей. Поэтому нет причины позволять им наживаться за счет последних. Снижая прибыль монополистов, мы можем достичь того, что большинство людей почувствуют: доход распределяется более равномерно. (Однако помните, что это заключение делается с помощью ценностей суждений, находящихся за рамками технической экономической теории.)

Во-вторых, заставляя монополиста снижать цену с Рм до pr, регулирующие органы уменьшают расхождение между ценой и предельными затратами. Это считается улучшением, так как увеличение выпуска приводит к превышению прироста выгод потребителей (в единицах предельной полезности) над приростом затрат общества. Лишь когда цена равна предельным затратам во всех секторах, общество использует свои ресурсы наиболее эффективно.

Идеальное регулирование ценообразования. Если Р=МС является настолько хорошим соотношением, то почему бы регулирующим органам не заставить монополистов снизить цены настолько, чтобы они сравнялись с предельными издержками в точке пересечения кривых DD и МС (точка I)?

Действительно Р=МС, или ценообразование на основе предельных издержек, является идеальной целью экономической эффективности. Однако на пути достижения этого равенства встают серьезные практические препятствия: если фирма с уменьшающимися средними затратами устанавливает цену, равную предельным затратам, она будет постоянно нести потери. Причина этого заключается в том, что если АС имеет отрицательный наклон, то МС<АС, так что если Р=МС, то это вызовет ситуацию Р<АС. Когда цена (или средняя выручка) меньше средних издержек, фирма будет терять деньги. Для того, чтобы наглядно представить себе это, обратите внимание наточку идеального решения (точка I на рис. 18-2). В данной точке цена равна предельным затратам, однако МС меньше средних затрат. Когда средние издержки больше, чем цена, фирма теряет деньги. Так как фирма не сможет долго существовать, терпя убытки, а правительство с неохотой субсидирует монополии, идеальное решение в регулировании вряд ли достижимо.

В рамках альтернативного подхода ценообразование основано на двухчастных тарифах. Фирма назначает фиксированную плату (скажем, несколько долларов в месяц) для того, чтобы покрыть постоянные издержки, а затем добавляет переменные затраты (за телефонный звонок, единицу электроэнергии и т.д.) для покрытия предельных издержек. Данный подход гораздо ближе к идеальному ценообразованию на основе предельных издержек, чем традиционное ценообразование на основе средних издержек.

Рис. 18-2. Идеальное и практическое регулирование монополий

Максимизирующее прибыль равновесие для нерегулируемой монополии располагается в точке М, прямо над пересечением прямых MR и МС, причем цена находится выше МС.

Комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб обычно требуют, чтобы цены были равны средним издержкам в точке R, где кривая спроса пересекается с кривой долгосрочных средних издержек. Это позволяет предотвратить чрезмерно высокие прибыли и снижает цены до уровня, более близкого к предельным издержкам. В идеале цены должны быть снижены до уровня I, где цена равна МС и, следовательно, предельные общественные издержки и предельная выгода являются относительно сбалансированными. В точке I не существует потерь эффективности от того, что цена превышает предельные затраты

Пример: удивительная ситуация с кабельным телевидением. Является ли кабельное телевидение естественной монополией или нет? Проведение проводов для кабельного телевидения в городе определенно имеет большую экономию от масштаба. Как только компания кабельного телевидения обеспечила проводкой один дом в квартале, подключение других домов обходится гораздо дешевле. По этой причине в большинстве мест, как правило, существует лишь одна фирма кабельного телевидения, равно как и одна компания-производитель электроэнергии и одна газораспределительная компания. Однако, в то время как у потребителей нет выбора в использовании электричества или газа, они имеют возможность выбирать среди альтернатив кабельному телевидению в виде одного или нескольких телевизионных каналов. Типичный житель Нью-Йорка может подключиться к 10-ти телевизионным каналам. По этой причине многие экономисты считают, что кабельное телевидение не является естественной монополией.

Однако Конгресс пришел к иному выводу, когда в 1992 г. выпустил Закон о конкуренции и защите потребителей в сфере кабельного телевидения. Этот закон устанавливал дополнительные регулирующие меры для компаний кабельного телевидения, включая регулирование цен. Почему Конгресс предпринял подобное действие? Основной причиной послужило то, что цены на кабельное телевидение росли чрезвычайно быстро. За период с 1987 по 1992 гг. они выросли почти на 50%, что было гораздо выше уровня среднего роста цен. Для сторонников регулирования рост цен послужил доказательством первой степени (prima facie) о том, что компании кабельного телевидения использовали свою монополию на трансляцию МТV и других программ, передающихся только по кабелю. После выхода закона критики утверждали, что компании кабельного телевидения уклоняются от его выполнения и снова повышают цены. Противники регулирования сказали, обращаясь к Конгрессу: «Поймете ли вы когда-нибудь, что контроль над ценами не имеет смысла?»

Издержки регулирования

Экономисты изучают эффект регулирования для того, чтобы взвесить затраты, связанные с ним, и выгоду, полученную с его помощью. Результаты последнего исследования показаны в табл. 18-1. Регулирование связано как с выгодами или с потерями, относящимися к эффективности (которые имеют место, например, при снижении неэффективно высокого уровня производственных выбросов), так и с перераспределе

Таблица 18-1. Регулирование влияет на эффективность и перераспределяет доход

|

Последствия регулирования, 1988* |

||||

|

Выигрыши и потери в эффективности |

||||

|

Область экономического регулирования |

Выгоды (млрд. долл.) |

Затраты (млрд. долл.) |

Чистые выгоды (млрд. долл.) |

Перераспределение дохода (млрд. долл.) |

|

Экономическое регулирование: |

|

|

|

|

|

Телекоммуникации |

0,0 |

14,1 |

-14,1 |

42,3 |

|

Сельское хозяйство |

0,0 |

6,7 |

-6,7 |

18,4 |

|

Авиалинии |

0,0 |

3,8 |

-3,8 |

7,7 |

|

Железные дороги |

0,0 |

2,3 |

- 2,3 |

6,8 |

|

Молочная промышленность |

0,0 |

0,7 |

-0,7 |

2,2 |

|

Газовая промышленность |

0,0 |

0,3 |

-0,3 |

5,0 |

|

Кредитование |

0,0 |

0,3 |

-0,3 |

0,8 |

|

Баржевые перевозки |

0,0 |

0,3 |

-0,3 |

0,8 |

|

Закон Девиса-Бэкона |

0,0 |

0,2 |

-0,2 |

0,5 |

|

Океан |

0,0 |

0,1 |

-0,1 |

0,2 |

|

Почтовые услуги |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

8,0 |

|

Социальное регулирование: |

||||

|

Окружающая среда |

58,4 |

66,5 |

-8,1 |

ни |

|

Атомная энергия |

ни |

6,5 |

ни |

ни |

|

Профессиональная безопасность |

0,0 |

8,8 |

- 8,8 |

ни |

|

Безопасность дорог |

35,6 |

7,7 |

27,9 |

Ни |

|

фармацевтика |

ни |

2,3 |

ни |

ни |

|

Равные возможности |

ни |

0,9 |

ни |

ни |

|

Потребительские товары |

ни |

0,03 |

ни |

ни |

|

Другое: |

||||

|

Международная торговля |

0,0 |

17,3 |

- 17,3 |

98,1 |

|

Всего,

все меры по

регулированию

и торговле:

Млрд. долл. |

94 | 139 | - 35 | 191 |

| В процентах от валового внутреннего продукта | 2,1 | 3,2 | -0,8 | 4,4 |

* Все оценки сделаны на 1988 г; ни = нет информации

Обратите внимание, что оценки, по которым информация отсутствует, считаются равными нулю.-Вероятно, что. за счет этого выгода окажется несколько преуменьшенной, а перераспределение дохода недооцененным.

Исследование последствий экономического и социального регулирования показывает, что экономическое регулирование приносит незначительную выгоду, является причиной значительных потерь эффективности и перераспределяет доход. Социальное регулирование порождает выгоду, хотя ее часто бывает довольно трудно измерить. (Источник: Robert W. Hahn and John A.Hird, «The Costs and Benefits of Regulation: Review and Synthesis», Yale Journal on Regulation, vol.8, 1991, pp. 233-287. Там, где приведен ряд оценок, взяты средние значения.)

нием дохода (например, когда высокие цены на грузовые перевозки перераспределяют доход от потребителей к транспортной компании). Большинство исследований показывают, что главным результатом экономического регулирования являются потеря эффективности и значительное перераспределение дохода. История социального регулирования демонстрирует множество примеров разного рода. В одних случаях оно приносило много пользы, в других большие потери. Затраты на социальное и экономическое регулирование (включая ограничения международной торговли) составляли, по оценкам, около 3,3% чистого внутреннего продукта в 1988 г.

Движение дерегулирования

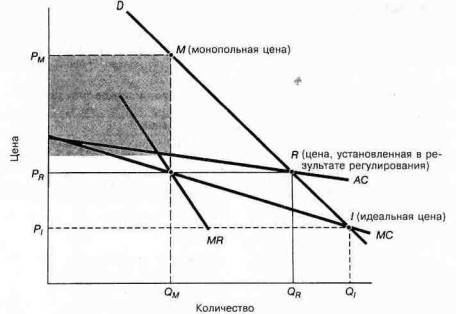

За последние два десятка лет многие экономисты отмечают, что процесс регулирования на самом деле скорее создает монопольную власть, чем уменьшает ее. Эта мысль частично основана на концепции регулирования с точки зрения заинтересованных групп, проанализированной выше. Кроме того, обозреватели отмечают, что экономическое регулирование выходит далеко за рамки сферы естественных монополий. К середине 1970-х гг. регулирование распространялось на железные дороги, грузовые и автобусные перевозки, авиалинии, радио и телевидение, добычу нефти и газа, а также практически на все финансовые рынки. Как видно на рис. 18-3, многие из этих отраслей были ближе к со вершенной конкуренции, чем к естественной монополии.

Рис. 18-3. Степень естественной монополии в различных отраслях

На данном рисунке показано, в какой степени некоторые регулируемые и нерегулируемые отрасли близки к естественной монополии или совершенной конкуренции. В случае отраслей, близких к тому, чтобы называться совершенно конкурентными, минимальный эффективный масштаб фирмы очень мал по сравнению с рынком, а в случае отраслей, близких к естественной монополии, средние затраты являются резко убывающими при данном уровне общего выпуска рынка. Сельское хозяйство и добывающая промышленность являются в достаточной степени конкурентными отраслями, а такие местные коммунальные службы как телефонные станции и производители электроэнергии близки к естественной монополии. Звездочкой (*) обозначены производства, которые исторически находились под жестким контролем государства

С 1975 г. федеральное правительство частично или полностью прекратило регулирование многих отраслей народного хозяйства, таких как: производство и продажу бензина, грузовые перевозки, железнодорожный транспорт, операции на фондовом рынке, между-городнюю телефонную службу, банки и распределение природного газа. Все эти отрасли обладают структурными характеристиками, благоприятствующими конкуренции, так как их рынки являются достаточно большими по отношению к эффективному размеру отдельных фирм.

Прекрасный пример дилеммы дерегулирования являют собой авиалинии. Со времени своего появления в 1930-х гг. Совет гражданской аэронавтики (CAB) занимался тем, что ограничивал конкуренцию. В период с 1938 по 1978 гг. ни одна новая авиакомпания не имела возможности вступить на рынок межштатовских авиалиний. Когда было предложено введение новых низко-затратных и малокомфортабельных авиаперевозок, CAB отверг это предложение. CAB был создан для того, чтобы (согласно подходу с точки зрения заинтересованных групп) поддерживать авиалинии, а не мешать их развитию.

В 1977 президент Картер назначил председателем CAB Альфреда Кана.Кан, выдающийся экономист и противник регулирования, способствовал большей конкуренции, упростив вход на рынок и повысив гибкость цен. Вскоре после этого Конгресс выпустил законодательный акт, разрешающий свободный вход и выход с рынка всех внутренних авиалиний. Цены могли быть любымикакие смог бы выдержать рынок,

Альфред Кан (Alfred Kahn) был пионером экономики регулирования, способствовавший переделке нашего мира за короткий срок своей государственной службы. Ранние работы Кана посвящены исследованию истории государственного регулирования и его воздействию на отрасли экономики. Кан поступил на службу в CAB и, используя свой дар убеждения, способствовал ослаблению регулирующих ограничений авиаперевозок. В течение 4-х лет эта отрасль стала известной благодаря энергичной и инновативной конкуренции. Позднее, уже в качестве главного специалиста по борьбе с инфляцией в администрации президента Картера, Кан предпринял меры по ослаблению регулирования грузовых перевозок.

Кан знаменит как благодаря своей мудрости, так и своему остроумию. Однажды он признался группе управляющих авиалиниями, что он совершенно не разбирается в предмете, и что для него самолет это просто предельные затраты с крыльями. В другой раз Кан предсказал, что без введения эффективной антиинфляционной политики, экономика вскоре окажется в глубокой рецессии. Однако, так как чиновников из Белого Дома раздражали слова, которые он выбирал, он называл кризис «бананом» и говорил о необходимости «бананов» для борьбы с инфляцией.

Многих беспокоит, что за отменой регулирования последуют массовые увольнения и недостаток услуг. Однако после 15-ти лет работы без регулирования на авиалиниях работают на 65% больше людей и они обслуживают на 70% больше пассажиров. Исследования свидетельствуют, что (с поправкой на инфляцию) средние цены на авиаперевозки резко снизились за эти годы, что степень использования самолетов повысилась, и что авиалинии стали использовать огромное количество нововведений в своей стратегии ценообразования. Конкуренция стала настолько интенсивной, что в данной отрасли за последние десять лет прибыльность была очень низкой, а банкротства стали обычным явлением. Новые авиалинии, например. Юго-западные Авиалинии, занимают место старых обанкротившихся авиакомпаний. По всем показателям данная отрасл^ после прекращения регулирования стала функционировать более эффективно.

Сходные процессы протекали в нефтяной промышленности после отмены регулирования в феврале 1981 г. Нефтяные компании начали вводить новые формы маркетинга для того, чтобы бороться за сокращающийся рынок бензина. Многие компании расширяли самообслуживание и вводили в пользование электронные высокоскоростные насосы. Эти нововведения привели к тому, что разница в цене между неочищенной нефтью и бензином после отмены регулирования резко сократилась. Вместо того, чтобы обманывать потребителей, нефтяные компании конкурировали друг с другом.

Б. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

А теперь мы детально рассмотрим одну из старейших и наиболее важных форм государственного контроля над бизнесом антимонопольную политику. Это раздел регулирования, который действует в направлении приближения рынка к идеалу совершенной конкуренции.

Обзор несовершенной конкуренции

В главах 9 и 10 мы обсуждали способы, с помощью которых фирмы назначают цены и определяют объем продаваемого товара в условиях несовершенной конкуренции. Этот раздел мы начнем с обзора главных элементов экономической теории, относящихся к государственной антимонопольной политике.

Несовершенно-конкурентные фирмы являются неэффективными, так как цены, которые они устанавливают, превышают предельные издержки. В условиях существования монополии или олигополии потребители приобретают меньше товаров, чем могли бы купить в условиях эффективного предложения.

Многие отрасли обладают технологиями, обеспечивающими значительную экономию от масштаба. Маловероятно, что выпуск подобных отраслей мог бы быть произведен совершенно- конкурентными фирмами, так как в этом случае фирмы были бы неэффективно малы. В редких случаях существует ситуация, когда объем продукции данной отрасли может быть эффективно производим одной фирмой; мы называем этот случай «естественной монополией».

В длительном периоде прогресс экономики обусловлен технологическими изменениями. Согласно шумпетерианской гипотезе, именно крупные фирмы, обладающие значительной рыночной силой, вводят большое количество изобретений и технологических изменений. Государственная политика должна проводиться особенно осторожно в отношении нововведений, чтобы не нанести вред стимулам к их воплощению.

Основные злоупотребления на рынке либо завышенные цены, либо плохое качество продукта имеют место, когда отрасль является неэффективно монополизированной. Экономисты часто называют отрасль монополистической, когда одна из фирм или группа фирм производят более одной трети выпуска данной отрасли.

Правительство взяло на себя ответственность по предотвращению появления монополий и регулированию их деятельности, если их существование неизбежно. Антимонопольная политика призвана предотвращать монопольные или антиконкурентные злоупотребления; экономическое регулирование используется для контроля за использованием монопольной власти естественными монополиями.

Многие годы антимонопольная политика являлась главным оружием государства в борьбе за повышение

эффективности рынков. Государство через антимонопольную политику боролось с антиконкурентными злоупотреблениями двумя способами. Во-первых, были запрещены определенные виды поведения предприятий, например, фиксирование цен, которые сдерживали конкуренцию. Во-вторых, была ограничена деятельность некоторых рыночных структур, например, монополий, которые, по всей вероятности, ограничивали торговлю и злоупотребляли своей рыночной силой.

Рамки для антимонопольной политики были обозначены несколькими ключевыми законодательными актами и вековым опытом судебной деятельности в данном вопросе. В последние годы, под давлением экономистов, антимонопольная политика отошла от философии «большой, значит плохой» и стала ориентироваться на экономический подход. Делая акцент на присущее олигополиям соперничество, сторонники экономического подхода скептически относятся к способности правительства использовать антимонопольную политику для увеличения результативности больших предприятий в нерегулируемом мире с интенсивной иностранной конкуренцией.

Законодательные рамки

Антимонопольное законодательство подобно лесу, выросшему из горсточки семян. Положения, на которых он основан, являются настолько четкими и прямолинейными, что их можно процитировать в табл. 18-2. Поразительно, какой большой закон «вырос» из такого маленького количества слов.

Закон Шермана (1890)

Монополии долгое время были незаконными, согласно законодательству, основанному на привычных и относящихся к прошлому судебных решениях. Однако эти законы оказались неэффективными в ситуации слияний и трестов*, которые начали разрастаться в 1880-х гг. Популистские мнения привели к принятию закона Шермана в 1890 г.

Закон Шермана объявлял незаконной «монополизацию торговли» и лишал законной силы любое «соглашение или сговор, приводящие к ограничению торговли». Однако, кроме антипатии по отношению к «монополизации», ясно, что никто не имел ясного представления о том, какие действия нужно рассматривать как законные или незаконные.

Таблица 18-2. Американское антимонопольное законодательство основано на нескольких законах Антимонопольные, законы

Антимонопольный закон Шермана (1890г., исправленный)

§1. Любое соглашение, объединение в форме треста или другого юридического лица, или сговор, приводящие к ограничению торговли между несколькими штатами или с иностранными государствами, объявляется незаконным.

§2. Каждый человек, монополизирующий или пытающийся монополизировать, или тайно или явно сговаривающийся с другим человеком или людьми для того, чтобы монополизировать любую часть торговли между несколькими штатами или с иностранными государствами, будет обвинен в совершении уголовного преступления.

Антимонопольный закон Клейтона (1914 г., исправленный)

§2. Считается незаконной ... ценовая дискриминация между различными товарами одного класса и качества ... если подобная дискриминация значительно ослабляет конкуренцию или способствует созданию монополии в любом звене торговли ... при условии,

Что ничто, здесь указанное, не будет препятствовать разнице в оплате труда, которая единственная может объяснять разницу в затратах ...

§3. Что для любого человека является незаконным ... сдавать в аренду, продавать или заключать контракт ... при условии, или соглашении или понимании того, что ... арендатор или покупатель не будет использовать или вести дела ... в области действия конкурента ... если в результате ... может возникнуть монополия или уменьшится конкуренция в любом звене торговли. .

§7. Ни одна (корпорация) ... не должна приобретать ... полностью или частично другую корпорацию ... если ... в результате этого приобретения может значительно снизиться конкуренция или возникнуть монополия.

Закон о Федеральной торговой комиссии (1914 г., исправленный)

§5. Нечестные методы конкуренции , а также несправедливые или вводящие в заблуждение поступки или действия ... объявляются незаконными.

Законы Шермана, Клейтона и Закон о Федеральной торговой комиссии являются основой американского антимонопольного законодательства. Интерпретация этих актов сформировала современную антимонопольную доктрину.

* Трестом называется группа фирм, как правило, действующих в рамках одной отрасли, объединяющихся при помощи законного соглашения для того, чтобы регулировать объем производства, цены и другие характеристики деятельности отрасли.

Закон Клейтона (1914)

Закон Клейтона был принят для того, чтобы прояснить и усилить закон Шермана. В нем объявлялись незаконными «связывающие контракты» (согласно которым потребитель вынужден покупать продукт В, если он хочет продукт А); ценовая дискриминация и эксклюзивное дилерство (exclusive dealingограничительная практика организации сбыта продукции промышленной фирмы через определенные торговые предприятия Прим. пер.) также были признаны нелегальными. Закон запрещал сцепленное руководство (при котором люди могли быть директорами более чем одной фирмы в одной и той же отрасли) и слияния, сформированные приобретением обыкновенных акций конкурента. Все эти действия не были незаконны per se (сами по себе), а только тогда, когда они могли существенно уменьшить конкуренцию. Закон Клейтона делал особый акцент на профилактических мерах, а также на наказании.

Одна из важнейших составляющих закона Клейтона заключалась в том, что он обеспечивал антимонопольный иммунитет против профсоюзов.

Федеральная торговая комиссия

В 1914 г. была образована Федеральная торговая комиссия (ФТК или РТС)для того, чтобы препятствовать «нечестным методам конкуренции» и проведению антиконкурентных слияний. В 1938 г. ФТК было дано право запрещать лживую и вводящую в заблуждение рекламу. Для того, чтобы использовать данную ей власть, ФТК может проводить расследования, разбирать дела и отдавать приказы о прекращении и приостановлении деятельности компаний.

Основные проблемы антимонопольной политики:

поведение, структура и слияния

Хотя законодательные основы антимонопольной политики довольно прямолинейны, на практике не так легко решить, как их можно применить к ситуациям, возникающим в отношении структуры и поведения рынка. Действующее законодательство эволюционировало через взаимодействие экономической теории и судебной практики (прецедентного права).

Незаконное поведение

Некоторые ранние антимонопольные мероприятия касались незаконного поведения. Суд постановлял, что определенные виды тайных сговоров незаконны сами по себе; никакая защита не оправдает подобные действия. Обвиняемые не могут доказывать свою правоту, указывая на подобающие причины (такие как качество продукта) или смягчающие обстоятельства (например, низкие прибыли).

Наиболее важным классом незаконных по сути видов поведения являются соглашения, заключаемые конкурирующими фирмами с целью фиксирования цен, ограничения выпуска товара или раздела рынка. Подобные действия вызывают рост цен и снижение выпуска. Даже самые ярые противники антимонопольной политики не могут найти оправдания фиксированию цен.

Антимонопольное законодательство ограничивает также следующие формы поведения предприятия:

Поддержание розничных цен, когда производитель не позволяет розничному торговцу продавать продукт по цене ниже оговоренной.

Хищническое ценообразование, при котором фирма продает свой товар по цене, которая меньше, чем производственные затраты (обычно в качестве производственных затрат рассматривают предельные или средние переменные издержки). Довод против хищнического ценообразования состоит в том, что крупная компания может использовать свои финансовые ресурсы с целью снизить цены и убрать с дороги малых конкурентов для последующего поднятия цен. В последние годы компаниям, производящим крупные скидки на свои товары, их более мелкими конкурентами было предъявлено обвинение в хищническом ценообразовании.

Связывающие контракты, или соглашения, на основании которых фирма будет продавать продукт А только при условии, что покупатель купит продукт В.

Ценовая дискриминация, при которой фирма продает один и тот же товар различным потребителям по разным ценам ввиду причин, не связанных с затратами или конкуренцией.

Обратите внимание, что пункты данного списка относятся к поведению фирмы. Именно действия сами по себе являются незаконными, а не структура рынка, на котором они имеют место. Возможно, наиболее знаменитым примером подобного поведения является тайный сговор производителей электронного оборудования. В 1961 г. данная отрасль была «признана виновной» в заключении тайного соглашения о ценах. Директора крупнейших компаний таких как «Дженерал Электрик» (General Electric) и «Вестингауз» (Westinghouse)договорились о повышении цен. При этом они вели себя, как герои шпионского романа, назначая встречи в охотничьем домике, используя псевдонимы и совершая телефонные звонки из уличных автоматов. Хотя генеральные директора этих компаний, по видимому, не подозревали о том, что творят их вице-президенты, они оказывали на последних значительное давление по поводу увеличения объема продаж. Компании согласились выплатить компенсацию

потребителям, а некоторые директора, участвовавшие в сговоре, были приговорены к тюремному заключению за нарушение антимонопольного законодательства.

Дело производителей электрооборудования шокировало деловые круги Америки. И, хотя в последующие годы было раскрыто небольшое количество подобных злоупотреблений, проблема фиксирования цен стоит довольно остро. Ежегодно заводятся около 50 федеральных и сотни частных дел о фиксировании цен и других видах незаконного поведения.

США против колледжей и университетов. Не так

давно Министерством юстиции было проведено расследование того, как колледжи и университеты назначают стипендии за учебу. Правительство заявило, что небольшая группа университетов и колледжей договорились о том, чтобы уменьшить конкуренцию за стипендии среди лучших студентов, назначая их только по принципу финансовой необходимости и выравнивая будущие стипендии для абитуриентов, поступающих на общих основаниях. Один из подзащитных, Масса-чусетский технологический институт (МТИ или MIT), решил выступить в суде против правительства, заявив, что для организаций, не получающих прибыль, должны существовать другие стандарты, нежели для максимизирующих прибыль предприятий. МТИ одержал победу в суде, однако это дело подняло вопрос о том, каким образом антимонопольная политика и регулирование могут применяться к образовательным и другим не получающим прибыль организациям.

Структура: большой значит плохой?

Хотя фиксирование цен и другие виды незаконного поведения очень важны, наиболее заметные случаи применения антимонопольного законодательства касаются отраслевой структуры, а не поведения компаний. Это попытки разбить крупные фирмы и превентивные меры против слияния, то есть против соединения крупных компаний.

Первая волна антимонопольных действий, начавшаяся после принятия закона Шермана, была направлена на разъединение существующих монополий. В 1911 г. Верховный суд постановил, что Американская Табачная Компания (American Tobacco Company) и компания Standard Oil должны быть разбиты на несколько отдельных компаний. Вынеся приговор этим монополиям. Верховный суд сформулировал важное «правило причины»: только беспричинные ограничения торговли (слияния, соглашения и т.д.) попадают под действие закона Шермана и признаются незаконными.

Доктрина правила причины практически свела к нулю атаки антимонопольного законодательства на монополистов, образованных в результате слияния, как свидетельствует дело U.S. Steel (1920). Д ж. П. Мор

ган образовал этот гигантский синдикат с помощью слияния и на вершине своего успеха контролировал 60% рынка. Однако Верховный суд постановил, что нельзя предъявлять обвинение, ориентируясь лишь на размер компании. В то время, как и сегодня, суд обращал больше внимания на антиконкурентное поведение, а не на монопольную структуру.

Пиком антимонопольной активности стало дело компании Alcoa в 1945 г. Эта компания завладела 90% рынка алюминия с помощью методов, которые сами по себе не были незаконными. Она ввела в действие новые производственные мощности в ожидании повышения спроса на алюминий и удерживала цены на низком уровне, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов. Компания старалась удержать свое положение на рынке не совершением антиконкурентных действий, а сделав вход на рынок невыгодным. Тем не менее суд решил, что Alcoa нарушила закон Шермана, так как монопольная власть, даже приобретенная законным ' способом, может нанести вред экономике и, поэтому, должна быть пресечена. В течение этого периода суд начал обращать внимание не только на поведение фирмы на рынке, но и на рыночную структуру: монопольная власть, даже не сопровождающаяся незаконным поведением, была провозглашена незаконной.

События последних лет. За последние несколько десятков лет экономическая теория и судебная практика постепенно отошли от враждебности к монополии, столь заметной в деле Alcoa. Обзор двух недавних судебных дел поможет нам понять современный взгляд на антимонопольную политику.

Дело компании AT&T. До 1983 г. AT&T обладала почти полной монополией на телекоммуникационном рынке. В ее руках находились более 95% всех междуго-роднихи международных звонков, 85% внутренних телефонных линий. Кроме того, компания осуществляла продажу большей части телефонного оборудования внутри страны. Среди компаний, находящихся во владении AT&T их часто называли «Системой Белла» (Bell System) были Bell Telephone Labs, Western Electric Company и 23 действующие компании Bell.

Со времени изобретения телефона в 1876 г. компания, основанная Александром Грэхемом Беллом, потратила много лет на борьбу с государством в бесчисленных судебных тяжбах. Два предыдущих судебных дела против государства оказали-таки воздействие на компанию, но это воздействие было ограниченным.

В 1974 г. Министерство юстиции начало новый и более крупный процесс. Было выдвинуто обвинение, состоящее из следующих пунктов: (1) AT&T препятствовала подключению других телефонных компаний (например, MCI) к центральным телефонным станциям и (2) мешала другим производителям телефонного оборудования продавать их продукцию подписчикам

или действующим компаниям Bell. Главным экономическим и юридическим аргументом правительства был факт, что компания Bell использовала власть своей естественной регулируемой монополии на местном телефонном рынке для того, чтобы создать монополию на рынке международных и междугородних переговоров.

Защита строилась по двум направлениям. Во-первых, компания отвергла или опровергла многие обвинения. Во-вторых, она заявила, что телефонная система США является лучшей в мире именно потому, что компания Bell владеет и обслуживает большую часть телефонных линий. Развивая точку зрения, близкую к шумпетерианской гипотезе (см. гл. 10), AT&T заявила, что размер и сфера деятельности системы Bell способствовали быстрому техническому прогрессу и сделали монополию разумным и эффективным способом ведения телефонного бизнеса.

Окончание дела удивило деловой мир. Опасаясь, что дело может закончиться не в пользу компании, ее администрация заключила с правительством договор, в котором обязывалась выполнить все требования правительства, Местные телефонные компании были законным образом отделены от главной и в 1984 г. перегруппированы в семь больших телефонных холдинговых компаний. AT&T сохранила за собой обеспечение дальних переговоров. Bell Labsорганизацию исследований, a Western Electricпроизводство оборудования. Чистый эффект был такой: размер и объем продаж системы Bell уменьшились на 80%.

За разделом системы Bell последовала целая революция в области телекоммуникаций. Местные телефонные компании могут теперь покупать оборудование там, где им это удобно. Потребители свободны в своем выборе среди альтернативных станций обслуживания дальних переговоров и поставщиков оборудования. AT&T сегодня отнюдь не единственная компания, обслуживающая дальние переговоры, и на этом рынке царит интенсивная конкуренция.

Возможно, более важным фактом является взрыв развития новых технологий, наводнивших традиционный рынок телекоммуникаций. Сотовые телефонные системы разрушили естественную монополию медных проводов Александра Грэхема Белла; телефонные компании объединяют свои силы для того, чтобы проводить телевизионные сигналы в дома; линии оптического волокна начинают функционировать как проводящие пути для данных, перенося огромное количество информации внутри страны и по всему миру. Никто не может сказать, зашло бы развитие этих технологий так далеко и осуществлялось бы так быстро, если бы сис~ тема Bell не была разрушена; однако стало ясно, что монополии не являются необходимыми для быстрого технического прогресса.

Дело IBM. Вторым из крупнейших антимонопольных дед современности было дело «государство против IBM». Обвинение, предъявленное в 1969 г., гласило, что компания IBM «пыталась монополизировать и монополизировала ... производство цифровых компьюте-ров общего назначения». Правительство обвинило IBM в том, что она завладела большей частью рынка. В 1967 ^компания контролировала 76% рынка. Более того, правительство заявило, что IBM использовала разнообразные методы, чтобы предотвратить конкуренцию; эти методы включали: связанное ценообразование, чрезмерно низкие цены, ограничивающие вход в отрасль, и внедрение на рынок новых продуктов, снижавших привлекательность товаров других компаний.

IBM выступило против государства твердо и энергично. Главная линия защиты заключалась в том, что государство предъявляло обвинение в успехе, а не в антиконкурентном поведении. Основная дилемма подобных случаев была ясно сформулирована в деле Alcoa: «Успешный конкурент, вынужденный бороться за место на рынке, не должен быть наказуем, если он одерживает победу». IBM заявила, что правительство наказывает фирму, которая точно предвидела огромный потенциал компьютерной революции и овладела рынком с помощью своего «высокого мастерства, дара предвидения и усердия».

Суд тянулся бесконечно, вплоть до того момента, когда в 1982 г. Вильям Бакстер, занимавшийся антимонопольными делами в администрации президента Рейгана, решил закрыть его как «несущественное». Причиной служило то, что, в противоположность телекоммуникационной индустрии, производство компьютеров не регулировалось и в полной мере было подвержено влиянию сил рыночной конкуренции. Бакстер заявил, что данная отрасль в высшей степени конкурентна и что попытки правительства изменить структуру компьютерного рынка могут, скорее, нанести вред, чем способствовать экономической эффективности. :

Оглядываясь на прошедшие десять лет, зададим себе вопрос: что произошло с этими двумя гигантами? Интересно, что остатки системы Bell в действительности преуспели, а положение когда-то могущественной IBM на рынке резко ухудшилось. С 1983 г. цены акций IBM упали более чем на 60%, а цены на акции AT&T поднялись более чем на 150%. Некоторые специалисты по организации производства утверждают, что вынужденный раздел системы Bell мог быть в точности тем, что ей тогда требовалось, и этот раздел мог привнести больше «жизни» и конкуренции на рынок. П омилован-ная IBM сделала несколько грубых ошибок, что значительно ослабило ее силу.

Что же привело IBM к падению?По мнению одного критика, причиной было то, что «IBM боялась рисковать, обладала ментальностью государственной гражданской службы, промывала мозги своим сотрудникам, не смогла ввести новые продукты и предугады-

вать желания потребителей, а также не была способна быстро адаптировать свою рабочую силу»*. IBM пережила антимонопольную войну лишь для того, чтобы разрушиться, так как она не смогла приспособиться к изменяющейся среде рынка.

Слияния: законодательство и практика

Компании могут увеличивать свою рыночную силу, расширяясь в размерах (инвестируя свои прибыли и строя новые предприятия). Однако более легким способом увеличить свою долю рынка или просто разрастись, является слияние с другой компанией. В 1980-х гг. доля подобных слияний значительно возросла.

Горизонтальные слияния при которых соединяются компании одной отрасли запрещены законом Клейтона, если такое слияние будет способствовать снижению конкуренции на рынке. Прецедентное право и постановления Министерства юстиции от 1982 и 1984 гг. о слияниях, поясняют значение непонятного языка законодательства. Согласно этим постановлениям, отрасли подразделяются на три группы: неконцентрированные, слабо концентрированные и высоко концентрированные. Слияния в последних двух группах будут запрещаться, даже если в них участвуют фирмы, владеющие небольшой долей рынка. Например, в рамках высоко концентрированной отрасли, если фирма, контролирующая 10% рынка, соединяется с другой фирмой, владеющей 2,5% рыночного оборота или более, Министерство юстиции, по всей вероятности, запретит сделку.

Вертикальные слияния имеют место, когда соединяются две фирмы, работающие на различных стадиях одного производственного процесса. В последние годы суд строго относится к вертикальным слияниям. Опасения обусловлены тем, что если соединяются две независимые фирмы, это может уменьшить конкуренцию, так как они будут осуществлять эксклюзивное дилерство. Суд, как правило, не обращает внимания на потенциальную выгодность совместных действий в вертикальных слияниях.

В качестве части своей кампании по уменьшению государственного вмешательства в экономику, администрация президента Рейгана изменила постановления о слияниях. Новые постановления значительно снижали давление по отношению к горизонтальным и вертикальным слияниям. Многие экономисты считают, что эти перемены способствовали всплеску активности слияний и поглощений в 1980-х гг.

При третьем типе слияний, называемых конгломе-ративными слияниями, соединяются не связанные между собой компании. При конгломеративном слиянии химическая или сталелитейная фирма может приобрести нефтяную компанию. Противники конгломе

ратов указывают на два аспекта. Во-первых, они отмечают, что частично по причине слияний, концентрация активов в больших компаниях постоянно растет на протяжении этого столетия. Данные свидетельствуют о том, что доля активов 200 крупнейших американских корпораций возросла с одной трети в 1910 г. до 61% в 1984 г. Тенденция увеличения концентрации активов тревожит многих экономистов и политиков, включая Федеральную торговую комиссию, которая несколько лет назад отметила, что «гигантские корпорации в конце концов захватят страну». Экономисты указывают, однако, что рост концентрации активов не обязательно означает увеличение рыночной силы в отдельных отраслях. Доля активов может возрастать из-за того, что одна большая фирма начинает проникать на рынок других фирм. Когда компания du Pont приобрела большую нефтяную фирму Сопосо или когда производитель сигарет Philip Morris приобрел компанию General Foods, концентрация активов возросла, но также увеличилась и степень эффективности конкуренции в «затронутых» отраслях.

Второй момент, на который указывают критики конгломератов, состоит в том, что многие из этих слияний не имеют никакой экономической цели. Они являются, по мнению критиков, лишь частью директорской игры для развлечения управляющих, уставших от руководства своими сталелитейными или химическими производствами. Конечно, здесь есть доля правды:

что общего между авиапромышленностью и производством по упаковке мяса?Или у производства печатных машинок с противозачаточными средствами? Или у компьютеров с автобусными перевозками?

Конгломераты имеют своих сторонников. Некоторые экономисты считают, что в результате таких слияний привносится элемент хорошего управления в отсталые фирмы и что поглощения, подобно банкротствам, представляют способ экономического «уничтожения сухостоя» в борьбе за выживание. Однако не существует согласия по поводу достоинств и недостатков кон-гломеративных слияний. Ни одно исследование не обнаружило значительных выгод или затрат, поэтому, возможно, лучшей политикой в данном вопросе будет со хранение бдительности.

Антимонопольные законы и эффективность

На протяжении консервативных 1980-х гг. антимонопольное законодательство отменило свою миссию «положить конец великому накоплению капитала, так как человек перед ним беспомощен» (цитата из решения суда по делу Alcoa). Вместо этого антимонопольные законы служили делу повышения экономической эффективности. Если большая компания работает эффективно, она будет царить на рынке.

* Paul Carrol, Big Blues: The Unmaking of IBM (New York, Crown, 1993)

Что же послужило причиной изменения отношения к антимонопольной политике? Частично это произошло из-за технического развития в экономических исследованиях. Экономисты открыли истину, что поведение не всегда тесно связано со структурой. Некоторые крупные фирмы (AT&T, du Pont, «Боинг») и некоторые высоко концентрированные рынки (компьютеров, телекоммуникаций, самолетов) оказываются на первых местах по количеству инноваций и росту производительности. Хотя, согласно экономической теории, монополии удерживают высокие цены, исторический опыт свидетельствует: высоко концентрированные отрасли часто характеризуются быстрым снижением цен по сравнению с менее концентрированными. В то же время некоторые неконцентрированные отрасли, такие как сельское хозяйство, отличаются хорошей результативностью. Невозможно придумать ни одного закона, соединяющего структуру и поведение.

Как же можно объяснить этот парадокс? Некоторые экономисты обращаются к шумпетерианской гипотезе. Фирмы в концентрированных отраслях собирают монопольную прибыль. Однако размер рынка также означает, что крупные фирмы могут присвоить большую часть дохода от инвестиций в исследования и разработки (Н И ОКР). Это объясняет высокий уровень НИОКР и быстрый технический прогресс в концентрированных отраслях. Если, как утверждал Шумпетер, технологические перемены исходят из крупных фирм, было бы глупо убивать эту курочку, несущую золотые яйца. Эту точку зрения хорошо выразил Лестер Тароу (Lester Thurow), декан школы менеджмента при Масса-чусетском технологическом институте: «Миллионы, потраченные на дело IBM, с большей пользой могли бы быть израсходованы на исследования и разработки, что могло бы способствовать поддержанию Америкой статуса номер 1 в компьютерном мире».

Второй шаг в сторону новой антимонопольной политики был сделан при пересмотре взглядов на природу конкуренции. Учитывая и экспериментальные доказательства и результаты наблюдений, многие экономисты пришли к выводу, что интенсивное соперничество возникает дажена высоко концентрированных рынках, при условии, что сговор строго запрещен. По словам Ричарда Познера, в прошлом профессора юриспруденции, а сейчасфедерального судьи:

Единственным истинно односторонним действием, с помощью которого фирма может завладеть или сохранить монопольную власть, может быть либо подделка в Патентном управлении^ либо взрыв завода конкурента. И подделки, и насильственные действия соответствующим образом наказуемы в соответствии с другими законами*.

Согласно этой точке зрения, единственной веской целью .антимонопольного закона должно быть замещение существующих законодательных актов простым запрещением соглашенийтайных или явных которые неоправданно ограничивают конкуренцию.

В-третьих, причиной того, что маятник качнулся против жестких антимонопольных мер, послужила возрастающая популярность идеологии невмешательства государства в период правления президента Рейгана. Этому способствовали сторонники чикагской школы, утверждавшие, что большая часть монопольной власти является производной от вмешательства правительства. Согласно этой точке зрения, главные очаги монопольной власти сосредоточены в областях, защищенных указами правительства. Важными примерами являются: экономическое регулирование (см. табл. 18-1) в сферах внешней торговли, нераспространение действия антимонопольного закона на деятельность профсоюзов, защита монополий, выраженная законами о патентах, барьеры к вступлению в различные профессии, ограничения на медицинское обслуживание. Приверженцы идеологии невмешательства государства, в число которых входит бывший директор ФТК Джеймс Миллер, частенько щеголявший в галстуке Адама Смита, заявляют, что снижение степени правительственного регулирования будет способствовать повышению конкуренции.

Последней причиной ослабления антимонопольной политики является возросшее влияние зарубежной конкуренции. По мере того, как все больше иностранных фирм находят «точку опоры» в США, они начинают энергично завоевывать долю на рынке и часто расстраивают установленную практику сбыта и ценообразования. Когда возрос объем продажи японских автомобилей, уютное сосуществование трех американских автомобильных гигантов закончилось. Многие экономисты считают, что угроза иностранной конкуренции является гораздо более сильным стимулом совершенствования рыночной дисциплины, чем антимонопольные законы. Конечно, некоторые заявляют, что антимонопольные законы являются препятствием для успешного конкурирования американских фирм за рубежом, так как они запрещают образование и деятельность совместных предприятий.

Продолжится ли действие антимонопольной политики времен Рейгана-Буша? Невозможно предсказать, как в будущем будут относиться к большому бизнесу. Тем не менее, доводы в пользу подхода, ориентированного на эффективность, разделяют экономисты и законодатели всего политического спектра, а интенсивность иностранной конкуренции вряд ли можно изме

нить. Таким образом, возврат к недавней политике разрушения трестов в ближайшем будущем маловероятен.

РЕЗЮМЕ

А. Регулирование бизнеса: теория и практика

1. Регулирование состоит из директив, принятых правительством и приказывающих фирмам изменить поведение на рынке. Экономическое регулирование связано с контролем цен, объемов производства, условий входа и выхода с рынка, а также стандартов качества продукции в определенных отраслях; социальное регулирование состоит из правил, направленных на корректировку информационных несостоятельностей и побочных эффектов, в особенности тех, которые пагубно влияют на здоровье, безопасность и окружающую среду.

2. Нормативный взгляд на регулирование заключается в том, что вмешательство правительства необходимо, когда имеют место значительные несостоятельности рынка. В число последних входят: избыточная рыночная сила (власть) в отрасли; неадекватное обеспечение потребителей и работников информацией; побочные эффекты, такие как вредные выбросы в окружающую среду. Экономисты разработали позитивную теорию регулирования, в которой регулирование часто действительно служит интересам регулируемых фирм, устраняя потенциальных конкурентов.

3. Самым сильным доводом в пользу экономического регулирования является существование естественных монополий. Естественная монополия возникает, когда средние издержки снижаются для каждого уровня производства, и, таким образом, для наиболее эффективной организации производства необходимо существование всего одной фирмы. Немногие отрасли промышленности приблизились к состоянию естественной монополии на сегодняшний день возможно, естественными монополиями сегодня являются лишь коммунальные службы типа систем подачи воды и электричества.

4. В условиях существования естественной монополии правительство регулирует цены и услуги частных компаний. По традиции государственное регулирование монополий подразумевает, что цена должна быть установлена на уровне средних издержек производства. При идеальном регулировании необходимо, чтобы цена была равна предельным затратам, однако этот подход непрактичен, так как требует, чтобы правительство субсидировало монополиста.

5. Учитывая мощь конкурентных сил, особенно на мировом рынке, экономическое регулирование может быть применимо сегодня для немногих видов производства. Движение дерегулирования 1970-х гг. заметно снизило степень экономического регулирования, что принесло пользу многим отраслям, например, авиалиниям.

Б. Антимонопольная политика

6. Антимонопольная политика, запрещающая антиконкурентное поведение и предотвращающая образование монопольных структур, является основным способом ограничения злоупотреблений рыночной силой крупными фирмами. Эта политика основана на следующих законодательных актах: законе Шер-мана( 1890) и законе Клейтона (1914). Основными целями антимонопольной политики являются (а)запре-щение антиконкурентной деятельности (включающей соглашения о фиксировании цен или разделе территорий, ценовой дискриминации, а также связывающие соглашения) и (б) разделение монопольных структур. В современной юридической теории такими структурами являются те, которые обладают избыточной рыночной силой (большой долей рынка), а также осуществляют антиконкурентные действия.

7. Кроме ограничения поведения существующих 4)ирм, антимонопольное законодательство предотвращает образование слияний, которые могут снизить уровень конкуренции. Сегодня горизонтальные слияния (между фирмами одной и той же отрасли) являются основным источником для беспокойства, а к вертикальным слияниям и конгломератам относятся более . терпимо.

8. На антимонопольную политику в большой степени повлияло развитие экономической мысли за последние два десятка лет. В результате антимонопольная политика 1980-х гг. была сфокусирована почти полностью на повышении эффективности, и игнорировала популистские беспокойства по поводу крупных размеров фирм как таковых. Более того, по мнению многих специалистов в современной экономике с интенсивной конкуренцией с иностранными производителями и в дерегулируемых отраслях многие считают, что антимонопольная политика должна главным образом концентрироваться на предотвращении сговоров, таких, как .например, сговор о фиксировании цен.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Регулирование

два типа регулирования:

команды и контроль экономические стимулы

экономическое и социальное регулирование

естественная монополия

движение дерегулирования

причины регулирования:

рыночная сила побочные эффекты л информационная несостоятельность

теория регулирования с точки зрения заинтересованных групп

Антимонопольная политика

Законы Шермана, Клейтона и Закон о Федеральной торговой комиссии

запрет per se и «правило причины»

слияния: горизонтальные, вертикальные и конгломеративные

антимонопольная политика, ориентированная на эффективность

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Каково главное оружие правительства в деле ограничения монопольной власти? Опишите сильные и слабые стороны каждой политики,

2. Сделайте обзор трех результатов ценообразования на рис. 18-2. Можете ли вы предположить, с какими трудностями может столкнуться внедрение идеальных регулируемых цен? (Подсказка: откуда страна получает выручку? Легко ли измерить МС?) Аналогично, можете ли вы указать причины, по которым многие экономисты предпочитают нерегулируемый результат регулируемому? (Подсказка: что будет, если rm ненамного больше pr? Посмотрите на это с точки зрения теории заинтересованных групп.)

3. Опишите теорию регулирования сточки зрения заинтересованных групп. Кто предъявляет спрос и предложение на регулирование? Что такое «цена» и «количество» на этом «рынке»? Почему аналогия с долларом или голосами на выборах не подходит?

4. «Майкрософт, крупная компания, производящая компьютерные программы, не является плохой просто потому, что она большая». Обсудите это высказывание, ссылаясь на применение антимонопольных законов к крупным компаниям.

5. Исследуйте кривые спроса и издержек на рис. 18-1.

Используя эти кривые, определите монопольные цену и выпуск. Сравните эти данные с идеальной регулируемой ценой и выпуском. Опишите разницу.

6. Двумя важными понятиями антимонопольной политики являются «структура» и «поведение». Первое касается только структуры отрасли (например, концентрации фирм); второе поведения фирмы (например, фиксирования цен).

а) Просмотрите различные законодательные акты и судебные дела для того, чтобы понять, какие из них относятся к поведению, а какие к структуре . Что вы можете сказать о постановлениях 1980-х гг. по поводу слияний?

б) Каковы преимущества и недостатки каждого подхода?

7. Составьте список отраслей, которые, по вашему мнению, могут называться «естественной монополией». Затем вспомните различные стратегии вмешательства для предотвращения использования монопольной силы. Что бы вы сделали в каждом отдельном случае из вашего списка?

8. Покажите, что максимизирующая прибыль нерегулируемая монополия никогда не будет действовать на неэластичном по цене участке кривой спроса. Покажите, как регулирование может переместить монополию в этот участок. Каково будет воздействие увеличения регулируемой цены монополиста на выручку и прибыль, если этот монополист находится на (а) эластичном участке кривой спроса, (б) неэластичном участке кривой спроса и (в) участке кривой спроса с единичной эластичностью?