|

|

Конечной целью экономики является производство товаров и услуг для сегодняшнего или будущего потребления. Я думаю, что бремя испытаний должно всегда возлагаться на тех, кто производит меньше, а не больше, а также на тех, кто не использует полностью имеющихся в распоряжении людей, оборудования или земли. Удивляет то, что в качестве оправдания этих потерь можно привести столько причин: опасения инфляции, дефицит платежного баланса, несбалансированный бюджет правительства, чрезмерный государственный долг, потеря доверия к доллару.

, ^ , Джеймс Тобин, «Национальная экономическая политика»

В прошлом положение страны в мире зависело главным образом от ее военной силы. Сегодня именно экономическая мощь является основной причиной как успеха, так и неудачи какой-либо страны на мировой арене. Такое государство с небольшим военным производством, как Япония, стало предметом зависти всего мира, поскольку ее граждане в течение десятилетий наслаждаются низким уровнем безработицы, малым темпом инфляции и растущим уровнем жизни. Для сравнения подумаем теперь о бывшем Советском Союзе, который был громадной страной с изобилием природных ресурсов и имел в своем арсенале 45000 ядерных боеголовок. Неспособность этой страны обеспечить, чтобы масло для ее граждан производилось в таком же адекватном количестве, как и оружие для армии, разрушила коммунистическую систему и заставила Россию обратиться за помощью к Западу.

Действительно, макроэкономические проблемы доминировали над политическими почти на всем протяжении двадцатого века. В 1930-е гг., когда производство, занятость и цены резко снизились в США, а затем и во всех промышленно-развитых государствах, экономисты и политики боролись с бедствием Великой депрессии. В течение Второй мировой войны, а также на протяжении Вьетнамской войны в 1960-е гг., основной проблемой было регулирование длительного бума и большой инфляции. В 1970-е гг. вопросом номер один оказалась борьба со «стагфляцией», которая представляет собой сочетание низких темпов экономического роста и растущих цен; в те годы «стагфляция» вызвала обнищание американцев. Начало 1980-х гг. характеризовалось резким спадом, оставившим миллионы людей без работы; за ним сразу же последовал длительный бум. В начале 1990-х гг. государственные деятели столкнулись со сложными проблемами медленного роста производительности и реальной зарплаты наря

ду с необходимостью уменьшить угрозу инфляции и обеспечить рабочими местами всех, кто хотел их найти.

Отчасти ввиду этих действительно происходивших событий, экономисты стали лучше понимать, как бороться с периодическими экономическими кризисами и как стимулировать долгосрочный экономический рост. В ответ на Великую депрессию, Джон Мейнард Кейнс создал свою революционную теорию, которая помогла объяснить, что порождает экономические колебания, и выработать подход к контролю над наихудшими проявлениями деловых циклов. Благодаря Кейн-су и его современным последователям мы знаем, что в зависимости от выбора той или иной макроэкономической политики (связанной с регулированием денежной массы, налогов и государственных расходов) граждане страны могут ускорять или замедлять экономический рост, корректировать в ходе делового цикла инфляцию или безработицу, и ограничивать крупные избытки или дефициты торгового баланса.

Макроэкономика, однако, еще остается областью больших споров как среди экономистов, так и среди политиков. При проведении кампании по выбору президента США в 1992 г. основной акцент делался на аспектах макроэкономической политики. Кандидат Билл Клинтон доказывал, что американская экономика не функционирует так, как могла бы. Он утверждал, что политика Рейгана и Буша ухудшила положение трудящихся, поскольку последние стали работать больше, а получать — меньше; что большие дефициты государственного бюджета истощили сбережения и инвестиции; что рост производительности оказался меньше, по сравнению с Европой и Японией; что система международной торговли устарела; и что безудержные затраты на здравоохранение отрицательно сказываются на конкурентоспособности. После избрания на пост главы государства, президент Билл Клинтон в целях

решения только что названных проблем стал претворять в жизнь целый комплекс конкретных мероприятий. В этот комплекс вошли программа, направленная на значительное уменьшение бюджетного дефицита, и фундаментальная реформа здравоохранения; при этом каждая из этих мер вызвала значительную оппозицию.

Но несмотря на то, что дебаты по поводу макроэкономической политики по-прежнему продолжаются, существует прочный базис макроэкономической теории, принятый большинством экономистов. Мы теперь обратимся к изучению фундаментальных основ макроэкономики.

А. ЧТО ТАКОЕ МАКРОЭКОНОМИКА?

Микроэкономика и макроэкономика

Прежде, чем непосредственно приступить к изучению указанного выше предмета, напомним, что макроэкономика занимается изучением функционирования экономики как единого целого. В макроэкономической теории исследуются совокупные уровни производства и занятости, а также общий уровень цен. В микроэкономике, напротив, рассматриваются отдельные цены, количества и рынки.

Приведем несколько примеров, чтобы более полно разъяснить эти различия. Микроэкономика изучает, каким образом нефтяной картель назначает цену на нефть; макроэкономика отвечает на вопрос, почему резкий рост мировых цен на нефть вызывает инфляцию и безработицу. Микроэкономика исследует, является ли поступление в колледж хорошим способом вашего времяпрепровождения; в макроэкономике рассматривается уровень безработицы среди молодежи. В микроэкономике изучаются частные показатели международной торговли, например, почему мы импортируем «Тойоты» и экспортируем гусеницы для танков; в макроэкономике анализируются общие тенденции динамики импорта и экспорта и даются ответы на такие вопросы, как и почему США все больше увеличивали дефицит своего торгового баланса и стали в 1980-е гг. крупнейшим должником в мире.

Основные проблемы макроэкономической политики

Период 1930-х гг. был ознаменован возникновением макроэкономической науки. Она была основана Джоном Мейнардом Кейнсом после того, как он попытался понять экономический механизм, породивший Великую депрессию. После Второй мировой войны, Конгресс США, учитывая как усиливающееся влияние кейнсианских воззрений, так и опасность еще одной депрессии, официально провозгласил ответственность

федерального правительства за макроэкономические результаты страны. В 1946 г. был принят Закон о занятости, ставший вехой в экономической истории США. В этом законе было, в частности, написано следующее:

«Конгресс сим декларирует, что федеральное правительство несет ответственность за использование всех имеющихся средств, совместимых с ее нуждами и обязательствами, для обеспечения максимально возможных занятости, производства и покупательной способности».

Конгресс впервые подтвердил роль государства в обеспечении роста объемов производства и занятости и в поддержании стабильности цен. Помимо установления этих возвышенных, но несколько туманных целей, согласно Закону о занятости был учрежден Совет экономических консультантов (или СЭК) в качестве полноправного члена кабинета президента*.

После принятия в 1946 году Закона о занятости, приоритеты страны относительно трех вышеназванных целей изменились; однако, в США, как и во всех странах с рыночной экономикой, эти цели все еще являются основой центральных макроэкономических вопросов.

1. Почему производство и занятость нередко уменьшаются, и как можно сократить безработицу? Все страны с рыночной экономикой характеризу-ются чередованиями расширения и сжатия экономической активности; такие чередования называются деловыми циклами. В течение пониженных фаз делового цикла, например, во время спада 1990-1991-х гг., объемы производства товаров и услуг уменьшаются, а миллионы людей теряют свою работу. Почти на всем протяжении послевоенного периода, главной целью макроэкономической политики было использование налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики для уменьшения жесткости циклических спадов и безработицы.

Помимо консультирования президента, СЭК прежде всего отвечает за подготовку статистического сборника «The Economic Report of the President and the Council of Economic Advisers», который выходит ежегодно вместе с президентским бюджетом. Макроэкономистам необходимо читать этот документ. Он содержит много статистических данных и оценку текущих экономических событий, а также анализ и защиту экономической политики администрации президента. Иногда этот «скучный» документ становится предметом критики. Несколько лет назад, глава казначейства США при президенте Рейгане говорил, что отчет СЭК президента Рейгана настолько плох, что его нужно «выбросить в мусорную корзину».

Кроме того, иногда страны оказываются в ситуации, когда высокий уровень безработицы наблюдается даже в периоды подъема экономической активности. В начале 1990-х гг. в европейских странах от 5 до 10% рабочей силы было в числе безработных в течение периода, превышающего один год. Макроэкономика изучает причины такой устойчивой и болезненной безработицы. При этом экономисты не только ставят те или иные диагнозы, но и предлагают возможные лекарства, например, реформирование институтов рынка труда через уменьшение стимулов не работать или увеличение гибкости заработной платы. Жизни и судьбы миллионов людей зависят от того, сможет ли макроэкономика дать правильные ответы на вышеприведенные вопросы.

2. Каковы причины инфляции, и как можно ее держать под контролем? Экономисты установили, что высокие темпы инфляции оказывают коррозийное влияние на рыночную экономику. В такой экономике цены используются в качестве измерителя экономических ценностей и способа управления деловой активностью. В периоды быстро растущих цен всеобщий измеритель обесценивается:

люди смущаются, совершают ошибки и много времени тратят на заботу по поводу пожирания инфляцией их доходов. Резкие изменения цен приводят к экономической неэффективности.

В результате, при проведении макроэкономической политики, стабильность цен все больше и больше рассматривается в качестве главной цели. В США ежегодный темп инфляции снизился с более, чем 10%(в конце 1970-х гг.) до менее, чем 3% (вначале 1990-х гг.). Есть, однако, на сегодняшний день, такие страны, которые не преуспели в сдерживании инфляции, и мы можем наблюдать рост цен в 1000% или больше за год в бывших социалистических странах типа России и Украины, а также в некоторых государствах Латинской Америки. Почему же США смогли загнать инфляционного Тигра в клетку, а России этого сделать не удалось? Макроэкономика может содействовать в определении того, какую роль играют кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика, системы валютных курсов и независимый Центральный банк в сдерживании инфляции.

3. Как страна может увеличить темп экономического роста?В макроэкономике также изучаются проблемы обеспечения долгосрочного благополучия людей. Применительно к десятилетним и более продолжительным периодам, рост производственного потенциала является центральным фактором, обеспечивающим рост реальной заработной платы и уровня жизни. В течение последних 25 лет, быстрый

рост в таких азиатских странах, как Япония, Южная Корея и Тайвань, обеспечил очень значительное повышение средних доходов граждан этих государств. Люди хотят знать рецепты обеспечения необходимых темпов роста. Оказывают ли крупные бюджетные и торговые дефицита вредное долгосрочное влияние на экономический рост? Какова роль инвестиций в физический и человеческий капитал, в исследования и разработки? Должно ли правительство поддерживать ключевые отрасли посредством субсидий и проведения промышленной политики, или лучше государству вообще здесь не вмешиваться?

При выработке решений трех центральных проблем существует затруднение, связанное с наличием неизбежных противоречий между данными целями. Уменьшение бюджетного дефицита может означать замедление роста в коротком периоде. Увеличение темпов роста объемов производства в длительные периоды может требовать более значительных инвестиций в знания и капитал; такие инвестиции сокращают текущее потребление продовольствия, одежды и развлечений.

Из всех макроэкономических дилемм наиболее мучительной является выбор между низкой инфляцией и малой безработицей. Избиратели требуют маленькой безработицы и больших объемов производства. Однако высокие уровни выпуска и занятости повышают цены и заработную плату, тем самым инфляция имеет тенденцию к увеличению в периоды быстрого экономического роста. Поэтому политики, чтобы предотвратить безудержную инфляцию, вынуждены «затягивать вожжи» при управлении экономикой, когда ее рост становится слишком быстрым, или когда безработица в ней снижается до чрезмерно низкого уровня.

Не существует простых формул для решения этих дилемм; макроэкономисты придерживаются различ-ныхточек зрения по поводу методов борьбы с большой инфляцией, растущей безработицей или вялым экономическим ростом. Но при наличии здорового макроэкономического мышления, неизбежные издержки, возникающие при выборе наилучших путей решения макропроблем, могут быть по крайней мере минимизированы.

Создание фундамента макроэкономики. Любое изучение макроэкономической политики должно начинаться с Джона Мейнарда Кейнса. Кейнс (1883-1946) был многосторонне одаренным человеком, завоевавшим признание в качестве математика, философа и литератора. Кроме того, он нашел время для работы управляющего крупной страховой компании, для консультирования министерства финансов Великобритании, для издания всемирно известного журнала по экономической теории, для коллекциони-

|

|

рования раритетных изданий и книг по современному искусству, для открытия театра с постоянной труппой и для женитьбы на ведущей русской балерине. Он был также инвестором, знавшим, как делать деньги посредством четко продуманных спекуляций, причем он зарабатывал таким образом и для себя, и для своего Королевского колледжа в Кембридже.

Его главным достижением, однако, было изобретение нового подхода к макроэкономике и макроэкономической политике. До Кейнса большинство экономистов и тех, кто претворял в жизнь государственную политику, полагало, что взлеты и падения экономической активности в ходе деловых циклов неизбежны, как морские приливы и отливы. Несостоятельность этой уже давно существующей точки зрения обнаружилась в период Великой депрессии 1930-х гг. /Сейме же в своей книге «Общая теория занятости, процента и денег», опубликованной в 1936 г., совершил громадный интеллектуальный скачок. Выводы его концепции заключались в следующем. Во-первых, Кейнс доказал возможность устойчивости в рыночной экономике состояния большой безработицы и недоиспользуемых производственных мощностей. Во-вторых, он показал, что правильная налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика государства может влиять на выпуск и, тем самым, уменьшать безработицу и сокращать продолжительность экономических спадов.

Когда Кейнс впервые сделал эти утверждения, то они произвели эффект разорвавшейся бомбы и породили много споров и дискуссий. В послевоенный период, кейнсианская экономическая теория стала доминировать в области макроэкономики и государственной политики. В течение 1960-х гг., практически любой анализ макроэкономической политики базировался на кейнсианском восприятии мира. С тех пор новые теоретические разработки, в которых учитывались факторы предложения, ожидания и альтернативные подходы к динамике заработной платы и цен, подорвали былое кейнсианское единодушие. И хотя и сейчас некоторые экономисты полагают, что действия государства могут смягчить деловые циклы, как и было когда-то «обещано» кейнсианст-вом, ни экономическая теория, ни экономическая политика не являются такими же, как в эпоху великого открытия Кейнса.

Цели и инструменты макроэкономики

После выявления трех основных целей макроэкономической политики, мы можем теперь поставить два более практических вопроса. Во-первых, каким образом экономисты оценивают успешность совокупных результатов экономики? Во-вторых, каковы инструменты политики, посредством которых выше рассмотренные цели могут быть достигнуты?

В табл. 21-1 перечислены основные цели и инструменты макроэкономической политики. Мы теперь перейдем к более детальному изучению каждой цели и каждого инструмента, а также затронем некоторые ключевые проблемы, являющиеся предметом споров между современными макроэкономистами.

Измеряя экономический успех

В целом, экономисты оценивают макроэкономические результаты, используя несколько основных переменных; среди них наиболее важны валовой внутренний продукт (ВВП), уровень безработицы и темп инфляции. Начнем с рассмотрения первого из них, который также иногда называется валовым внутренним выпуском.

Выпуск. Конечная цель экономической деятельности состоит в обеспечении товаров и услуг, которые тре-буются людям. Что может быть важнее для экономики, чем производство в достаточном количестве жилья, продовольствия, образования и развлечений для людей?

Самым всеобъемлющим измерителем совокупного выпуска в экономике является валовой внутренний продукт (ВВП). ВВП —это показатель рыночной ценности всех конечных товаров и услуг — овсяной муки, пива, автомобилей, рок-концертов, полетов на самолетах, услуг здравоохранения и т.д. — произведенных за год в стране. Существует два способа измерения ВВП. Номинальный ВВП измеряется в фактических рыночных ценах. Реальный ВВП рассчитывается в постоянных ценах (скажем, в ценах 1987 г.).

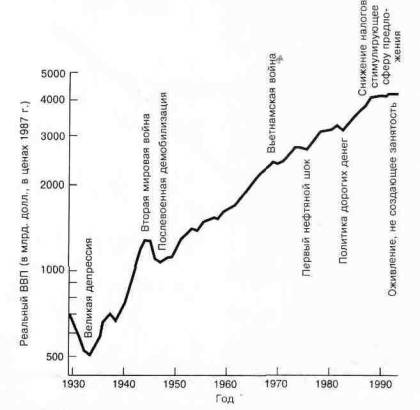

Рис. 21-1. Реальный валовой внутренний продукт США, 1929-1994-е гг

Реальный

ВВП —это

самый

всеобъемлющий

измеритель

выпуска

экономики.

Нужно

отметить, что

в течение

Великой

депрессии

объем

выпуска

резко

уменьшался. В

период после

Второй

мировой

войны рост

ВВП был очень

устойчивым

до тех пор,

пока

экономику не

стали

поражать

многочисленные

шоки в 1970-е и в 1980-е

гг. Источник:

U.S. Department of Commerce

Динамика реального ВВП является наилучшим, широко доступным показателем уровня выпуска и роста этого уровня, выступая в качестве тщательно наблюдаемого пульса национальной экономики. Рис. 21-1 иллюстрирует динамику реального ВВП США после 1929 г. Здесь следует обратить внимание на экономический спад в течение Великой депрессии 1930-х гг., бум в течение Вто-рой мировой войны, рецессии в 1975 г. и в 1982 г., устойчивый рост в период длительного подъема в 1982- 1989-е гг. и стагнацию после 1989 г.

Несмотря на наблюдаемые в ходе деловых циклов краткосрочные колебания ВВП, в промышленно-раз-витых странах имеет место устойчивое долгосрочное увеличение реального ВВП и повышение уровня жизни;

этот процесс называется экономическим ростом. Американская экономика на протяжении более, чем столетия, являлась мощнейшим генератором прогресса, что отражается ростом потенциального выпуска.

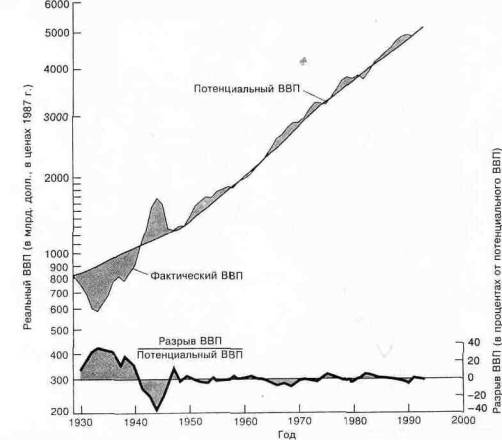

Потенциальный ВВП — это тенденция реального ВВП на длительных временных интервалах, представ

ляющая собой долгосрочные производственные возможности экономики или максимальный объем выпуска, который экономика может обеспечить при стабильных ценах. Потенциальный выпуск иногда также назы-вают уровнем выпуска при высокой занятости. Когда экономика полностью использует свой потенциал, уровень безработицы низок, а уровень производства высок.

В ходе деловых циклов, фактический ВВП отклоняется от своего потенциала. Например, в 1982 году совокупный выпуск экономики США был почти на 300 млрд. долл. меньше, чем потенциальный выпуск. Этот факт означал годовую потерю в 5000 долл. для каждой семьи. Разница между потенциальным и фактическим ВВП называется разрывом ВВП. Большой разрыв ВВП — индикатор наличия спада экономической активности и функционирования экономики внутри границы ее производственных возможностей. Когда разрыв ВВП мал, экономический спад называют рецессией, а когда этот разрыв большой, то —депрессией.

Рис. 21-2. Фактический ВВП, потенциальный ВВП и разрыв ВВП

Деловые циклы происходят, когда фактический выпуск отклоняется от своего потенциала. Плавная возрастающая кривая (со шкалой измерения, отложенной по оси ординат) иллюстрирует потенциальный или трендовый выпуск за период 1930-1993 гг. В течение последних пятидесяти лет потенциальный выпуск увеличивался примерно на 3% в год.

Разница

между

потенциальным

и

фактическим

ВВП — разрыв

ВВП —

изображена

выкрашенной

в серый цвет

площадью

между двумя

линиями.

Здесь

следует

обратить

внимание на

большие

разрывы ВВП в

1930-е и в 1980-е гг.

Нижняя

кривая

отображает

отношение

разрыва ВВП к

потенциальному

ВВП в

процентах.

Источник:

U.S. Department of Commerce и

оценки

авторов

Рис. 21-2 иллюстрирует оценочные значения потенциального и фактического выпуска за период 1930-1993 гг. Расположенные между двумя линиями площади рисунка, выкрашенные в серый цвет, являются графическим изображением разрывов ВВП. Здесь нужно обратить внимание на большие разрывы в 1930-е гг. и в начале 1980-х гг.

Высокая занятость, низкая безработица. Следующей основной целью макроэкономической политики является высокая занятость, зеркальным отражением которой выступает низкая безработица. Люди хотят иметь возможность найти высокооплачиваемые и стабильные рабочие места, не пребывая в ожидании и не занимаясь поисками в течение длительных временных

интервалов. Рис. 21-3 иллюстрирует тенденции уровня безработицы за последние шестьдесят лет. Отложенный по оси ординат уровень безработицы есть процент рабочей силы, которая является безработной. К рабочей силе относят всех занятых лиц, а также тех безработных, кто ищет работу. Люди, не имеющие работу, но в то же время не занимающиеся ее поиском, не причисляются к рабочей силе.

Уровень безработицы изменяется в зависимости от хода делового цикла: когда объем выпуска «в депрессии», спрос на труд снижается, а уровень безработицы растет. Масштабы безработицы достигли размеров эпидемии в Великой депрессии в 1930-е гг., когда четверть всей рабочей силы была не занята. Несмотря на то, что стране удалось избежать еще одной Великой

Рис. 21-3. Безработица увеличивается в периоды спада, уменьшается в периоды подъема

Уровень

безработицы

измеряет

долю рабочей

силы, которая

ищет работу,

но не может ее

найти.

Безработица

достигла

трагической

величины в

течение 1930-х гг.,

составив в те

годы

примерно 25%.

Безработица

увеличивается

в пониженных

фазах

делового

цикла и

уменьшается

в его

повышенных

фазах.

Источник:

U.S. Department of Labor

депрессии, в течение последних двадцати лет наблюдался заметный рост неиспользуемой рабочей силы и увеличения количества людей, которые трудятся не

полный рабочий день по отношению к людям, занятым полный рабочий день. Цель обеспечения хорошими рабочими местами всех, кто в них нуждается, оказывается все более трудно достижимой.

Стабильные цены. Третья макроэкономическая цель заключается в поддержании стабильных цен при наличии свободных рынков. Стремление сохранить свободу рынков является проявлением дела особой важности и основано на суждении, согласно которому функционирующая без помех рыночная экономика является наиболее эффективным способом организации большинства видов экономической деятельности. Цены на свободных рынках определяются в максимально возможной степени спросом и предложением, при этом правительство воздерживается от контроля над ценами отдельных товаров. Лишь позволяя фирмам свободно принимать производственные и ценовые решения, общество может использовать мотив прибыли в общественных интересах.

Второй компонент этой цели состоит в предотвращении резких повышений и снижений общего уровня цен. Дело здесь в том, что быстрые изменения цен искажают экономические решения юридических и частных лиц. Наиболее распространенным показателем общего уровня цен является индекс потребительских цен (или ИПЦ).ВИПЦ учитываются издержки на закупку фиксированного набора («корзины») товаров (включая такие блага, как продовольствие, жилье, одежда и медицинское обслуживание), понесенные «средним» горожанином. Общий уровень цен часто обозначается буквой Р.

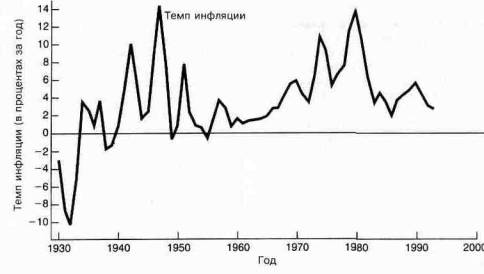

Рис. 21-4. Рост потребительских цен, 1929-1993 гг.

Темп

инфляции

отражает

темп

изменения

цен в период

от одного

года до

следующего;

на данном

рисунке темп

инфляции

измерен

индексом

потребительских

цен (ИПЦ).

Начиная со

Второй

мировой

войны, цены

главным

образом

росли,

особенно

после

нефтяных

шоков 1973 и 1979 гг. С

1984 года

американцы

наслаждаются

низкой

инфляцией.

Источник:

U.S.

Department of Labor

Изменения уровня цен называются инфляцией. Темпы инфляции отражают темп роста или снижения уровня цен в период от одного года до следующего*.

Рис. 21-4 иллюстрирует темп инфляции, измеренный посредством ИПЦ, в период с 1929 года по 1993 год. За весь этот временной интервал темп инфляции в среднем составлял 3,4% в год. Нужно отметить, что цены в отдельные годы колебались очень значительно, изменяясь от минус 10% в 1932 году до 14% в 1947 году.

Когда цены снижаются (т.е. темп инфляции отрицателен), то происходит дефляция. Другим крайним проявлением изменения цен является гиперинфляция — рост уровня цен в тысячу или миллион процентов за год. В таких ситуациях цены фактически бессмысленны, а ценовая система разрушается, как это имело место в веймаровской Германии в 1920-е гг., в Бразилии в 1980-е гг. и в России в 1990-е гг.

Большинство стран ищет золотую середину, сочетая ценообразование на свободных рынках и плавную ползучую инфляцию в качестве лучшего способа обеспечения эффективного функционирования ценовой системы.

Сделаем некоторые обобщения:

Целями макроэкономической политики являются:

1. Высокий и растущий уровень национального выпуска (т.е. уровень реального ВВП).

2. Высокая занятость (низкая безработица).

3. Стабильный или плавно растущий уровень цен в сочетании с определением цен и заработной платы через взаимодействие спроса и предложения на свободных рынках.

Экономическая теория в действии:

|

|

Великая депрессия. Главные цели современной макроэкономической полигики были в основном сформированы боязнью еще одной Великой депрессии. Это событие произвело неизгладимое впечатление на каждого человека, которому довелось жить в период, когда происходила эта депрессия. Начиная с краха на фондовом рынке в 1929 г., США прошли через десятилетие трудных времен, закончившихся лишь перед объявлением Второй мировой войны. Хотя, возможно, сейчас в это трудно поверить, но республиканская партия проводила кампанию по выбору президента в 1932 г. под лозунгом «Процветание совсем близко». Уровень безработицы возрос с 3,2% в 1929 г. до почти 25% в 1933 г., т.е. из каждых четырех потенциальных работников один не имел работы. Потребление сократилось, а промышленное производство снизилось более, чем в два раза. Множество государственных программ, относящихся к

«системе безопасности» («safety-net»), которые воспринимаются нами как нечто само собой разумеющееся, например, программы федерального страхования вкладов и социального обеспечения, явились результатом этой большой трагедии. Большинство экономистов полагает: ввиду более полного понимания макроэкономики крайне маловероятно, что еще одна Великая депрессия разорит страну.

Инструменты политики

Представьте себя на месте президента США или премьер-министра Великобритании. Безработица увеличивается, ВВП уменьшается. Или, быть может, недавнее резкое вздутие цен на нефть вызвало инфляционную вспышку, а стоимость импорта растет гораздо в большей степени, чем стоимость экспорта. Что может сделать ваше правительство для улучшения экономической ситуации?Какие политические инструменты вы будете использовать, чтобы уменьшить инфляцию или безработицу, ускорить экономический рост или скорректировать неравновесие торгового баланса?

Государство располагает определенными инструментами, которые оно может использовать для воздействия на макроэкономическую активность. Инструмент политики — это экономическая переменная, которая находится под контролем правительства и может повлиять на достижение одной или нескольких макроэкономических целей. Иными словами, изменяя кредитно-денежную, налогово-бюджетную и другие виды политики, государство может направить экономику к более благоприятному сочетанию выпуска, ценовой стабильности и занятости. Три главных разновидности инструментов макроэкономической политики перечислены в правой колонке табл. 21-1.

Нологово-бюджетная политика. Начнем с рассмотрения налогово-бюджетной политики — этот термин означает использование налогов и государственных расходов в качестве рычагов воздействия на экономику. Государственные расходы осуществляются в двух формах. Первая форма — государственные закупки, т.е. трата денег на товары и услуги: приобретение танков, строительство дорог, выплата жалованья работникам судебных органов и т.д. Вторая форма — государственные трансфертные платежи, повышающие доходы определенных слоев населения, например, лиц пожилого возраста и безработных. Государственные расходы определяют соотношение размеров частного и государственного секторов, т.е. какая доля ВВП потребляется коллективно, а не частно. С макроэкономической точки зрения, государственные расходы влияют на совокупный уровень расходов в экономике и, следовательно, на уровень ВВП.

Более точно темп инфляции, измеренный .посредством ИПЦ, определяется как разность между ИПЦ текущего года и ИПЦ прошлого года, деленная на ИПЦ прошлого года и выраженная в процентах.

Другой компонент налогово-бюджетной политики — налогообложение — воздействует на общую ситуацию в экономике двумя способами. Во-первых, уменьшая располагаемый или расходуемый доход домашних хозяйств, налоги сокращают сумму денег, которую люди тратят на приобретение товаров и услуг. Тем самым, уменьшается совокупный спрос на блага, что, в конечном счете, приводит к снижению ВВП.

Во-вторых, налоги воздействуют на цены благ и факторов производства и, поэтому, влияют на стимулы и поведение хозяйствующих субъектов. Например, чем больше налоги на прибыль, тем больше фирм теряет стимулы к инвестированию в новые капитальные блага. С 1962до 1986 года в США практиковалась «инвестиционная налоговая скидка». Эта скидка предназначалась для фирм, покупавших капитальные блага, и применялась в качестве способа стимулирования инвестиций и повышения темпов экономического роста. Многие положения налогового кодекса имеют значительное влияние на экономическую активность.

Кредитно-денежная политика. Вторым основным инструментом макроэкономической политики является кредитно-денежная политика, которая осуществляется государством через управление денежной, кредитной и банковской системами страны. Вы можете прочитать в прессе, какие действия предпринимает наш центральный банк — Федеральная резервная система — в целях регулирования денежной массы. Но что такое в точности денежная масса? Деньги—это совокупность средств обмена или методов платежа. Сегодня для оплаты своих обязательств люди используют наличность и чековые счета. Выполняя функции центрального банка. Федеральная резервная система может регулировать количество денег в экономике.

Каким же образом такая незначительная вещь, как денежная масса, оказывает столь сильное воздействие на макроэкономическую активность? Изменяя предложение денег. Федеральная резервная система может влиять на многие финансовые и экономические переменные, прежде всего, на процентные ставки, курсы акций, цены на жилые здания и валютные курсы. Ограничение денежной массы приводит к повышению процентных ставок и сокращению инвестиций, что, в свою очередь, порождает уменьшение ВВП и снижение инфляции. Если центральный банк сталкивается со спадом деловой активности, он может увеличить денежную массу и снизить процентные ставки в целях стимулирования экономической активности.

Правильное проведение кредитно-денежной политики — т.е. способ регулирования центральным банком денежной массы и связей между предложением денег, выпуском и инфляцией — один из наиболее интригующих, важных и дискуссионных разделов макроэкономики. Политика дорогих денег в США, иными словами, снижение темпов роста денежной массы, по

высила процентные ставки, снизила экономический рост и привела к повышению уровня безработицы в 1979-1982-е гг. Затем, в период с 1982 г. по 1989 г., аккуратное регулирование количества денег в экономике Федеральной резервной системой поддержало длительнейшую экономическую экспансию в американской истории. Позднее, в 1994 г., после того, как деятели американского центрального банка решили, что быстрое расширение деловой активности может зажечь пламя инфляции, они подняли процентные ставки. Это привело к снижению курсов облигаций и акций и замедлило быстрый экономический подъем. Более подробный анализ процесса регулирования центральным банком экономической активности будет представлен в главах, специально посвященных изучению кредитно-денежной политики.

Политика доходов. Когда возникает угроза выхода инфляции из-под контроля, государство ищет способы стабилизации цен. Традиционный путь к замедлению инфляции заключался для государства в осуществлении элементов налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, что приводило к уменьшению выпуска и увеличению безработицы. Но эта стратегия оказывалась чрезмерно, дорогостоящей: ведь тратятся миллиарды долларов в виде потерянного ВВП (т.е. в виде разрыва ВВП) в обмен на снижение инфляции, равное нескольким процентам. Сталкиваясь с необходимостью давать такое горькое лекарство, правительства часто искали другие методы сдерживания инфляции. Эти методы варьируются от прямого контроля (ограничения) над заработной платой и ценами (который применялся, главным образом, в военное время) до менее крутых мер типа добровольных нормативов (планирования) роста заработной платы и цен. Мероприятия по контролю над заработной платой и ценами называются политикой доходов.

Политика доходов — наиболее спорная из всех типов макроэкономического вмешательства государства в экономику. Лет тридцать назад, многие экономисты отстаивали эту политику в качестве недорогого способа уменьшения инфляции. Факты, касающиеся последствий политики доходов, наряду с распространением более консервативного отношения к государственному вмешательству на макроуровне, привели, в целом, к освобождению от иллюзий в отношении контроля над заработной платой и ценами. Теперь множество экономистов полагает, что такая политика просто неэффективна. Есть и такие, кто считает, что она не' только бесполезна, но и вредна, ибо мешает функционированию свободных рынков, сильно притормаживает изменения относительных цен и, в то же время, не в состоянии снизить инфляцию. Большинство стран с высоким уровнем доходов прибегает к контролю над заработной платой и ценами только в чрезвычайных ситуациях.

. Государство обладает широким разнообразием политических инструментов, которые могут быть использованы в процессе достижения макроэкономических целей. Главные из этих инструментов суть следующие:

1. Налогово-бюджетная политика состоит в манипулировании государственными расходами и налогообложением. Государственные расходы влияют на соотношение коллективного и частного потребления. Налоги вычитаются из доходов и сокращают частные расходы; вдобавок, они воздействуют на инвестиции и потенциальный выпуск. Налогово-бюджетная политика влияет на совокупные расходы и, тем самым, на реальный ВВП и инфляцию.

2. Кредитно-денежная политика, осуществляемая центральным банком, определяет денежную массу. Изменения предложения денег приводят к росту или падению процентных ставок и воздействуют на такие виды расходов, как промышленные капиталовложения, инвестиции в жилищное строительство и чистый экспорт. Кредитно-денежная политика оказывает важное влияние как на фактический, так и на потенциальный ВВП.

3. Политика доходов — это попытки государства сдержать инфляцию директивными мерами, будь то устные убеждения или узаконенный прямой контроль над заработной платой и ценами.

Связи с внешним миром

Любая отдельно взятая страна — не замкнутый на себе остров. Все страны принимают участие в мировой торговле и связаны друг с другом через торговлю и финансы. Торговые отношения через импорт и экспорт товаров и услуг можно наблюдать, в частности, когда США закупают автомобили в Японии или продают компьютеры в Мексику. В качестве примера финансовых отношений можно привести займы США у Японии для финансирования своего бюджетного дефицита или диверсификацию американским пенсионным фондом своего портфеля через инвестиции в новые рынки Азии и Латинской Америки.

Страны пристально наблюдают за состоянием своей внешней торговли. Одним из наиболее важных показателей является здесь чистый экспорт, представляющий собой разность между ценностью экспорта и ценностью импорта. Когда экспорт превышает импорт, наблюдается избыток, если же импорт больше экспорта, то имеет место дефицит. В 1993 г. экспорт США составил 662 млрд. долл., тогда как импорт — 725 млрд. долл. Это означает, что наша страна имела внешнеторговый дефицит, равный 63 млрд. долл.

Цель расширения международной торговли стала все в большей степени рассматриваться как значимая после того, как люди самых разных стран поняли, что внешняя торговля обеспечивает эффективность и стимулирует экономический рост. По мере сокращения транспортных и информационных издержек, международные связи стали куда более прочными, чем лет тридцать назад. Международная торговля заменила созда-ние империй и военные захваты в качестве верного пути к национальному богатству и могуществу. Сегодня в некоторых национальных хозяйствах внешняя торговля составляет свыше 50% их совокупного выпуска.

Одной из главных тенденций развития в 1980-е гг. было изменение структуры международной торговли США. В течение большей части текущего столетия, США имели избыток во внешней торговле, иными словами, экспорт превышал импорт, что формировало положительный чистый экспорт. Нов 1980-е гг. чистый экспорт стал отрицательным, достигнув примерно 150 млрд. долл. или около 3% ВВП. По мере накопления этого дефицита, США к середине 1990-х гг. задолжали свыше 600 млрд. долл. иностранцам. Многие американцы беспокоятся о будущих последствиях крупной внешней задолженности.

США экспортируют в другие страны разнообразные товары и услуги, включая компьютеры, зерно и самолеты. Импортирует же наша страна нефть, автомобили, электронное оборудование и множество других товаров. Наше потребление иностранной нефти было причиной крупных спадов в американской экономике в течение последних двух десятилетий. В 1973г. и 1979 г. политические беспорядки на Ближнем Востоке сорвали процесс поставок нефти, приведя к росту цен на это сырье, возросшей инфляции и экономическому спаду в США.

По мере того, как национальные хозяйства становятся более взаимосвязанными, государственные должностные лица уделяют все большее внимание международной экономической политике. Международная торговля как таковая не есть цель. В реальности, страны заботятся о международной торговле потому, что последняя служит конечной цели повышения уровня жизни. Главные сферы такой «заботы» — это торговая политика, системы валютных курсов и координация макроэкономической политики.

Торговая политика включает в себя тарифы, квоты и другие инструменты регулирования, которые ограничивают или стимулируют импорт и экспорт. Большая часть мероприятий торговой политики мало влияет на макроэкономическое функционирование хозяйства, но время от времени, например, как это имело место в 1930-е гг., ограничения на международную торговлю оказываются столь жесткими, что вызывают крупные искажения в размещении ресурсов, а также инфляцию или рецессию.

Вторым типом деятельности правительства, направленной на регулирование иностранного сектора, является управление валютным рынком. На международную торговлю страны влияет ее валютный курс, представляющий собой цену отечественной валюты, выраженную в валютах других стран. Государства используют различные системы для регулирования своих валютных рынков. В одних системах валютные курсы определяются только спросом и предложением; в других курс отечественной валюты фиксируется по отношению к другим валютам. США применяют сегодня систему первого типа, в общем и целом допуская, чтобы курс доллара детерминировался рыночными силами.

Вдобавок, руководители Центральных банков и государственные должностные лица все больше объединяются в целях координации макроэкономической политики, поскольку кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика данной страны может иметь побочные эффекты и воздействовать на страны-соседи. С 1975 года главы ведущих индустриальных держав ежегодно проводят встречи на высшем уровне для об

суждения общих экономических проблем и принятия соответствующих мер, направленных на достижение совместно согласованных целей. На таких встречах также дискутируются самые разнообразные немакроэкономические вопросы, начиная от роста цен на нефть и заканчивая глобальными экологическими проблемами. Участники этих встреч помнят, что национальные хозяйства не самоуправляемы, и что каждая страна должна постоянно предотвращать распространение нестабильности за ее границы.

Бесперебойно функционирующая международная экономика — это сложная сеть торговых и финансовых отношений между странами. Когда международная экономическая система функционирует плавно, то она вносит вклад в обеспечение быстрого экономического роста; когда же системы внешней торговли разрушаются, то во всем мире происходит уменьшение производства и доходов. Страны, поэтому, должны контролировать свои международные экономические связи посредством торговой политики, регулирования валютного рынка и координации с другими странами макроэкономической политики.

Б. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ С СОВОКУПНЫМ СПРОСОМ И С СОВОКУПНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

Временной интервал с 1989 г. по 1993 г. оказался для США периодом медленного роста, а затем «оживления, не создающего занятость» («jobless recovery»), при котором выпуск возрастал, но уровень безработицы оставался устойчиво высоким. Еще более неблагоприятная конъюнктура сложилась в Европе, где безработица достигла такой высокой отметки, которая не наблюдалась уже полвека. Каким образом мы можем понять эти явления? Чтобы объяснить основные тенденции динамики выпуска и цен, экономисты разработали инструментарий совокупного спроса и совокупного предложения. В данном разделе мы рассмотрим этот центральный инструмент макроэкономической теории. После изучения этого метода макроанализа, мы используем модель совокупного спроса и совокупного предложения, чтобы объяснить некоторые значительные исторические события.

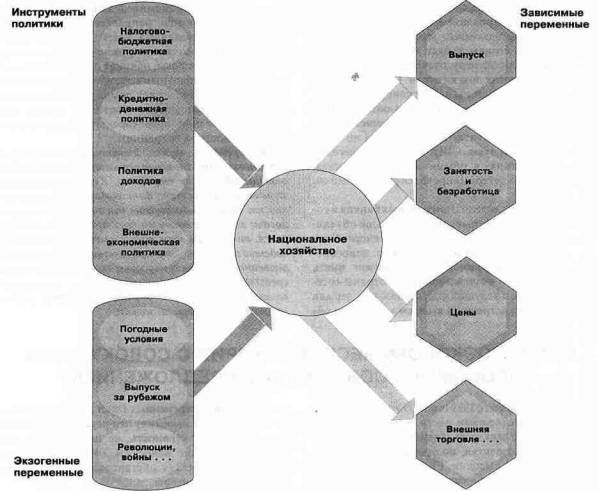

«Внутри макроэкономики»:

совокупный спрос и совокупное предложение

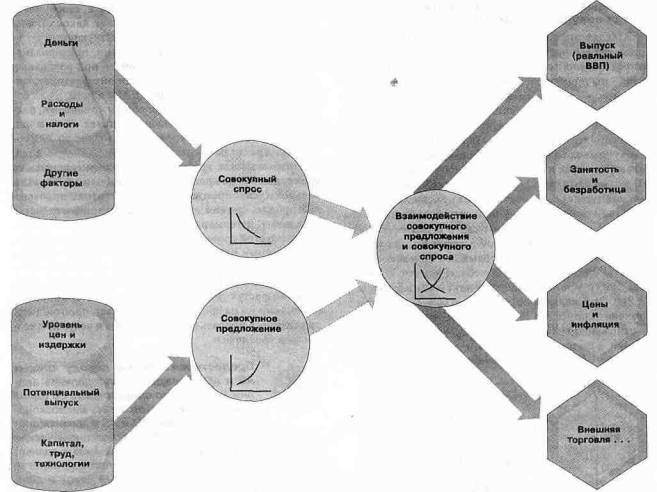

Мы начнем с простого описания сил, действующих на макроуровне; это описание дано на рис. 21-5. В его левой части перечислены основные переменные, воздействующие на макроэкономическую систему. Прежде всего, к ним относятся инструменты политики, обсуждавшиеся в предыдущем разделе: налоги, рычаги кредитно-денежной политики и т.д. Вдобавок, имеется

ряд экзогенных переменных (иногда их также называют внешними переменными)', эти переменные влияют на экономическую активность, но не зависят от нее. К таким параметрам относятся войны и революции, внешнеэкономическая обстановка, рост населения и многие другие факторы.

Инструменты политики и экзогенные переменные совместно определяют ключевые макроэкономические переменные, перечисленные в правой части рис. 21-5. Иными словами, они детерминируют зависимые переменные (иногда их также называют эндогенными переменными), т.е. национальный выпуск, занятость и безработицу, а также уровень цен.

Определение совокупного предложения и совокупного спроса

Каким образом различные силы совместно определяют совокупную экономическую активность?Рис. 21 -6 иллюстрирует связи между различными переменными в экономике на макроуровне. На этом рисунке инструменты политики и экзогенные переменные подразделены на две категории: на детерминанты совокупного предложения и на детерминанты совокупного спроса. Такая классификация необходима, чтобы понять, что определяет уровни выпуска, цен и безработицы.

В нижней части рис. 21-6 изображены факторы, воздействующие на совокупное предложение. Этот термин означает совокупное количество товаров и услуг,

Рис. 21-5. Как различные факторы воздействуют на экономику в целом?

Инструменты политики (например, рычаги кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики) и экзогенные переменные (войны, выпуск в зарубежных странах и т.д.) совместно определяют выпуск, цены, занятость и параметры внешней торговли

которое предприятия страны готовы произвести и продать за данный период времени. Совокупное предложение (часто обозначается как AS) зависит от уровня цен, производственных мощностей экономики и величины издержек.

В целом, производителям хотелось бы, продавать всю продукцию, которую они могут выпустить, по высоким ценам. При одних обстоятельствах, уровни цен и расходов могут быть низкими, в результате чего наблюдаются избыточные производственные мощности предприятий. При других обстоятельствах, например, в течение бума, обусловленного военным временем, объемы мощностей заводов и фабрик могут быть таковы, что за них между производителями происходит жесткая конкурентная борьба. Эта борьба возникает из-за стремления производителей выпустить количест

во продукции, достаточное для выполнения всех поступивших заказов.

Мы видим также, что совокупное предложение зависит от уровня цен, которые могут быть назначены производителями, равно как и от производственных мощностей экономики или потенциального выпуска. Н о что детерминирует последний из только что названных параметров? Потенциальный выпуск определяется доступностью производственных факторов (наиболее важные из которых — труд и капитал), а также управленческой и технической эффективностями комбинирования этих факторов.

Следует учитывать, что национальный выпуск и общий уровень цен определяются двумя лезвиями ножниц совокупных предложения и спроса. Вторым лезвием этих ножниц является совокупный спрос. Этот тер-

Рис. 21-6. Совокупные предложение и спрос определяют основные макроэкономические переменные

Этот важнейший рисунок иллюстрирует главные факторы, воздействующие на совокупную экономическую активность. В левой части перечислены основные переменные, определяющие совокупные предложение и спрос: инструменты политики, в частности, рычаги кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики, а также запасы капитала и затраты труда. В центре рисунка изображено взаимодействие совокупного спроса (т.е. уровня спроса) с совокупным предложением (т.е. с имеющимися ресурсами). Самые важные результаты этого взаимодействия приведены справа в шестиугольниках: выпуск, занятость, уровень цен и параметры внешней торговли

мий означает совокупное количество денег, которое различные сектора экономики готовы израсходовать за данный период времени. Совокупный спрос (часто обозначается как AD) —это сумма расходов, сделанных потребителями, производителями и государством;

она зависит от уровня цен, равно как и от кредитно-денежной политики, наэтогово-бюджетной политики и других факторов.

Иными словами, совокупный спрос измеряет суммарные расходы всех хозяйствующих субъектов в экономике. В суммарные закупки входят автомобили, продовольствие и другие потребительские блага, приобретенные потребителями; заводы и оборудование, приобретенные предприятиями; подводные лодки и

компьютеры, приобретенные государством; а также чистый экспорт. Суммарные закупки зависят от цен, по которым предлагаются товары, от экзогенных факторов и от политики правительства.

Используя оба лезвия ножниц совокупных предложения и спроса, мы выводим состояние равновесия, подобное, например, тому, что изображено в правом круге рис. 21-6. Национальный выпуск и уровень цен устанавливаются на таком уровне, при котором покупатели готовы приобрести то, что продавцы готовы реализовать. Формируемые таким образом выпуск и уровень цен определяют занятость, безработицу и чистый экспорт.

Кривые совокупного предложения и совокупного спроса

В целях анализа состояния макроэкономической конъюнктуры часто используются кривые совокупного предложения и совокупного спроса. Напомним, что в главе 3 мы применяли кривые рыночного спроса и рыночного предложения для изучения цен и количеств отдельных благ. Аналогичный графический аппарат может помочь нам уяснить, каким образом государственная политика и экзогенные факторы, действуя через совокупные предложение и спрос, определяют национальный выпуск и уровень цен. Используя модель AS-AD, мы можем видеть, как рост денежной массы порождает повышение цен и увеличение выпуска. Мы также в состоянии понять, почему повышение эффективности приводит к увеличению выпуска и к снижению цен. Более того, посредством этой важной модели можно объяснить, почему рост мировых цен на нефть может вызвать «стагфляцию», т.е. неблагоприятную ситуацию, при которой стагнация сочетается с инфляцией.

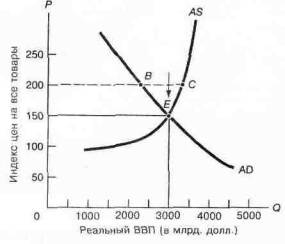

Рис. 21-7 иллюстрирует кривые совокупных предложения и спроса. На горизонтальной оси этого рисунка отложен совокупный выпуск (реальный ВВП) экономики, а на вертикальной оси — общий уровень цен (измеренный, например, дефлятором ВВП).

Рис. 21-7. Определение общего уровня цен и совокупного выпуска через совокупный спрос и совокупное предложение . ;

Кривая AD изображает величину совокупных расходов при различных уровнях цен и при постоянстве прочих факторов. Кривая AS изображает, какое количество благ фирмы произведут и продадут опять-таки при различных уровнях цен и при прочих равных условиях.

Национальный выпуск и общий уровень цен определяются в точке пересечения кривых совокупного спроса и совокупного предложения. В данном случае точкой их пересечения является точка Е. Это равновесие устанавливается при таком общем уровне цен, при котором фирмы готовы произвести и продать то, что домашние хозяйства и другие покупатели готовы приобрести

Убывающая кривая — это кривая совокупного спроса, или кривая AD. Она изображает, какое количество благ будет куплено всеми хозяйствующими субъектами в экономике — потребителями, предприятиями, иностранцами и государством — при различных уровнях цен (и при постоянстве прочих факторов, определяющих совокупный спрос). Мы видим, что в соответствии с этой кривой, при общем уровне цен, равном 150, совокупные расходы составят 3000 млрд. долл. (за год). Если бы уровень цен возрос до 200, совокупные расходы сократились бы до 2300 млрд. долл.

Возрастающая кривая — это кривая совокупного предложения, или кривая AS. Она изображает, сколько товаров и услуг производители будут готовы произвести и продать при каждом уровне цен (и при постоянстве остальных детерминант совокупного предложения). Согласно этой кривой, производители захотят продать благ на сумму 3000 млрд. долл. при уровне цен, равном 150; в то же время, они решат продать большее количество продукции, эквивалентное 3300 млрд. долл., если цены возрастут до 200. Когда уровень суммарного объема спроса на продукцию возрастает, производители стремятся продать больше товаров и услуг при воз' росшем уровне цен.

Предостережение по поводу кривых

|

|

AS и AD. Прежде, чем продолжить анализ, необходимо предупредить об одной важной вещи: нельзя путать макроэкономические кривые AD и AS с микроэкономическими кривыми DD и SS. Микроэкономические кривые спроса и предложения изображают количества и цены отдельных продуктов при постоянстве таких переменных, как национальный доход и цены остальных благ. Кривые же совокупных предложения и спроса, напротив, иллюстрируют определение совокупного выпуска и общего уровня цен при неизменности таких параметров, как денежная масса, на-логово-бюджетная политика и запас капитала. С помощью этих кривых можно объяснить, каким образом налоги воздействуют на совокупный выпуск и движение всех цен; посредством же микроэкономических кривых спроса и предложения можно увидеть, каким образом рост налогов на бензин воздействует на закупки автомобилей. Рассмотренные два аппарата кривых имеют внешнее сходство, но предназначены для объяснения совсем разных явлений.

Макроэкономическое равновесие. Теперь используем понятия AS и AD для рассмотрения того, каким образом определяются равновесные значения цены и количества. На понятном языке только что приведенная фраза означает, что мы хотим обнаружить реальный ВВП и средний уровень цен, которые удовлетворят как покупателей, так и продавцов. Для кривых AD и AS, изображенных на рис. 21-7, народное хозяйство находится в равновесии в точке Е. Только в этой точке, в которой

уровень выпуска Q равен 3000, а уровень цен Р равен 150, покупатели и продавцы удовлетворены. Лишь в точке Е потребители, фирмы, иностранцы и государство готовы купить в точности такое количество благ, которое предприятия готовы произвести и продать.

Каким образом экономика достигает равновесия? Действительно, что мы имеем в виду под этим термином? Макроэкономическое равновесие—это сочетание совокупного выпуска и общего уровня цен, при которых ни покупатели, ни продавцы не изменяют своих объемов закупок, объемов продаж и цен. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 21-7. Если бы уровень цен был выше равновесного, будучи, скажем, равным 200, то продавцы желали бы продать больше, чем покупатели желали приобрести; планируемый объем продаж был бы равен С, тогда как планируемый объем закупок—В. По мере того, как фирмы производят больше того количества, которое хотят купить потребители, товары будут накапливаться на складах. В конце концов, производители сократят производство и снизят цены. По мере падения цен со своего исходного слишком высокого уровня, равного 200, разрыв между желаемым объемом расходов и желаемым объемом продаж будет сокращаться до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие при Р = 150 и Q = 3000. После установления равновесного состояния, ни покупатели, ни продавцы не желают изменять объемов спроса и предложения, и нет изменений в давлении на уровень цен.

Макроэкономическая история:

1900-1993 гг.

Мы можем применить аппарат совокупных спроса и предложения для анализа некоторых основных макроэкономических событий американской истории двадцатого века. Мы рассмотрим экономическую экспансию во время Вьетнамской войны, стагфляцию, вызванную шоками предложения в 1970-е гг., глубокую рецессию, порожденную сокращением денежной массы в начале 1980-х гг. и феноменальные показатели экономического роста в этой стране.

Бум военного времени. Американская экономика вступила в 1960-е гг., пройдя до этого через множество спадов. Джон Кеннеди занял пост президента страны, надеясь оживить экономику. Это было время, когда «Новая экономическая теория», как тогда назывался кейнсианский подход, «достигла» Вашингтона. Экономические советники президентов Кеннеди и Джонсона рекомендовали им проводить экспансионистскую политику (т.е. политику, стимулирующую экономическую активность — Прим. пер.), и Конгресс в законодательном порядке осуществил мероприятия, направленные на оживление экономики, в частности, резкие снижения налогов на личные доходы и прибыли корпораций в 1963 г. и 1964 г. В начале 1960-х гг. ВВП воз

растал ежегодно на 4%, безработица уменьшалась, а цены были стабильными. К 1965 г. экономика функционировала на уровне потенциального выпуска.

К сожалению, государство недооценило размах наращивания производства военной продукции для ведения Вьетнамской войны; с 1965 по 1968 год военные расходы возросли на 55%. Даже когда стало ясно, что назревает большой инфляционный бум, президент Джонсон отсрочил проведение болезненных мероприятий налогово-бюджетной политики, которые должны были бы «сдержать» экономику. Повышение налогов и урезание государственных расходов на продукцию гражданского сектора произошли только в 1968г.—тогда это было уже слишком поздно для предотвращения инфляционного давления, возникавшего из-за перегрева экономики. Федеральная резервная система поддержала подъем деловой активности обеспечением быстрого роста денежной массы и низких процентных ставок. Вследствие этого, в течение большей части периода 1966-1970-х гг. экономика функционировала на уровне, превышавшем ее потенциал. Инфляция постепенно росла под давлением низкой безработицы и большой степени использования производственных мощностей заводов и фабрик.

Рис. 21-8 иллюстрирует описываемые события. Сокращение налогов и рост военных расходов увеличили совокупный спрос, что привело к сдвигу кривой совокупного спроса вправо от AD к AD' при смещении равновесного состояния от Е к Е'. Выпуск и занятость резко возросли, а цены, по мере превышения выпуском пределов производственных мощностей, начали ускоряться. Экономисты поняли, что легче было стимулировать экономику, чем убедить государственных должностных лиц «охладить» ее, когда возникла угроза инфляции. Этот урок побудил многих поставить под вопрос мудрость антициклической налогово-бюджетной политики.

Шоки предложения и стагфляция. В течение 1970-х гг., промышленно развитые страны были поражены новой макроэкономической болезнью — шоками предложения. Этот термин означает внезапное изменение величины издержек или производительности, которое резко сдвигает кривую совокупного предложения. Шоки предложения были особенно болезненны в 1973 г. Этот год, названный «годом семи бед», был отмечен неурожаями, изменениями течений океана, крупными спекуляциями на товарных рынках, сумато-хой на валютных рынках и рост в четыре раза мировых цен на неочищенную нефть.

Это нарушение поставок неочищенных веществ и топлива привело к впечатляющему росту оптовых цен. Цены на только что названные факторы производства с 1972 г. по 1973 г. возросли в большей степени, чем за весь период, длившийся от окончания Второй мировой войны до 1972 г. Вскоре после шока предложения, ин-

|

|

|

|

Рис. 21-8. Бум военного времени стимулирован увеличением совокупного спроса

В течение военного времени, возрастание военных расходов увеличивает совокупные расходы, что приводит к сдвигу кривой совокупного спроса otad кАО' и повышает равновесный уровень выпуска от Е к Е'. Когда фактический выпуск начинает превышать потенциальный, уровень цен резко растет от Р до Р', следствием чего является инфляция военного времени

Рис. 21-9. Последствия шоков предложения

Резкий рост стоимости нефти, других видов сырья или труда увеличивает издержки производства. Это приводит к стагфляции, которая представляет собой сочетание стагнации и инфляции. В модели AS-AD увеличение издержек сдвигает вверх кривую совокупного предложения от AS kas' и изменяет состояние равновесия от Е к Е'. Выпуск уменьшается отОдо Q', тогда как цены растут. Таким образом, в экономике происходят сразу две «неприятности» —снижение выпуска и рост цен

фляция резко увеличилась, а реальный выпуск снизился, т.е. США оказались в состоянии стагфляции.

Как же объяснить сочетание сокращения выпуска и роста цен? Большое и неожиданное увеличение стоимости сырья сформировало шок предложения, который мы можем изобразить как сдвиг вверх кривой совокупного предложения. Такой сдвиг показывает, что производители будут предлагать прежний уровень выпуска только при более высоких ценах. Рассматриваемый сдвиг кривой совокупного предложения проиллюстрирован на рис. 21-9.

Впечатляющими результатами шока предложения является сперва рост цен, а затем уменьшение выпуска и увеличение безработицы. Таким образом, шоки предложения уводят от всех основных целей макроэкономической политики.

Политика «дорогих денег», 1979-1982 гг. К 1979 году экономика восстановилась после шока предложения 1973 года. Выпуск вернулся к своему потенциалу. Однако беспорядки на Ближнем Востоке привели к еще одному нефтяному шоку после того, как иранская революция вызвала скачок цен на нефть от 14 долл. за баррель в начале 1978 года до 34 долл. за баррель в 1979 году. Инфляция увеличилась драматически, в среднем на 12% в год в период с 1978 по 1980 год.

Двузначная инфляция была неприемлема. В ответ на это, администрация президента Картера стала осуществлять мягкую политику доходов и умеренные ограничительные налогово-бюджетные мероприятия, но инфляция продолжалась. Тогда за дело взялась Федеральная резервная система, которая, под руководством экономиста Пола Волькера, прописала сильнодействующее лекарство в виде «дорогих денег» для замедления инфляции. Процентные ставки резко возросли в 1979 и 1980 гг., индексы фондовых рынков упали, и возникли трудности с получением кредитов. Политика дорогих денег Федеральной резервной системы (ФРС) уменьшила расходы домашних хозяйств и предприятий. Особо сильное влияние было оказано на высокоэластичные по процентной ставке компоненты совокупного спроса. После 1979 года, жилищное строительство, закупки автомобилей, промышленные инвестиции и чистый экспорт резко уменьшились.

Мы можем изобразить, каким образом дорогие деньги привели к росту процентных ставок и уменьшению совокупного спроса, используя рис. 21-8. Для этого нужно просто поменять на нем стрелку. Иными словами, жесткая кредитно-денежная политика уменьшила расходы и вызвала сдвиг кривой совокупного спроса влево и вниз, т.е. в сторону, противоположную относительно последствий увеличения военных расходов в 1960-е гг. Сокращение совокупного спроса умень-

шило фактический выпуск почти на 10% ниже его потенциала к концу 1982 года; а уровень безработицы возрос с менее, чем 6% в 1979 года до более, чем 10% в конце 1982 года.

Вознаграждением за эти суровые меры стало впечатляющее уменьшение (усредненных темпов) инфляции от 12% за период 1978-1980 гг. до 4% за период 1983-1988 гг. За сокращением инфляции последовала безработица, и издержки этого сокращения были велики, выразившись в уменьшении выпуска, дохода и занятости. Низкая инфляция и избыточные производственные мощности в начале 1980-х гг. заложили основу для длительного подъема деловой активности в годы правления Рейгана. Реальный ВВП неуклонно возрастал с 1982 до 1989 года в среднем на 3% ежегодно; безработица уменьшилась с более, чем 10% в 1982 году до 5,5%в 1988-1989 гг.; а показатели инфляции оставались приемлемыми, составляя в среднем 3,5% после 1982 г. Политика дорогих денег была осуществлена за счет больших издержек, но с ее помощью удалось исторгнуть инфляцию из американской экономики.

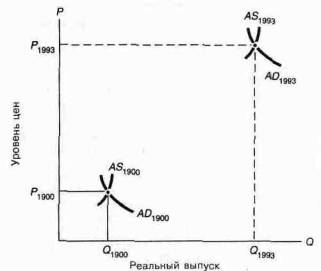

Столетие экономического роста. Последним актом в нашей макроэкономической драме является рост выпуска и цен за все двадцатое столетие. С начала нашего века выпуск возрос более, чем в 16 раз. Как же можно объяснить эту долгосрочную тенденцию?

Внимательное рассмотрение данных по американскому экономическому росту позволяет выявить, что темп этого роста в течение двадцатого века составлял в среднем 3,1% в год. Отчасти этот рост был вызван ростом масштабов производства, т.к. затраты капитала, труда и даже земли резко возросли в течение этого периода. Важный вклад в экономический рост внесло также повышение эффективности, вызванное выпуском новых продуктов (например, автомобилей) и внедрением новых производственных процессов (например, электронно-вычислительной техники). Существуют и другие, менее заметные факторы роста. К ним следует отнести совершенствование методов управления и нововведения в сфере обслуживания (включая линии сборки и сверхсрочные поставки (overnight delivery). Многие экономисты полагают, что измеренные показатели темпа роста его недооценивают, т.к. в наших способах измерения не учитывается влияние на уровень жизни новых товаров и улучшения качества продукции. Например, когда Томас Краппер изобрел туалет, помещающийся внутри дома, миллионы людей уже не должны были «по нужде» пробиваться через зимние снега в уборную на дворе; однако, появление этого удобства никак не было учтено при измерении валового внутреннего продукта.

Как же мы можем графически изобразить большой рост выпуска посредством модели AS-AD? Ответ на этот вопрос дает рис. 21-10. Увеличение затрат производственных факторов и повышение эффективности

привели к огромному сдвигу вправо кривой совокупного предложения от А5190одо ASi993. Наблюдалось также резкое увеличение издержек производства, т.к. среднечасовые заработки возросли с 0,1 долл. до 14,28 долл., поэтому кривая AS сдвинулась также вверх. Суммарным эффектом стал рост как выпуска, так и цен; этот рост изображен на рис. 21-10.

Роль экономической политики

Каким образом макроэкономическая политика учитывается в рассматриваемой модели?Сегодня главная цель этой политики состоит в том, чтобы поставить диагноз состояния экономики и прописать правильное лекарство. Например, в администрации Клинтона полагали, что основная проблема, с которой столкнулась экономика в течение 1993 г., заключалась в неадекватном объеме национальных сбережений; в качестве лекарства были использованы рост налогов и снижение расходов, уменьшившие бюджетный дефицит, и стимулирование реаллокации возросших национальных сбережений в сферу отечественных или иностранных инвестиций, Политика была направлена на повышение темпа роста потенциального выпуска, т.е. чтобы, по сути, обеспечить более быстрый сдвиг вправо кривой AS для будущих версий рис. 21-10.

Некоторые экономисты воспринимали этот подход как рискованный; поскольку ужесточившаяся налого-

Рис. 21-10. Рост потенциального выпуска определяет долгосрочные макроэкономические результаты

В течение нашего столетия, увеличение затрат труда и капитала, а также повышение эффективности привели к громадному росту производственного потенциала экономики, что вызвало большой сдвиг вправо кривой совокупного предложения. В длительном периоде совокупное предложение является главным детерминантом роста выпуска

во-бюджетная политика приводит также к уменьшению совокупного спроса и, поэтому, вызывает сдвиг кривой AD влево. Если бы этот сдвиг не был компенсирован экспансионистской кредитно-денежной политикой, налогово-бюджетное сжатие грозило бы замедлить уже ставшее вялым оживление. Стоило ли идти на этот риск?В администрации Клинтона давали утвердительный ответ на этот вопрос, поскольку акцент дел алея на долгосрочном экономическом росте, а не на краткосрочном деловом цикле. В другие времена, или в других странах, или при другом главе государства была бы предпринята, возможно, экспансионистская, а не ре-стриктивная налогово-бюджетная политика.

Другие виды шоков ставят иные проблемы. Как бы следовало отреагировать стране, если бы сегодня произошел крупный шок, связанный с изменениями цен на нефть? После сокращения совокупного предложения (подобное сокращению, описанному на рис. 21-9), должны ли были бы государственные деятели «финансировать» рост цен посредством увеличения совокупного спроса в целях предотвращения какого-либо уменьшения выпуска?Или, быть может, напротив, следовало бы сокращать совокупный спрос в целях предотвращения роста общего уровня цен?«Аккомодатив-

ная» политика (т.е. политика, при которой государство увеличивает совокупный спрос в ответ на любоеумень-шение совокупного предложения —Прим. пер.) приведет к большой инфляции, но, в то же время, сохранит прежние уровень занятости. «Неаккомодативная» политика (т.е. политика, при которой государство не воздействует на совокупный спрос при уменьшении совокупного предложения —Прим. пер.) вызовет экономический спад и большую безработицу, но, при этом, предотвратит увеличение инфляции.

Какой подход правилен? Экономисты не дают точного ответа на подобные вопросы, т.к. последние относятся к нормативной проблематике, содержащей дилеммы общественных и политических ценностей. Роль экономической теории состоит здесь в применении ее инструментов для изучения позитивной проблематики, например, для выработки оценок выгод и потерь от инфляции и безработицы при проведении тех или иных мероприятий экономической политики. Однако, в конечном счете, трудный выбор между инфляцией и безработицей, или между сегодняшним и будущим потреблением должен быть сделан в рамках того, что называется политическим процессом.

РЕЗЮМЕ

А. Что такое макроэкономика?

1. Макроэкономическая теория изучает функционирование экономики как единого целого; предметом ее анализа являются долгосрочный рост, циклические колебания совокупного выпуска, безработицы и инфляции, денежная масса и бюджетный дефицит, а также международные торговля и финансы. Микроэкономика, напротив, изучает отдельные рынки, цены и количества.

2. США стали законодательно устанавливать макроэкономические цели только после Второй мировой войны. В Законе о занятости 1946 года была провозглашена федеральная политика, осуществляемая для «обеспечения максимально возможных занятости, производства и покупательной способности». Позднее, национальные приоритеты относительно этих трех целей изменились;

но в США, как и во всех странах с рыночной экономикой, названные цели все еще формируют центральные макроэкономические вопросы:

а) Почему производство и занятость нередко уменьшаются, и как можно сократить безработицу?

б) Каковы причины инфляции, и как можно ее держать под контролем?

в) Как страна может увеличить темп экономического роста?

3. Помимо этих сложных вопросов, существует неопровержимый факт наличия неизбежных конфликтов между вышеназванными целями: будущее быстрое

повышение уровня жизни может означать уменьшение сегодняшнего потребления, а сдерживание инфляции может повлечь за собой на некоторое время большую безработицу.

4. Экономисты оценивают успешность функционирования экономики, определяя, удовлетворяют ли ее результаты следующим целям: а) Высокие уровни и быстрый рост производства и потребления. Производство (выпуск) обычно измеряют валовым внутренним продуктом (ВВП), который представляет собой совокупную ценность всех конечных благ и услуг, выпущенных в данном году. Фактический ВВП должен быть также высок относительно потенциального ВВП, т.е. максимально возможного выпуска или выпуска, обеспечивающего высокий уровень занятости, б) Низкий уровень безработицы и высокий уровень занятости при достаточном предложении хороших рабочих мест. в) Стабильность уровня цен (или низкая инфляция) при установлении цен и заработной платы на свободных рынках.

5. До возникновения макроэкономической науки, страны плавали по макроэкономическим волнам без рулевого. Сегодня существует множество инструментов, посредством которых правительство может управлять экономикой: а) Налогово-бюджетная политика (государственные расходы и налогообложение) воздействует на размещение (аллокацию) ресурсов между частными и коллективными благами, влияет на доходы и потребление людей, а также сти-

мулирует инвестиции и другие экономические решения. б) Кредитно-денежная политика (в особенности . регулирование центральным банком денежной массы для влияния на процентные ставки и условия кредитования) воздействует на те сектора экономики, которые чувствительны к проценту (т.е. поведение которых в значительной степени зависит от процентных ставок — Прим. пер.). К таким секторам прежде всего относятся жилищное строительство, промышленные инвестиции и чистый экспорт, в) Политика доходов (государственные программы, которые прямо воздействует на решения, связанные с установлением заработной платы и цен) заключается в попытке контроля над инфляцией, не влекущего за собой большие издержки в виде рецессии и безработицы. Поскольку такая политика мешает достижению максимально возможной э4)фективности рынков, сегодня она редко проводится в мирное время.

6. Каждая страна — не что иное, как малая часть все более интегрирующейся мировой экономики, в которой страны взаимосвязаны через торговлю товарами и услугами, а также через финансовые потоки. Бесперебойно функционирующая экономическая систе-ма содействует быстрому экономическому росту, но она же может ставить палки в колеса роста, если нарушаются торговые потоки, или разрушается международный финансовый механизм. Контроль над международной торговлей — одна из важнейших сфер деятельности для правительства любой страны.

Б. Макроэкономическая история с совокупным спросом и с совокупным предложением

7. Важнейшими понятиями, которые необходимы для понимания того, как определяются национальный выпуск и уровень цен, являются совокупное предложение (AS) и совокупный спрос (AD). Совокупный спрос состоит из суммарных расходов в экономике, сделанных домашними хозяйствами, предприятиями, государством и иностранцами. Он представляет собой совокупный выпуск, который все хозяйствующие субъекты желают купить при каждом уровне цен, а также при отсутствии изменений в кредитно-денежной, налогово-бюджетной политике и в других факторах, воздействующих на спрос. Совокупное предложение — это количество продукции, которое

предприятия готовы произвести и продать при данных ценах, издержках и рыночной конъюнктуре.

8. Кривые AS и AD имеют ту же самую форму, что и хорошо знакомые кривые предложения и спроса, изучаемые в микроэкономической теории. Кривая AD изображает количество благ, которое домашние хозяйства, фирмы и другие сектора будут покупать при каждом уровне цен и при прочих равных условиях. Кривая AS иллюстрирует, сколько благ предприятия будут готовы произвести и продать, опять-таки, при каждом уровне цен и при прочих равных условиях (здесь нужно остерегаться возможной путаницы между микроэкономическими и совокупными предложением и спросом).

9. Макроэкономическое равновесие, определяющее совокупный выпуск и общий уровень цен, устанавливается в точке пересечения кривых AS и AD .При равновесном уровне цен, покупатели готовы приобрести то, что предприятия готовы продать. Равновесный выпуск может отклоняться от выпуска, обеспечивающего полную занятость, т.е. от потенциального выпуска.

10. Недавняя американская экономическая история характеризуется беспорядочными циклами шоков совокупных спроса и предложения и реакциями государства на эти шоки. В середине 1960-х гг. раздувшийся вследствие Вьетнамской войны бюджетный дефицит, вкупе с политикой «дешевых денег», привел к быстрому увеличению совокупного спроса. Результатом этого был резкий скачок цен и инфляция. В 1973 ив 1979гг. неблагоприятные шоки предложения привели к сдвигу вверх кривой совокупного предложения, что привело к стагфляции, т.е. к одновременному росту безработицы и инфляции. В конце 1970-х гг. лица, ответственные за проведение макроэкономической политики, отреагировали на растущую инфляцию ужесточением кредитно-денежной политики и повышением процентных ставок. Следствием данных событий оказалось уменьшение тех видов расходов, которые высоко эластичны по ставке процента: жилищное строительство, инвестиции и чистый экспорт.

11. На протяжении всего нашего столетия, рост потенциального выпуска увеличил совокупное предложение на огромную величину и привел почти к непрерывному росту выпуска и уровня жизни.

Главные макроэкономические понятия

макроэкономика и микроэкономика

валовой внутренний продукт (ВВП),

фактический и потенциальный

занятость, безработица и уровень

безработицы

инфляция, дефляция

индекс потребительских цен (ИПЦ)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

политика доходов чистый экспорт

налогово-бюджетная политика (государственные расходы, налогообложение) деньги, кредитно-денежная политика

Модель совокупного спроса и совокупного предложения

совокупное предложение, совокупный спрос ,

кривая AS, кривая AD

равновесие AS и AD

три макроэкономических шока:

бум военного времени, шок предложения, политика дорогих денег источник долгосрочного экономического роста

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Каковы основные макроэкономические цели? Напишите краткое определение каждой из этих целей. Четко объясните причины их важности.

2. Если бы ИПЦ составил 300 в 1993 году и 315 в 1994 году, то чему был бы раве^темп инфляции в 1994 году?

3. Каково будет воздействие каждого из нижеперечисленных событий на совокупный спрос или на совокупное предложение (зависимый параметр указан в скобках после соответствующего события)?

а) Большой рост цен на нефть (AS).

б) Заключение соглашения о сокращении численности вооруженных сил, в соответствии с которым происходит уменьшение военных расходов (AD).

в) увеличение потенциального выпуска (AS).

г) политика дешевых денег (AD).

4. Используйте модель AS-AD, чтобы показать воздействие на выпуск и общий уровень цен событий, перечисленных в предыдущем вопросе.

5. Представьте, что вы отвечаете за макрорегулирова-ние экономики США, которая находится в состоянии равновесия при Р= 100 и Q = 3000, причем ее потенциальный выпуск также равен 3000. Вы отказываетесь проводить «аккомодативную» политику в ответ на возможную инфляцию; т.е. вы хотите поддерживать цены абсолютно стабильными и равными 100, независимо от того, что произойдет с выпуском. Наконец, вы можете осуществлять кредитно-денежную и налогово-бюджетную политику для влияния на совокупный спрос, но в коротком периоде вы не в состоянии воздействовать на совокупное предложение. Каким образом вы будете действовать в ответ на следующие события?

а) Неожиданное увеличение инвестиционных расходов.

б) Резкий рост цен на продовольствие, происходящий вследствие катастрофического наводнения на реке Миссисипи.

в) Снижение производительности, уменьшающее потенциальный выпуск.

г) Заключение соглашения о сокращении вооруженных сил и связанных с этой сферой деятельности расходов на 20%.

д) Резкое уменьшение чистого экспорта, вызванное

глубокой депрессией в Европе.

6. В 1982-1983 гг. администрация Рейгана проводила налогово-бюджетную политику, которая состояла в снижении налогов и увеличении государственных

расходов.

а) Объясните, почему эта политика привела к увеличению совокупного спроса. Покажите ее воздействие на выпуск и цены, допуская, что сдвигается

только кривая AD, а расположение кривой AS не изменяется.

б) Сторонники «экономики предложения» (направления в современной экономической мысли — Прим. пер.) считают, что снижение налогов воздействует на совокупное предложение главным образом через увеличение потенциального выпуска. Допуская, что налогово-бюджетная политика Рейгана влияла и на AS, и на AD, покажите ее воздействие на выпуск и уровень цен. Объясните, почему влияние этой политики на выпуск является недвусмысленным, тогда как последствия ее воздействия на цены неясны.

7. Экономическая программа Клинтона, утвержденная Конгрессом в 1993 году, включала в себя ужесточение налогово-бюджетной политики посредством роста налогов и сокращения государственных расходов. Покажите последствия этой политики, допуская:

а) что отсутствует нейтрализующая ее кредитно-денежная политика; б) что кредитно-денежная политика возмещает влияние налогово-бюджетной политики на разрыв ВВП, а уменьшение бюджетного дефицита приводит к увеличению инвестиций и повышению темпов экономического роста потенциального выпуска.

8. Рассмотрите показатели реального ВВП и уровня цен, содержащиеся в нижеприводимой таблице.

|