Главными недостатками экономического общества, в котором мы живем, являются его неспособность обеспечить полную занятость, та произвольность и неравномерность в распределении богатства и доходов, которая ему свойственна.

Джои-Мейиард Кейнс «Общая теория занятости, процента и цен» (1935).

Словно брошенный в воду камень, каждое действие в экономике порождает вокруг себя волны, которые распространяются далеко по всему экономическому пространству. Когда Дисней строил свой новый парк — то есть осуществлял инвестиции — это создавало рабочие места для тысяч строителей, которые на полученную зарплату смогли купить такиетовары, как новые автомобили, видеомагнитофоны или пакетики кукурузных хлопьев. Когда федеральное правительство сокращает расходы на постройку реактивных истребителей, то десяткам тысяч работников аэрокосмической промышленности приходится туже затягивать пояса и, урезав свои расходы, отправляться на поиски новой работы. Когда «Боинг» выполняет крупный заказ на поставку самолетов для иностранной авиакомпании, это приносит миллионы долларов прибыли в карманы акционеров, которые, покупая на эти деньги новые дома, автомобили, или вкладывая их в производство, стимулируют дальнейший рост отечественной экономики. За всеми этими примерами экономической деятельности кроется одна из главных макроэкономических закономерностей: увеличение или уменьшение инвестиций, государственных расходов или сальдо внешнеторгового баланса, т.е. любое изменение совокупного спроса оказывает мощное воздействие на объемы производства, занятости и уровень

цен. До тридцатых годов нашего века экономисты и политики, которые совместными усилиями пытались найти решение проблем депрессии и инфляции, не знали о существовании этой зависимости. Однако, благодаря вкладу Кейнса и работавших после него экономистов, люди значительно приблизились к пониманию причин циклических спадов и оживлений экономической активности и тех мер, которые необходимо предпринимать в том или ином случае.

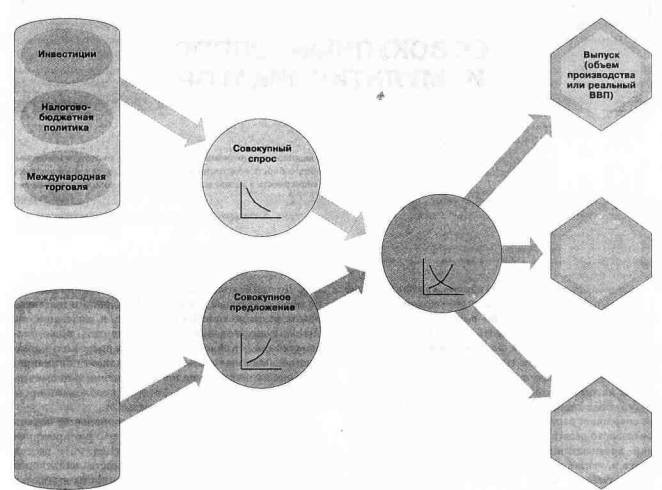

Предложенный Кейнсом принципиальный подход к анализу экономики за прошедшие 60 лет претерпел значительные изменения и дополнения, но и по сей день теория совокупного спроса остается наилучшим учением, с помощью которого экономисты пытаются понять деловые циклы. Поэтому в первой части настоящей главы мы рассмотрим основы анализа совокупного спроса; во второй части и в последующих главах мы продолжим изучение совокупного спроса с помощью кейнсианской модели мультипликатора, которая представляет собой простейший подход к изучению того, как изменения в таких элементах совокупных расходов, как инвестиции, государственные закупки, налоги или обороты внешней торговли, приводят к изменениям в совокупном спросе, занятости и объеме производства. Общая схема нашего анализа представлена на рис. 24-.1.

А. ОСНОВЫ АНАЛИЗА СОВОКУПНОГО СПРОСА

Во введении в макроэкономику, сделанном в главе 21, мы показали, как в результате взаимодействия совокупного спроса и совокупного предложения складывается определенный объем производства и уровень цен. Сейчас, для того, чтобы лучше понять действие экономического механизма,, нам предстоит

уделить внимание детальному анализу совокупного спроса.

Совокупный спрос (AD) — это общее или суммарное количество продукции, которое может быть куплено при данном уровне цен и при прочих равных уело-

Рис. 24-1. Как совокупный спрос влияет на объем производства

В этой и в последующих главах формирование совокупного спроса исследуется с помощью кейнсианской модели мультипликатора, описывающей взаимодействие между эндогенными потребительскими расходами и такими экзогенными переменными, как инвестиции, экспорт, государственные расходы и налоги. В этих главах также показывается, каким образом в результате совместного действия этих переменных формируется производство и занятость

ви

ях. Совокупный спрос представляет собой желаемую величину расходов на потребление, частные внутренние инвестиции, государственные закупки товаров и услуг и чистый экспорт во всех секторах экономики. Он складывается из четырех составляющих.

1. Потребление. Как отмечалось в предыдущей главе, объем потребления (С), в первую очередь, определяется величиной располагаемого дохода, который равен личному доходу частных лиц за вычетом уплаченных налогов. Кроме того, долгосрочные тенденции в динамике потребления связаны с величиной доходов, имущества и уровня цен. Анализ совокупного спроса сосредоточен, в основном, на факторах реального потребления

(то есть номинальной стоимости потребления, разделенной на индекс уровня цен).

2. Инвестиции. Инвестиции (I), или капиталовложения, включают в себя частные закупки недвижимости, оборудования, а также накопление запасов. В главе 23 мы показали, что объем инвестиций определяется, главным образом, уровнем выпуска, стоимостью капитала и ожиданиями относительно будущей конъюнктуры. Основным каналом влияния экономической политики на инвестиции является кредитно-денежная политика.

3. Государственные закупки. Третьей составляющей совокупного спроса являются государственные закупки товаров и услуг (G): к ним относятся

|

Рис. 24-2. Составляющие совокупного спроса Совокупный спрос состоит из четырех потоков расходов: потребления (С), инвестиций (I), государственных расходов на товары и услуги (G) и чистого экспорта (X). Сдвиг линии совокупного спроса может происходить в результате изменений макроэкономической политики (денежного обращения, государственных расходов или налогообложения) или изменения экзогенных переменных (например, объема производства в зарубежных странах, что повлияет на объем экспорта, или уверенности бизнесменов, оказывающих непосредственное влияние на I) |

такие операции, как покупка правительством танков или дорожностроительного оборудования, финансирование судебной системы или государственных школ. В отличие от потребления и инвестиций, эта часть совокупного спроса определяется непосредственно правительственным решением. Отметим, что когда Пентагон покупает новый истребитель, это является чистой прибавкой к ВВП.

4. Чистый экспорт. Последней составляющей совокупного спроса является чистый экспорт (X), который равен разности между ценностью экспорта и импорта. Объем импорта зависит от величины внутренних доходов и объема производства внутри страны, соотношения цен на внутреннем и внешнем рынках и обменного курса национальной валюты. Экспорт (который является импортом для других стран) можно представить как зеркальное отображение импорта, и определяется он, соответственно, доходами и объемом производства за рубежом, соотношением цен и валютным курсом. Таким образом, величина чистого экспор-

та зависит от соотношения доходов внутри страны и за рубежом, цен на продукцию и валютного курса.

На рис. 24-2 совокупный спрос (линия AD) разложен на четыре составляющие. Для некоторого уровня цен Р мы можем выявить соответствующие значения желаемых объемов потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта, которые в сумме составляют совокупный спрос или совокупные расходы в размере Q.

Линия совокупного спроса

Рис. 24-2 представляет собой весьма упрощенное построение линии совокупного спроса. Прежде всего следует обратить внимание на то, что кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон. Отрицательный наклон означает, что при прочих равных условиях по мере роста уровня цен происходит снижение объема реальных расходов в экономике.

Почему же линия совокупного спроса расположена именно таким образом? Тому есть несколько причин, но наиболее важной является так называемый эффект предложения денег. Построение линии совокупного спроса делалось в предположении о неизменности «прочих равных условий» и, в частности, неизменным подразумевалось предложение денег, —тем самым мы имели в виду, что номинальное количество денег в обращении постоянно, даже если в экономике происходит рост уровня цен.

Последнее означает, что при повышении уровня цен реальная денежная масса пропорционально снижается. Например, если количество денег в обращении определено на уровне 600 млрд. долл., а индекс потребительских цен поднялся со 100 до 150, то количество денег в реальном выражении падает до 400 млрд. долл. (= 600 млрд. долл. х 100/150).

Сокращение количества денег в реальном выражении означает, что деньги становятся более «редкими». Соответственно, процентные ставки и платежи по закладным начинают расти, и становится труднее получить кредит, как следствие, происходит снижение потребления, инвестиций и чистого экспорта. В итоге, рост уровня цен при постоянном количестве денег в обращении, при прочих равных условиях, влечет за собой сокращение реальной денежной массы и снижение реальных совокупных расходов*. В результате, этот процесс имеет вид скольжения вдоль кривой с отрицательным наклоном.

Графическая иллюстрация приводится на рис. 24-3(а). Предположим, что экономика достигает равновесия в точке В при уровне цен 100 (в ценах 1992 г.), объёме ВВП 3000 млрд. долл., и количестве денег в обраще-

Более детальный анализ передаточного механизма денежного обращения рассматривается в следующих главах.

|

|

|

|

Рис. 24-3. Движение вдоль линии AD и сдвиг линии AD

На графике (а) повышение уровня цен при неизменном количестве денег в обращении влечет за собой снижение денежной массы в реальном выражении, рост процентных ставок и, следовательно, снижение расходов на зависящие от ставки процента потребление и инвестиции. Этот процесс описывается движением вдоль кривой AD. На графике (б) «прочие условия» больше не являются постоянными. Если изменяются такие переменные, как количество денег в обращении и налоговая политика, происходит политическое объединение Германии или осуществляются дополнительные военные расходы, это приводит к изменению совокупного спроса при том же самом уровне цен

нии на уровне 600 млрд. долл. Предположим, далее, что из-за плохого урожая уровень цен вырос в полтора раза, так что индекс цен составил 150. При неизменном номинальном количестве денег, их реальная величина падает до 400 млрд. долл. (в ценах 1992 г.) и, следовательно, растет ставка процента. Следовательно, уменьшается объем инвестиций в жилищное и промышленное строительство, снижаются расходы на покупку автомобилей и других товаров, чья реализация связана с потребительским кредитом. В конечном счете это приводит к сокращению совокупных расходов до 2000 млрд. долл., а новое состояние экономики характеризуется точкой С. Падение реального количества денег в обращении спровоцировало определенные экономические процессы, которые и привели, в конце концов, к сокращению совокупного спроса, —эти процессы играют важную роль в экономике и называются передаточным механизмом, их углубленный анализ будет предпринят в следующих главах.

Существует множество других факторов, каждый из которых вносит свой вклад в формирование зависимости между реальными расходами и уровнем цен,

хотя все они менее значимы, чем эффект предложения денег*.

Мы доказали, что линия совокупного спроса имеет отрицательный наклон, это отражает снижение совокупного спроса по мере увеличения у ровня цен. Основной причиной этого является эффект предложения денег, в результате которого увеличение уровня цен при неизменном количестве денег в обращении приводит к падению реального объема денежной массы и понилсению совокупных расходов.

"Предостережение: спрос в микроэкономике и совокупный спрос в макроэкономике. Итак, мы рассмотрели выведение линии совокупного спроса. Но давайте сделаем паузу, чтобы лучше разобраться в принципиальных различиях между спросом в макро- и микроэкономике. Вспомним, что линия спроса в микроэкономике строилась относительно цены одного данного товара при допущении о неизменности прочих цен и доходов потребителей. Напротив, кривая совокупного спроса выводится относительно общего уровня цен, который также от-

|

|

* Например, реальные расходы и уровень цен связаны между собой через эффект реальных остатков, или эффект Пигу, названный так по имени А.С. riHry(A.C.Pigou)—экономиста, работавшего в русле классической школы. Эффект реальных остатков основан на следующем наблюдении: обычно люди хранят часть своих сбережений в виде денег— наличных или депозитов. Когда происходит рост уровня цен, денежные сбережения обесцениваются, что означает сокращение реальной стоимости имущества. Следовательно, расходы населения и совокупный спрос в экономике должны уменьшиться.

Таблица 24-1. Увеличение совокупного спроса и сдвиг линии AD могут быть вызваны множеством факторов

|

Переменные их влияние на совокупный спрос |

|

Экономическая политика |

|

кредитно-денежная увеличение количества денег в обращении привадит к снижению процентных ставок, что политика означает облегчение условий кредитования, стимулирующее рост инвестиций и потребления товаров длительного пользования налогово-бюджетная увеличение государственных расходов на товары и услуги непосредственно означает прирост политика совокупных расходов: снижение налогов и увеличение трансфертов приводят к росту дохода , что в свою очередь способствует увеличению потребления Экзогенные переменные объем производства увеличение объема производства в зарубежных странах способствует увеличению чистого в зарубежных странах экспорта динамика рынков цен- рост цен на акции и недвижимость ведет к увеличению стоимости имущества домашних ных бумаг хозяйств и, следовательно, к увеличению потребления; это также означает снижение стоимости капитала, что способствует росту инвестиционной активности снижение цен на рост объемов добычи нефти способствует снижению мировых цен на нефть; происходящее нефть увеличение реальных доходов населения и снижение неопределенности в деловой среде ведут к росту инвестиций и потребления, в том числе автомобилей появление новых тех- усовершенствование технологий открывает новые возможности для инвестирования и нологий потребления; среди примеров отметим появление железных дорог, автомобиля или компьютерных технологий прочее различные политические события, соглашения о свободной торговле, окончание холодной войны, —все это способствует повышению уверенности производителей и потребителей и, следовательно, в конечном счете ведет к росту инвестиций и потребления товаров длительного пользования |

Линия совокупного спроса описывает связь между совокупными расходами и уровнем цен. Но, помимо уровня цен, совокупный спрос подвержен действию множества других факторов — переменных, чья величина задается экономической политикой, другими экзогенными факторами. В таблице показано, какие процессы могут способствовать увеличению совокупного спроса и сдвигу линии AD вправо и вверх.

кладывается по вертикальной оси, а совокупный объем производства и уровень доходов изменяются по мере скольжения вдоль линии совокупного спроса.

Наконец, изучавшийся в микроэкономике отрицательный наклон кривой спроса на отдельный товар объясняется тем, что человек способен заменять потребление одного блага другим: если, например, цена на мясо растет, объем спроса на мясо уменьшится, потому что ставшее менее доступным мясо окажется частично вытеснено хлебом или картофелем. Линия совокупного спроса имеет отрицательный наклон совсем по другой причине: рост уровня цен означает уменьшение реального количества денег в обращении, что влечет за собой «ужесточение» их распределения в экономике посредством роста ставки процента и сокращение совокупных расходов.

Линия совокупного спроса отличается от своей микроэкономической родственницы тем, что первая из них характеризует последствия изменения уровня цен и выпуска в экономике в целом, тогда как линия спроса в микроэкономике показывает зависимость объема спроса от цены для отдельного товара. Кроме того, линия сово

купного спроса имеет отрицательный наклон по причине эффекта предложения денег, тогда как в основе отрицательного наклона линии спроса в микроэкономике лежит эффект замещения между товарами при неизменных доходе и прочих ценах.

Сдвиг линии совокупного спроса

Как мы уже показали, при прочих равных условиях рост уровня цен влечет за собой падение совокупных расходов. Однако, и «прочие условия» в действительности подвержены изменениям, что может также влиять на величину совокупного спроса. Каковы наиболее значимые перемененные, чьи изменения сопровождаются сдвигом линии совокупного спроса?

Все факторы совокупного спроса можно разделить на две группы, как это сделано в табл. 24-1. Одна из них включает переменные, чья величина задается политическими решениями и находится под контролем государства. Это инструменты кредитно-денежной политики, посредством которых центральный банк определяет количество кредитов и денег в обращении, другие условия денежного и финансового рынков, это также инструменты налогово-бюджетной политики — нало-

ги и государственные расходы. В табл. 24-1 показано, как государство может влиять на величину и структуру совокупного спроса.

Вторая группа объединяет экзогенные переменные, то есть те, которые определяются вне рамок AS-AD модели. Некоторые из них, такие как войны и революции, не имеют ни малейшего отношения к предмету макроэкономики, другие, такие как уровень деловой активности в зарубежных странах, не могут контролироваться внутриполитическими решениями, третьи, например, параметры рынка ценных бумаг, в значительной степени подвержены случайным или независимым от прочих факторов колебаниям.

Каким может оказаться действие этих переменных? Рассмотрим пример. Допустим, что перед началом операции в Персидском заливе правительство закупило дополнительное количество танков, противогазов и истребителей. Этот шаг описывается увеличением G. Если прирост государственных расходов не будет компенсирован уменьшением других составляющих совокупного спроса, величина последнего увеличится в точности на величину прироста G, что должно быть показано смещением линии AD вверх также на величину прироста G. Аналогично, увеличение денежной массы в номинальном выражении, падение мировых цен на нефть или рост стоимости имущества домашних хозяйств (скажем, вследствие роста ценности акций, которыми они владеют) приведут к увеличению совокупного спроса, что будет соответствовать сдвигу линии AD вправо и вверх.

На рис. 24-3 (б) показано, как изменения тех или иных переменных, перечисленных в табл. 24-1, влияют на положение кривой AD. В целях самоконтроля рекомендуем построить аналогичную таблицу и проиллюстрировать на графике действие факторов, следствием которых могло бы стать падение совокупного спроса (см.вопрос 2 в конце главы).

Сравнение роли различных факторов совокупного спроса

Среди экономистов не наблюдается особых разногласий по поводу того, какие факторы участвуют в формировании совокупного спроса, однако, в экономической теории не сложилось единой точки зрения относительно того, какие из них играют наиболее важную роль. Некоторые экономисты, например, полагают,

что в анализе совокупного спроса прежде всего необходимо уделять внимание предложению денег. Согласно их теории, которая часто называется монетаризмом, количество денег в обращении является важнейшим фактором, определяющим величину совокупных расходов.

Согласно другой теории, большое значение в формировании совокупного спроса играют экзогенные факторы. Доказывается, например, что технический прогресс сам по себе способен вызвать как оживление экономической активности, так и массовые банкротства. Например, железные дороги стали впервые использоваться в коммерческих целях в 1850-х гг. Это нововведение вызвало бурные инвестиции в строительство железных дорог по всему миру в последующие два десятка лет, что во многом способствовало экономическому росту промышленно-развитых стран того времени. Точно так же, происходящая сегодня революция в развитии систем связи должна стать тем самым толчком, который породит огромную волну инвестиций в эту отрасль — уже сейчас частные компании тратят десятки миллиардов долларов на такие вещи как установка волоконно-оптических сетей и строительство инфраструктуры информационного супер-пространства.

В сегодняшней макроэкономической мысли преобладает эклектический подход, который является развитием кейнсианской традиции, но вобрал в себя многие достижения последнего времени. Согласно этому подходу, называемому кейнсианской макроэкономикой, различные формы государственного вмешательства и экзогенные факторы в разные периоды оказывают на экономику различное влияние. Например, во времена Второй мировой войны, когда военные расходы поглотили более половины ВВП, наиболее значимую роль в формировании совокупного спроса играла налогово-бюджетная политика. В последнее время, однако, по мере того, как Федеральная резервная система стала активнее участвовать в борьбе с инфляцией и безработицей, циклические колебания экономики в наибольшей степени стали зависеть от кредитно-денежной политики.

Итак, к настоящему моменту мы рассмотрели основные элементы теории совокупного спроса, и теперь переходим к изучению простейшей модели мультипликатора.

Б. ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ МУЛЬТИПЛИКАТОРА

Когда экономисты пытаются разобраться в том, почему значительное увеличение военных расходов в военное время приводит к быстрому росту ВВП, или в том, почему предпринятое в США в 1980-е гг. сокращение налогов вызвало самое значительное за все после

военное время оживление экономической активности, или почему вслед за сокращением военных расходов, которое происходит в настоящее время благодаря окончанию холодной войны, в экономике Калифорнии случился глубокий застои,-по любому подобно-

му вопросу экономисты обращаются к модели мультипликатора.

Что же представляет собой модель мультипликатора? Это макроэкономическая теория, которая используется для объяснения того, как определяется объем выпуска в коротком периоде. Слово «мультипликатор» появилось благодаря тому, что с помощью этой модели была обнаружена интересная закономерность: увеличение расходов (например, инвестиций) на 1 доллар приводит к увеличению ВВП больше, чем на 1 доллар. Эта модель показывает, как прирост инвестиций, государственных расходов или налогов, изменение сальдо торгового баланса влияют на объем производства и занятость в экономике с недоиспользованием ресурсов.

В этой главе мы представляем простую модель мультипликатора, в которой учитывается лишь влияние инвестиций на объем ВВП в отсутствие государственной налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, а также внешней торговли. Все эти не менее важные вопросы будут рассмотрены в последующих главах.

Начиная изучение теории мультипликатора, обратите внимание на то, что эта теория не является альтернативой представленной в главе 21 модели AS-AD. Напротив, описывая взаимодействие потребления, инвестиций и других переменных, модель мультипликатора позволяет объяснить, как определяется и как меняется совокупный спрос. В основе модели мультипликатора лежит предположение о том, что цены и ставки заработной платы являются заданными в коротком периоде, то есть постоянными, вследствие чего адаптация экономики к шокам или действиям экономической политики происходит только за счет объема производства и занятости. Допущение о постоянных ценах и ставках зарплаты значительно упрощает процедуру анализа и выглядит вполне уместным при изучении короткого периода. Однако, в целях долгосрочного

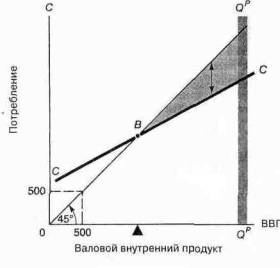

Рис. 24-4. Как совокупный объем производства определяет уровни потребления и сбережений

Функция потребления на графике обозначена СС, а функция сбережений—SS.

Обратите внимание, что обе функции являются зеркальным отображением друг друга: точка постоянного богатства обозначена В. Это точка пересечения линии потребления с линией 45° на верхнем графике, и точка пересечения с горизонтальной осью на нижнем графике. Постарайтесь самостоятельно объяснить, почему вертикальные отрезки, отмеченные на обоих графиках стрелками, равны между собой. Каждая точка на линии 45 находится на равном от осей расстоянии. Серая полоса qpqp соответствует потенциальному уровню ВВП

анализа цены и ставки зарплаты все же будет необходимо принять в качестве переменных, поскольку изменения совокупного спроса, потенциального объема выпуска и издержек производства, которые имеют место по условиям длительного периода, в той или иной степени сопровождаются реакцией с их стороны.

Определение объема производства при наличии сбережений и инвестиций

Прежде всего нам следует рассмотреть связь между инвестициями и потреблением. В главе 23 мы представили в упрощенном виде функции совокупных сбережений и потребления для национального хозяйства в целом. В основе их построения лежала информация о бюджетах всех семей, их имуществе и т.п. Функции потребления и сбережения воспроизведены на рис. 24-4*.

(а) Функция потребления

* На этом графике функции потребления и сбережения заведомо упрощены еще и тем, что здесь не принимаются во внимание налоги, нераспределенная прибыль корпораций, внешняя торговля, выбытие капитала и действия государства в области налогово-бюджетной политики. Здесь предполагается, что величины национального дохода, располагаемого дохода и ВВП равны между собой.

Каждая точка на линии потребления соответствует желаемому или планируемому объему потребления при данном уровне располагаемого дохода. Каждая точка на линии сбережений показывает желаемый или планируемый уровень сбережений при данном уровне дохода. Эти две функции тесно связаны между собой: поскольку C+S всегда равно величине дохода, сумма линий потребления и сбережений на графике в сумме всегда совпадает с линией 45 .

Мы показали, что сбережения и инвестиции определяются весьма различными факторами: величина сбережений, так же как и потребления, связана, главным образом, с размером дохода, тогда как объем инвестиций зависит от объема выпуска и ряда других факторов, таких как объем производства, ожидаемый в будущие периоды, процентные ставки, ставки налогов, уверенность предпринимателей. Все это позволяет принять объем инвестиций в качестве экзогенной переменной, значение которой определяется вне нашей модели. Допустим, например, что ситуация сложилась так, что за год инвестиции должны составить ровно 200 млрд. долл. независимо от величины ВВП. Это означает, что график инвестиций относительно объема ВВП будет выглядеть как горизонтальная линия, то есть каждая точка этого графика должна будет находиться на равном расстоянии от горизонтальной оси. Этот случай проиллюстрирован на рис. 24-5, где инвестиционная функция обозначена II, а функция сбережений обозначена SS. (Имейте в виду, что II не значит римское 2.)

Линии сбережений и инвестиций пересекаются в точке Е. Эта точка соответствует ВВП в размере М и

Рис. 24-5. Равновесный уровень совокупного объема производства определяется пересечением функций сбережений и инвестиций

Горизонтальная линия II показывает, что инвестиции осуществляются в одном и том же объеме независимо от уровня ВВП. В точке Е функции сбережений и инвестиций пересекаются между собой: это положение определяет равновесный уровень ВВП, при котором объем сбережений, которые желают иметь домашние хозяйства, совпадает с величиной инвестиций, которые намерены предпринять деловые круги

представляет собой равновесный уровень объема Производства в модели мультипликатора.

Пересечение графиков инвестиций и сбережений определяет равновесный уровень ВВП, к которому будет стремиться национальный продукт.

Роль равновесия

Почему на рис. 24-5 точка Е является точкой равновесия? Потому что в этой точке уровень сбережений, который желают иметь домашние хозяйства, совпала-ет с величиной инвестиций, которые желают осуществить деловые круги. Когда же предполагаемые инвестиции и предполагаемые сбережения не равны между собой, объем производства будет изменяться так, что вызванные этим процессы направят экономику в сторону равновесия.

Как мы уже подчеркнули, графики сбережений и инвестиций показывают желаемый или планируемый уровень. При объеме производства М фирмы желают инвестировать средства в размере, соответствующем величине ME. Домашние хозяйства также хотят иметь сбережения, в сумме составляющие ME. Важно, однако, что в действительности нет причины, чтобы эти две величины совпали между собой, — формирование сбережений и инвестиций происходит независимо одно от другого. Люди могут ошибиться при формировании своих планов на будущее, а прогнозы нередко составляются некорректно, и когда случаются подобные ошибки, фактические объемы сбережений и инвестиций могут отклоняться от заранее предполагавшихся значений.

Чтобы показать, как в ответ на такое отклонение объем производства меняется до установления равенства между инвестициями и сбережениями, рассмотрим три случая. Пусть в первом случае экономика характеризуется положением точки Е, где графики сбережений и инвестиций пересекаются между собой. Если сложившееся в экономике положение удовлетворяет всех и каждого, то ни у кого нет причин для того, чтобы его изменить, и тогда в будущем, очевидно, домашние хозяйства и инвесторы примут те же решения, что и сегодня.

В состоянии равновесия фирмы оказываются вполне удовлетворены сложившимся у них уровнем товарных запасов, поэтому последние, так же как и выпуск, занятость, доходы и расходы будут поддерживаться на данном уровне. В этом случае на протяжении времени ВВП будет равен величине, соответствующей точке Е, так что мы можем с уверенностью считать его равновесным.

Во втором случае допустим, что первоначально ВВП превышал равновесный уровень, то есть экономика находилась правее точки М, где сбережения превышают фактический объем инвестиций. Почему экономика не сможет находиться в таком состоянии сколь

угодно долго?Потому что при данном высоком уровне дохода домашние хозяйства сберегают больше денег, чем сумма, которую фирмы в состоянии инвестировать. В результате производители столкнутся стем, что спрос на их продукцию окажется недостаточным, и у них появятся избыточные запасы непроданной готовой продукции. Что они смогут предпринять в подобной ситуации?Вероятно, для них было бы разумно урезать выпуск продукции и уволить часть ставших излишними работников. Это действие приведет, очевидно, к постепенному снижению ВВП, что на графике характеризуется движением экономики влево, в сторону точки М. Когда же экономика вернется в свое равновесное состояние, нужно ожидать, что эти процессы прекратятся.

Следуя этой логике, постарайтесь самостоятельно проанализировать третий случай. Покажите, какие силы будут двигать экономику к равновесному положению Е, если первоначально ВВП находился на уровне ниже равновесного.

Анализ всех трех случаев позволяет придти к следующему заключению.

Существует единственное значение ВВП, при котором экономика достигает равновесия, оно определяется равенством инвестиций и сбережений (точка Е). В любой другой точке уровень сбережений, который желают иметь домашние хозяйства, не совпадает с объемом инвестиций, который предполагают осуществить деловые круги. Такое расхождение побуждает фирмы изменять объем производства, что и приводит экономику в состояние равновесия.

Как потребление и инвестиции определяют объем производства

Помимо равенства инвестиций и сбережений, существует еще один способ объяснения того, как в экономике складывается тот или иной объем производства. Он приводит к тем же самым результатам, однако позволяет глубже понять сам процесс установления равновесия.

Этот метод получил название «потребление плюс инвестиции». В чем же состоит логика этого подхода? На рис. 24-6 изображена кривая, описывающая совокупные расходы в зависимости от величины объема производства или совокупного дохода. Линия СС — это функция потребления, показывающая, каким будет уровень планируемого потребления при той или иной величине дохода. Если к желаемой величине потребления прибавить желаемую величину инвестиций, то в сумме получится объем желаемых (или планируемых) расходов. Зависимость желаемых совокупных расходов от величины совокупного дохода описывается линией C+I, которая лежит на I выше, чем линия С.

Рис. 24-6. Определение уровня ВВП по расходам: равновесие находится в точке пересечения линии C+I и линии 45°

Линия совокупных расходов C+I получается путем сложения линий СС и II. Равновесие достигается в точке Е, где эта линия пересекается с линией 45°. Полученное путем суммирования расходов равновесное значение ВВП в точности совпадает с величиной, которая была найдена с помощью метода «сбережения равны инвестициям». (Обратите внимание на то, что данный график аналогичен рис. 24-5: величина прибавленных к СС инвестиций на данном графике равна величине II на рис. 24-5, а точка постоянного богатства В и потенциальный уровень ВВП О1', так же как и равновесие Е, приходятся на одно и то же значение ВВП.)

Чтобы найти равновесное значение совокупных расходов, проведем на графике линию 45 : ее пересечение с функцией совокупных расходов C+I дает единственное равновесие в точке Е.

Итак, с помощью рис. 24-6 мы научились рассчитывать равновесный объем производства. В точке, где желаемая величина совокупных расходов, описываемая линией C+I, равна совокупному выпуску, экономика находится в равновесии.

Линия совокупных расходов (C+I) показывает, кокой уровень расходов желают иметь потребители и производители при том или ином объеме производства. Экономическое равновесие находится в точке Е, где линия C+I пересекает линию 45° (рис. 24-6). Экономика достигает равновесия в точке Е потому, что в этом случае желаемая величина совокупных расходов равна фактическому объему производства.

Механизм адаптации экономики

Важнейшая задача нашего анализа состоит в том, чтобы понять, почему именно точка Е является равновесной. Как мы уже знаем, экономика находится в равновесии, когда расходы (на потребление и инвестиции) равны объему производства. Что же происходит, если система отклоняется от этого положения, как, скажем, в точке D на рис. 24-6? В этом положении величина запланированных расходов превышает объем производства (напротив точки D линия расходов C+I лежит выше линии 45°), Это означает, что потребители будут покупать больше автомобилей и обуви", чем их производится в данное время и, если так будет продолжаться, товарные запасы у дилеров вскоре иссякнут.

В этой, очевидно, неравновесной ситуации торговые посредники начнут увеличивать заказы производителям, которым в ответ на это будет выгоднее всего увеличить объем производства этой продукции, привлекая необходимую для этого дополнительную рабочую силу. Таким образом, неравновесное значение расходов влечет за собой изменение объема производства.

Рассуждая таким образом, мы видим, что экономика находится в равновесии только в том случае, когда фирмы производят столько продукции, сколько домашние хозяйства и сами производители желают потребить и инвестировать, как это имеет место в точке Е. (Вы можете самостоятельно разобраться в процессах, которые проявляются в экономике в случае, когда объем производства оказывается выше равновесного.)

Планируемые и фактические величины. В этом разделе мы неоднократно упоминали о том, что расходы

и выпуск являются «планируемыми» или «желаемыми» величинами. Эти понятия используются для того, чтобы провести четкие различия между (1) количеством предполагаемого или желаемого объема потребления при данной функции потребления или инвестиций, и (2) фактическим объемом потребления или осуществленных инвестиций, который в действительности имел место.

Это различие означает, что экономика находится в равновесии только тогда, когда желания домашних хозяйств и фирм в отношении потребления и инвестирования в точности совпадают с фактическим положением дел. Переживает ли экономика спад или, наоборот, подъем, в любом подобном случае показатели национальных счетов отражают равенство инвестиций и сбережений. Однако, фактический объем инвестиций часто отличается от первоначально запланированного объема, поскольку действительно имевший место объем продаж часто не совпадает с предполагавшейся величиной, в результате чего фирмы сталкиваются с непроизвольным ростом или сокращением запасов готовой продукции, высвобождением труда и капитала или избыточной занятостью рабочей силы и чрезмерной загрузкой производственного оборудования. И только тогда, когда ожидаемая величина расходов C+I равна планируемой величине выпуска, в экономике нет причин для изменения этих переменных.

Числовой пример

Для того, чтобы лучше разобраться в том, почему равенство желаемых объемов производства и расходов является условием экономического равновесия, воспользуемся следующим числовым примером.

Таблица 24-2. Равновесный уровень выпуска может быть рассчитан как такой уровень, при котором планируемая величина расходов равна ВВП (в млрд. долл.)

|

(1) уровень ВВП и располагаемого дохода |

(2) планируемое потребление |

(3) планируе сбереже (3)=(1)- |

|

мые ния -(2) |

(4) планируемые инвестиции |

(5) уровень (5)= |

|

ВВП (1) |

(6) планируемые совокупные расходы (6)=(2)+(4) |

(7) реакция объема производства |

||||||

|

4200 |

3800 |

400 |

|

200 |

4200 |

> |

4000 ' |

сжатие |

|

3900 |

3600 |

300 |

|

200 |

3900 |

> |

3800 |

сжатие |

|

3600 |

3400 |

200 |

|

200 |

3600= |

3600 |

равновесие |

|

|

3300 |

3200 |

100 |

|

200 |

3300 |

< |

3400 |

расширение |

|

3000 |

3000 |

0 |

|

200 |

3000 |

< |

3200 |

расширение |

|

2700 |

2800 |

—100 |

|

200 |

2700 |

< |

3000 |

расширение |

Жирным шрифтом выделена строчка, показывающая равновесное состояние экономики. В состоянии равновесия в экономике производится продукции на 3600 млрд. долл., что равно сумме расходов, которую домашние хозяйства предполагают направить на потребление, а фирмы —на инвестиции. Строчки, расположенные выше, соответствуют ситуации, когда производители сталкиваются с непроизвольным ростом запасов продукции, вследствие чего им становится выгодно урезать объем производства настолько, чтобы уровень ВВП опустился до равновесного значения. Постарайтесь самостоятельно интерпретировать положение в экономике, которое описывается одной из трех нижних строчек таблицы

В табл. 24-2 приведены примерные функции потребления и сбережений. Соответствующий точке постоянного богатства уровень дохода, при котором страна оказывается столь бедна, чтобы делать какие-либо сбережения, предполагается равным 3000 млрд. долл. Каждый раз, когда доход изменяется на 300 млрд. долл., сбережения возрастают на 100 млрд. долл., а потребление — на 200 млрд. долл.; иными словами, предельная склонность к потреблению принята равной 2/3, а предельная склонность к сбережению, соответственно — 1/3.

Допустим, что инвестиции являются экзогенными и равны 200 млрд. долл., как показано в колонке (4). Таким образом, в экономику ежегодно вкладывается 200 млрд. долл. независимо от величины ВВП, не больше и не меньше. .

Наиболее важной представляется информация в колонках (5) и (6). Первая из них показывает совокупный ВВП, который в данном примере совпадает с величиной дохода, указанной в колонке (1). Колонка (6) показывает, какой объем продукции будет ежегодно продаваться фирмами, он равен сумме планируемого потребления и планируемых инвестиций. Эта же информация на графике 24-6 представлена линией C+I. Если в экономике производится слишком большой объем продукции (больше, чем тот, который может быть потреблен населением и производителями), предприятия столкнутся с непроизвольным ростом запасов нереализованных товаров.

Если совокупный объем производства составляет, например, 4200 млрд. долл., как показано в первой строке табл. 24-2, то население и предприятия будут планировать совокупные расходы в размере только 4000 млрд. долл., см. колонку (6). В этой ситуации избыток станет накапливаться в виде запасов. В противоположном случае, как, например, в последней строке табл. 24-2, совокупные расходы достигают 3000 млрд. долл., тогда как объем производства — только 2700 млрд. долл. Следовательно, происходит потребление накопленных запасов, что стимулирует производителей наращивать объем производства.

Итак, мы показали, что если фирмы временно производят товаров больше, чем они могут продать с прибылью для себя, им будет выгодно сократить предложение, что приведет к снижению ВВП. Если же объем продаж товаров больше, чем текущий объем производства, производители наращивают выпуск продукции, что означает рост ВВП.

Лишь в том случае, когда объем производства (колонка (5)) равен запланированной величине совокупных расходов (колонка (6)), производители будут находиться в состоянии равновесия. В этом случае объем продаж оказывается равным объему выпуска, и ВВП поддерживается на неизменном уровне.

Попробуем подвести черту. Одним из важнейших показателей уровня благосостояния страны является производимый на ее территории ВВП. Что определяет уровень ВВП? В длительном периоде объем производства ограничивается своим потенциальным (то есть технически доступным) уровнем. В коротком периоде, согласно модели мультипликатора, ВВП определяется величиной совокупного спроса, который, в свою очередь, зависит от функций потребления и инвестиций. Более того, как говорил Дж. М. Кейнс, чьей цитатой открывается настоящая глава, изучение потребительских и инвестиционных расходов помогает понять причины высокой безработицы. Несмотря на то, что рассматриваемые нами взаимоотношения переменных сильно упрощены, выводы из этой модели сохраняют свою актуальность и для более сложных ситуаций, когда во внимание принимаются налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика или внешняя торговля.

Мультипликатор

Где же за всеми этими построениями скрывается мультипликатор? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать, как экзогенное изменение инвестиционных расходов влияет на величину ВВП. Логично предположить, что увеличение инвестиций ведет к росту объемов производства и занятости. Но насколько? Кейнсианская модель мультипликатора показывает, как именно рост инвестиций увеличивает ВВП в определенное число раз, —то есть на величину, большую чем первоначальное увеличение самих инвестиций.

Мультипликатор представляет собой число, показывающее, во сколько раз необходимо умножить происшедший однажды прирост инвестиций, чтобы рассчитать вызванный этим прирост совокупного объема производства.

Допустим, например, что инвестиции возросли на 100 млн. долл. Если, благодаря этому, совокупный объем производства увеличится на 300 млн. долл., то говорят, что в данной экономике мультипликатор равен З. Если же вызванное дополнительными инвестициями увеличение выпуска составило бы 400 млн. долл., то мультипликатор был бы равен 4.

Лесопилка и плотники. Почему мультипликатор всегда больше ^Предположим, что из не использовавшихся до сих пор ресурсов я взялся соорудить лесопилку за 1000 долл. Благодаря моей затее, нанятые для этого дела плотники и лесорубы получат 1000 долл. дополнительного дохода. Что же дальше? Если каждый человек в экономике характеризуется предельной склонностью к потреблению 2/3, то 666,67 долл. они потратят на покупку новых товаров и услуг. В свою очередь, производители этой новой продукции 2/3 по-

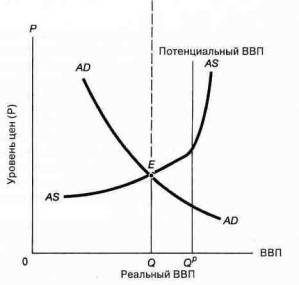

(а) Модель мультипликатора

Рис. 24-8. Модель мультипликатора и теория AS-AD

Модель мультипликатора позволяет объяснить процесс установления равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением.

(а) На верхнем графике показано равновесие между объемом производства и величиной совокупных расходов в модели мультипликатора. В точке Е, где линия расходов пересекается с линией 45°, устанавливается равновесный объем производства Q.

(б) То же равновесие Q показано на нижнем графике, где точка Е является пересечением кривых совокупного спроса и совокупного предложения

анализа циклических спадов и подъемов в экономике, эта модель оказывается бессмысленной для описания экономики полной занятости, когда ВВП приближается к своему потенциальному уровню или превышает

его. Если, допустим, производственные мощности заводов и фабрик задействованы в полной мере, и все трудоспособное население имеет работу, они просто не смогут обеспечить дальнейший рост объемов производства. По этой причине модель мультипликатора является применимой только для анализа экономики с неполной занятостью ресурсов.

Парадокс бережливости

Экономический рост во многом зависит от инвестиций и сбережений. Еще с детства мы знаем, что одной из человеческих добродетелей является бережливость:

знаменитая в Америке История Бедного Ричарда гласит о том, что «сбереженный пенни есть заработанный пенни». Президенты и премьер-министры неизменно поощряют свои народы к увеличению своих сбережений во имя своего же процветания.

Но скажите, действительно ли более высокие сбережения благоприятно сказываются на экономическом развитии страны? Кейнс привел поразительный, на первый взгляд, аргумент в пользу того, что на самом деле, если люди пытаются увеличить объем своих сбережений, это вовсе не обязательно ведет к росту совокупных сбережений в экономике в целом. Давайте рассмотрим этот « парадокс бережливости».

В целях упрощения анализа предположим, что в нашем простом мире правительство не собирает налогов и не осуществляет каких-либо государственных расходов. Допустим, что президент этой страны убеждает, и не без успеха, своих граждан поддерживать очень высокий уровень сбережений, каким бы ни был их доход. В результате, как показано на рис. 24-9, линия сбережений SS сдвигается вверх (или, что то же самое, линия потребления на графике 24-6 смещается вниз). К чему приведет этот сдвиг в кейнсианской модели мультипликатора? Если предположить, что увеличение объема производства неизменно сопровождается ростом инвестиций, то функция инвестиций имеет положительный наклон (вспомните принцип акселератора из предыдущей главы). Тогда может случиться так, что сдвиг линии сбережений вверх приведет к снижению равновесного ВВП, что и иллюстрирует рис. 24-9.

Смысл происходящего можно уловить чисто интуитивно. Если люди пытаются увеличить сбережения и, соответственно, сократить потребление, то совокупные расходы (C+I) падают и, следовательно, у производителей появляется стимул сократить объем производства. Очевидно, что пока люди сберегают больше, чем производители желают инвестировать, ВВП в стране будет падать, и происходить это будет до тех пор, пока в экономике существуют «избыточные» сбережения.

Это, вероятно, кажется очевидным. Однако, тот же рис. 24-9 демонстрирует еще один, еще более неожиданный результат: все попытки увеличить сбережения

Рис. 24-9. График сбережений и инвестиций показывает, как бережливость приводит к падению дохода

Сокращение потребления в экономике неполной занятости означает сдвиг линии сбережений вверх. При этом равновесие смещается в точку пересечения Е'. Почему? Потому что когда планируемые сбережения превышают запланированные инвестиции, доход должен падать, и он снижается на величину, пропорциональную мультипликатору, до тех пор, пока люди не почувствуют себя бедными настолько, что будут вынуждены сократить сделанные сбережения настолько, что они сравняются с объемом инвестиций'

фактически ведут с снижению как инвестиций, так и самих сбережений. Сдвиг функции сбережений на 100 млрд. долл. вверх (или, что то же самое, смещение линии потребления на 100 млрд. долл. вниз) толкает экономику по спирали в спад: происшедшее в результате увеличения сбережений сокращение инвестиций приводит к снижению ВВП, что, со своей стороны, ведет к дальнейшему сокращению инвестиций и, следовательно, дальнейшему падению ВВП и т.д. В конце концов, увеличение сбережений и, соответственно, снижение потребления на 100 млрд. долл. вызвали спад производства в размере 500 млрд. долл.! (Сравните отмеченную стрелкой величину смещения равновесия по горизонтали с величиной его смещения по вертикали.)

В этом и заключается парадокс бережливости: если общество желает увеличить уровень сбережений, ему следует подумать о том, что в результате произойдет значительный спад производства и инвестиций, снижение доходов и, следовательно, самих сбережений. Объем производства будет сокращаться пропорционально мультипликатору до тех пор, пока доход не упа-дет настолько, что желаемый объем сбережений уравняется с желаемой величиной инвестиций.

Новое решение парадокса?

Давайте рассматривать этот парадокс как вполне естественное и привычное явление. Два обстоятельства помогут нам хорошо разобраться в нем.

Первое — в экономической теории следует всегда иметь в виду опасность возникновения так называемой ошибки перенесения свойств частного на целое, которая заключается в том, что решение, выгодное каждому индивиду в отдельности, оказывается невыгодным, если этому правилу начинают следовать все члены общества. В частности, при некоторых обстоятельствах про

являемая из лучших побуждений разумная сдержанность граждан может быть весьма неразумной по причине того, что эти граждане живут единым обществом.

Ошибка перенесения свойств частного на целое. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как пришедшие на футбол болельщики встают и подпрыгивают во время матча, чтобы лучше видеть происходящее на поле? На забитом толпой стадионе стоящему человеку действительно лучше видно, чем сидящему. Но когда все болельщики вскакивают, каждому стоящему становится видно ничуть не лучше, чем тогда, когда все спокойно сидели. Этот несложный пример наглядно демонстрирует: то, что справедливо для каждого человека в отдельности, вовсе не обязательно верно для всех вместе взятых. Он позволяет нам сформулировать понятие ошибки перенесения свойств частного на целое следующим образом: это неправильная предпосылка, согласно которой то, что верно для части системы, также является верным и для системы в целом.

|

|

Вот еще несколько примеров того, как очевидно выгодные для отдельного человека действия могут привести к несостоятельности соглашения. (1) Если один человек получает больше денег, его положение становится лучше по сравнению с положением окружающих его людей, однако, если каждый человек получит такую же прибавку к своему доходу, никто из них не окажется в выигрыше. (2) Если все фермеры смогут добиться повышения урожайности, то совокупный доход всех фермеров, скорее всего, даже уменьшится^ 3) Попытки отдельных людей во время спада сберегать больше денег, могут привести к падению совокупного объема сбережений в обществе. Этот последний пример, названный парадоксом бе-

режливости, обстоятельно изучается в этой главе. Попробуйте самостоятельно привести еще один-два подобных примера!

Что же означает ошибка перенесения свойств частного на целое в случае принятия решений относительно сбережений? Существование такого явления означает, что если каждый отдельный человек пытается увеличить объем своих сбережений, то совокупные сбережения в экономике от этого фактически могут неуве-личиться. Ключом к объяснению этого парадокса являются выделенные курсивом слова «пытается» и «фактически». С их помощью подчеркивается, что когда люди пытаются увеличить свои сбережения, то фактически это может привести к снижению объемов производства без появления дополнительных сбережений.

Кроме того, необходимо иметь в виду состояние экономики относительно делового цикла, т.е. находится ли она в состоянии спада или полной занятости. В экономике полной занятости, когда уменьшается потребление, больше средств направляется на накопление капитала и инвестиции, чем в экономике неполной занятости. В этом случае бережливость действительно будет способствовать росту благосостояния, — как отдельных индивидов, так и всего общества в целом. Но как только ВВП падает ниже уровня полной занятости, немедленно возникает вероятность возникновения той самой парадоксальной ситуации, когда экономически целесообразное индивидуальное поведение начинает вести к падению производства и безработице.

Парадокс бережливости стал предметом обсуждения в Соединенных Штатах в 1980-е годы, после того, как огромный бюджетный дефицит вылился в значительное по своим масштабам падение совокупных сбережений. Многие тогда полагали, что страна нуждается в наращивании сбережений, для чего следует принять ряд мер по стимулированию частных сбережений, а также снизить дефицит бюджета с тем, чтобы увеличить сбережения государства. Сторонники такой политики настойчиво доказывали, что именно мероприятия по наращиванию сбережений позволят добиться

подъема инвестиционной активности и ускорения экономического роста. Были, однако, и другие экономисты, которые опасались, что стимулирование сбережений, скорее, приведет к дальнейшему снижению выпуска продукции и усугублению проблемы безработицы аналогично тому, как это показано на рис. 24-9.

Кто из них был прав? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Те, кто считал, что экономика находится в состоянии, близком к полной занятости, чаще склонялись к политике стимулирования сбережений, причем не потому, что они мало беспокоились о безработных, но потому, что полагали: увеличение сбережений не окажет ощутимого эффекта на безработицу, но при этом в значительной мере будет способствовать экономическому подъему. Напротив, экономисты, которые высказывались за стимулирование потребления во время спада, делали это не потому, что были против инвестиций, но потому, что считали: рост деловой активности и, через это, — инвестиций, может быть обеспечен только за счет увеличения потребления.

Дискуссии вокруг этой проблемы стихли только в 1993 году, когда Президент Клинтон начал проводить политику сокращения дефицита государственного бюджета. По мнению бюджетных аналитиков, президентской администрации удастся добиться устойчивого снижения дефицита на протяжении пяти последующих лет, что и приведет к наращиванию сбережений путем уменьшения расходования государственных средств. Предложенная Клинтоном программа направлена на стимулирование долгосрочных сбережений и инвестиций, что должно компенсировать последствия ограничительной налогово-бюджетной политики в коротком периоде.

Наэтом мы завершаем описание основных проблем анализа совокупного спроса с применением простейшей модели мультипликатора. В следующей главе мы переходим к расширенному изучению совокупного спроса, включая в наш анализ государственную нало-гово-бюджетную политику и показывая, какую роль в формировании совокупного спроса играет внешняя торговля.

РЕЗЮМЕ

А. Основы анализа совокупного спроса

1. Основной причиной экономических спадов в давние времена были неурожаи. Современная рыночная экономика может с легкостью оказаться поверженной в состояние повальной бедности, если в результате недостатка совокупного спроса ухудшится деловая активность и распространится безработица. Вто же время чрезмерное использование печатного станка приводит к ускорению .инфляции. Понимание

того, какие силы влияют на совокупный спрос, в том числе со стороны проводимой государством налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, позволяет сформировать наиболее адекватную политику, чтобы максимально сгладить цикличность деловой активности.

1. Совокупный спрос представляет собой объем продукции, который может быть куплен при данном уровне цен и при прочих равных условиях. Он вклю-

|

Эффект мультипликатора действует в обоих направлениях, умножая как рост, так и падение инвестиций. Простой мультипликатор равен обратной величине предельной склонности к сбережению 1/MPS, что также равно 1/(1 —МРС). Этот факт объясняется тем, что для увеличения сбережений на 1 доллар доход непременно должен увеличиться больше, чем на доллар. |

чает в себя (а) расходы на потребление, которые определяются, главным образом, величиной располагаемого дохода, (б) инвестиции, которые зависят от объема производства, как сегодняшнего, так и ожидаемого в будущем, и от процентных ставок и ставок налогов, (в) государственные закупки товаров и услуг и (г) чистый экспорт, величина которого определяется объемом производства внутри страны и за рубежом, валютным курсом и соотношением цен на отечественные и иностранные товары и услуги.

3. Линия совокупного спроса принципиально отличается от линии спроса, использовавшейся в микроэкономическом анализе. Кривая AD показывает величину совокупных расходов в экономике в зависимости от уровня цен при условии, что экзогенные переменные и экономическая политика сохраняются неизменными. Отрицательный наклон линии совокупного спроса лучше всего объясняется тем, что она строится в предположении о неизменности номинального предложения денег. Действие эф4)екта предложения денег заключается в том, что повышение уровня цен при постоянном количестве денег в обращении означает сокращение реальной денежной массы, в результате чего происходит рост процентных ставок, сокращение кредита и, следовательно, совокупных расходов. Этот процесс описывается движением вдоль кривой AD.

4. Совокупный спрос изменяется в результате действия таких факторов, как (а) налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика и (б) изменение экзогенных переменных, таких как условия внешней торговли, рост или снижение мировых цен, например, на нефть, или шоками на фондовых рынках. Изменения любой из перечисленных переменных непосредственно влекут за собой сдвиг линии AD.

Б. Простейшая модель мультипликатора

5. Модель мультипликатора объясняет, как совокупный спрос воздействует на объем производства. В простейшем виде в этой модели предполагается, что потребление домашних хозяйств является функцией располагаемого дохода, а инвестиции являются постоянной величиной. Действие рыночного механизма состоит в том, что в ответ па изменение потребления или инвестиций происходит соответствующее изменение объема производства, так что между ними поддерживается равновесие. Равновесный уровень совокупного объема производства в модели опреде

ляется точкой пересечения функций сбережений и инвестиций, или, что то же самое, точкой пересечения линии «потребление плюс инвестиции» с линией 45°.

6. Если объем производства временно превышает свой равновесный уровень, производители сталкиваются с тем, что количество выпускаемой ими продукции оказывается больше, чем объем продаж, а запасы готовой продукции непроизвольно увеличиваются. Следовательно, производителям становится выгодно сократить объем производства и, соответственно, занятости настолько, сколько необходимо для восстановления равновесия. В длительном периоде существует только одно значение равновесного объема производства, и достигается оно тогда, когда объем сбережений, который желают иметь домашние хозяйства, совпадает с величиной, которую планируют инвестировать предприятия.

7. Таким образом, в упрощенной кейнсианской модели мультипликатора ведущую тему в экономике играют инвестиции, а потребление «танцует под их дудку». Инвестиции определяют уровень производства, а сбережения представляют собой просто часть располагаемого дохода. В результате объем производства растет или падает до тех пор, пока размер желаемых сбережений не совпадет с планируемым уровнем инвестиций.

8. Инвестиции оказывают мультипликативный эффект на объем производства. Когда происходит изменение объема инвестиций, выпуск практически сразу увеличивается на равную величину, по в дальнейшем, после того, как получатели дохода будут тратить свой дополнительный доход, возникнет целая последовательность новых, вторичных расходов.

Если, например, люди всегда склонны к тому, чтобы потреблять 2/3 своего дополнительного дохода, то в результате такой цепи расходов мультипликатор составит

![]()

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Совокупный спрос

реальная переменная = номинальная переменная / уровень цен

совокупный спрос, линия AD

основные составляющие совокупного спроса: С, I, G, Х

отрицательный наклон линии AD: эффект предложения денег, эффект реальных остатков (эффект Пигу)

факторы, определяющие форму линии AD и ее сдвиг

Простейшая модель мультипликатора

линия С+1

два метода определения ВВП:

планируемые сбережения = планируемые инвестиции;

планируемое потребление + планируемые инвестиции = ВВП

инвестиции = сбережения:

планируемые и фактические значения

мультипликативный эффект инвестиций

мультипликатор

=1 +Mpd+(MPCf+. . .

1 1 ~ 1 -MPC~,MPS

парадокс бережливости

ошибка перенесения свойств частного на целое

ВОПРОСЬЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Четко определите, в чем состоит смысл кривой совокупного спроса. Проведите различие между движением вдоль этой кривой и ее сдвигом. Что может вызвать увеличение выпуска при движении вдоль кривой AD? При сдвиге кривой AD?

2. Нарисуйте таблицу, аналогичную табл. 24-1, чтобы проиллюстрировать события, приводящие к уменьшению совокупного спроса. Ваш ответ должен содержать оригинальные примеры, а не простое перечисление противоположных изменений факторов, указанных в табл. 24-1.

3. Используйте модель мультипликатора, предполагая постоянное равенство инвестиций нулю. Покажите, что в этом случае равновесный объем выпуска будет соответствовать точке постоянного богатства функции потребления. Почему равновесный выпуск расположен выше точки постоянного богатства, когда инвестиции больше нуля?

4. Диаграмма равенства сбережений и инвестиций и график «потребление плюс инвестиции» с 45 -ной линией являются двумя способами иллюстрации определения национального продукта в модели мультипликатора. Опишите каждую из этих диаграмм. Покажите их соответствие друг другу.

5. Перерисуйте табл. 24-2, предполагая, что чистые инвестиции равны (а) 300 млрд. долл., (б) 400 млрд. долл. Чему будет в обоих случаях равна возникшая разность между прежним и новым ВВП?Как соотносится эта разность с изменением I: больше она или меньше? Почему? Если! снизится с 200 млрд. долл. до 100 млрд. долл., насколько уменьшится ВВП?

6. Представьте (а) словесное, (б) алгебраическое, (в) •геометрическое описание мультипликатора. Чему равен мультипликатор, когда МРС = 0,9? 0,8? 0,5? Чему он равен, когда MPS = 0,1?0,8?

7. Мы видели, что объем инвестиций реагирует на изменение выпуска через механизм акселератора (см. главу 23). Тогда мы можем определить «предельную склонность к инвестициям» (MPI) как изменение инвестиций на единицу изменения выпуска. Пусть функция инвестиций имеет следующий вид: I = I + 1,2 Q (т.е. MPI = 1,2), тогда как МРС = 0,8. Чему равна предельная склонность к расходам МРС + MPI? Проследите взрывные колебания расходов при условии, что предельная склонность к расходам равна 2. Попытайтесь дать экономическое объяснение этой бесконечной серии все нарастающих взрывных колебаний расходов.