ГОСУДАРСТВО, МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

Кейнсианская теория экономической политики, во-первых, это обоснование применения инструментов макрополитики для достижения экономических целей, в особенности полной занятости и реального роста национального дохода. Во-вторых, в этой теории доказывается необходимость кейнсианского управления спросом. В третьих, в соответствии сданной теорией, при движении к экономическим целям следует использовать налогово-бюджетную и кредитно-денежную политику в скоординированной манере.

Джеймс Тобин. Кейнсианская политика: теория и прак~ тика (1985).

Почему во время войн, когда увеличиваются военные расходы, наблюдается, как правило, быстрый рост выпуска и занятости? Каким образом спады деловой активности в одной стране распространяются в страны-соседи? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо расширить теорию совокупного спроса, основы которой были заложены в предыдущей главе.

В гл. 24 мы видели, как изменения инвестиций воздействуют на совокупный спрос через эффект мультипликатора. В соответствии с этим эффектом, увеличение инвестиций приводит к росту доходов потребителей и, тем самым, к серии постепенно уменьшающихся приростов расходов. Таким образом, изменения инвестиций мультиплицировались в большее увеличение выпуска.

Механизм мультипликатора действует в отношении не только инвестиций, но и других переменных. В

реальности, любое изменение государственных расходов или чистого экспорта также приводит к более крупным изменениям выпуска. В первом разделе этой главы мы покажем, что государственные закупки оказывают мультипликативное влияние на выпуск почти таким же образом, как инвестиции. Это обстоятельство, впервые проанализированное Кейнсом, побудило многих макроэкономистов рекомендовать использование на-логово-бюджетной политики в качестве инструмента стабилизации экономических циклов (см. приведен-ную выше цитату американского кейнсианца Джеймса Тобина). Затем, во втором разделе, мы увидим, что международные экономические отношения имеют очень схожие «мультипликативные» характеристики;

так что, когда Европа оказывается в состоянии депрессии, как это имело место в начале 1990-х годов, здоровье экономики США также ухудшилось.

А. ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

Налогово-бюджетная политика правительства состоит в манипулировании государственными закупками (G), налогами и трансфертами (Т). В прошлом, в течение длительного времени, экономисты понимали лишь тот факт, что государство через налогово-бюджетную политику определяет, в какой пропорции объем производства страны должен быть распределен между коллективным и частным потреблением, а также каким образом бремя платежей за коллективные блага следует разделить среди населения. Только после разработки кейнсианской макроэкономической теории была обнаружена неожиданная закономерность:

налогово-бюджетная политика правительства оказы

вает большое воздействие на краткосрочную динамику выпуска, занятости и цен.

Сведения о том, что налогово-бюджетная политика может сильно повлиять на экономическую активность привели, естественно, к распространению кейнсианского подхода к макроэкономической политике; этот подход заключается в активной деятельности государства по смягчению деловых циклов. В этом разделе мы расширим нашу простейшую модель мультипликатора, чтобы проиллюстрировать, каким образом, при наличии неиспользуемых ресурсов, изменения государственных расходов и размеров налогообложения могут влиять на уровень национального выпуска.

Влияние налогово-бюджетной политики на объем производства

Чтобы выявить роль государства в экономике, необходимо уделить пристальное внимание тому, как государство осуществляет налогообложение и бюджетные расходы, и как это влияет на совокупные расходы частного сектора. Для целей нашего анализа в совокупные расходы необходимо добавить G, так что теперь линия совокупных расходов в используемой нами модели примет вид C+I+G.

Для начала, в целях упрощения нашей задачи, будем рассматривать последствия осуществления государством закупок за счет собранных налогов в предположении, что их величина постоянна (налоги, величина которых постоянна, а не связана с размером доходов или других реальных переменных, называются аккордными (lump-sum) налогами). При этом нам придется ввести различие между валовым внутренним продуктом и располагаемым доходом. И з главы 22 нам уже известно, что, если не принимать во вниманиетакие виды экономической деятельности, как сбережения предпринимательского сектора и внешняя торговля, объем ВВП равен сумме величин располагаемого дохода и налогового сбора. Если величина собранных налогов по

стоянна (не зависит от величины дохода), то разница между ВВП и располагаемым доходом (РД) всегда окажется одинаковой; таким образом, даже не зная величины располагаемого дохода, мы все равно, как и в случае отсутствия государственного вмешательства в экономику, можем построить линию потребления только по данным о ВВП.

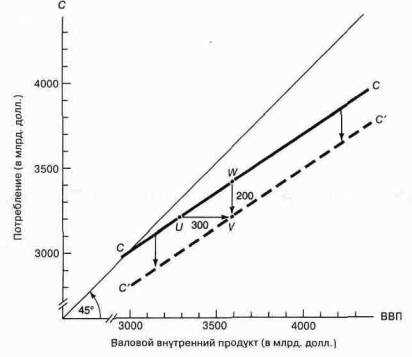

Чтобы лучше разобраться в технике построения функции потребления для экономики с государственным вмешательством, в том числе и налогообложением, давайте воспользуемся следующим примером. На рис. 25-1 функция СС описывает потребление в отсутствии налогообложения: в этом случае ВВП = РД. В нашем примере функция потребления такова, что при величине располагаемого дохода 3000 млрд. долл. потребление также равно 3000 млрд. долл., а располагаемому доходу 3600 млрд. долл. соответствует уровень потребления 3400 млрд. долл.

Теперь предположим, что государство вводит налог величиной 300 млрд. долл. Следовательно, для того, чтобы иметь РД=3600, ВВП должен составить 3600+300=3900 млрд. долл. При этом объем потребления составит 3400 млрд. долл.: линия потребления сдвигается вправо на величину налогового сбора 300

Рис. 25-1. Снижение располагаемого дохода и сдвиг линии потребления вправо и вниз вследствие увеличения налога

Увеличение налога на 1 доллар приводит к сдвигу линии потребления вправо на эту величину. Сдвиг линии потребления вправо эквивалентен смещению вниз, однако это смещение оказывается меньше. Почему? Потому что величина сдвига вниз равна произведению величины сдвига вправо и МРС. Таким образом, если МРС=2/3, сдвиг линии потребления вниз составит 2/3 х 300 = 200. Убедитесь, что WV=2/3 x UV

млрд. долл. в положение С'С'. Таким образом, потребление по-прежнему может рассматриваться непосредственно как функция ВВП.

Существует другой, альтернативный способ построения новой функции потребления. Вернемся к рис. 25-1: очевидно, что та же линия С'С' может быть получена путем сдвига первоначальной функции потребления СС вниз на 200 млрд. долл.: ведь если располагаемый доход сократился на величину введенного налога (300), то логично ожидать, что потребление уменьшится пропорционально величине предельной склонности к потреблению (МРС=2/3) на 200.

Рассмотрим теперь, из каких частей складывается совокупный спрос. В главе 22 мы указывали, что ВВП включает в себя четыре составные части (агрегата):

ВВП = потребительские расходы

+ совокупные инвестиции частного сектора + государственные закупки товаров и услуг + чистый экспорт =C+I+G+X

В настоящем анализе мы не принимаем во внимание внешнюю торговлю, так что пока в нашей модели ВВП состоит только из трех первых элементов C+I+G. (Внешнюю торговлю мы включим в анализ во втором разделе этой главы.)

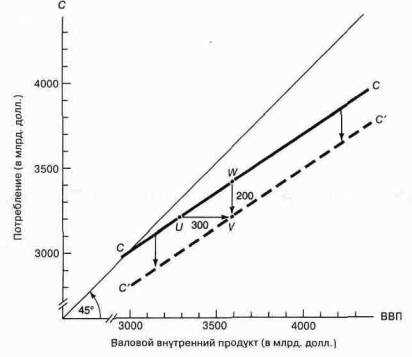

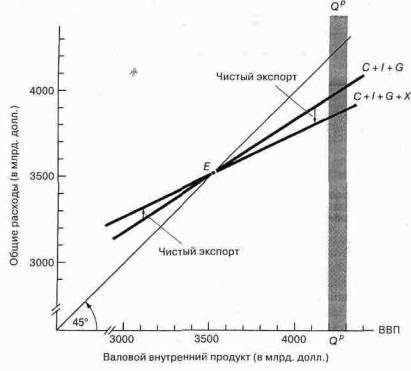

Последствия проведения государством закупок на рынке товаров и услуг (введения G) показаны на

рис, 25-2. В отличие от графика, приведенного в предыдущей главе (рис. 24-6), на нем присутствует новая переменная G, «добавленная» выше линий потребления и постоянных инвестиций. Расстояние между линией (С+1) и (C+I+G) по вертикали, таким об-разом, соответствует величине государственных расходов на оплату товаров и услуг (таких как, например, деятельность полиции, строительство дорог или приобретение танков).

Почему для того, чтобы показать влияние государственных расходов на экономику, G просто "прибавлена сверху»? Потому, что, например, государственные расходы на строительство (G) имеют такие же макроэкономические последствия, что и строительство домов за счет частного сектора (I), а финансирование общественных библиотек из бюджета (G) оказывает такое же влияние на занятость в этом секторе, как если бы литература для этих библиотек приобреталась за счет частных потребительских расходов (С).

Итак, каждому уровню ВВП соответствует определенная величина совокупных общих расходов, структура которых имеет вид эдакого пирога, состоящего из трех параллельных слоев С, I и G. Чтобы с помощью нашей модели найти равновесный уровень ВВП, которого достигнет экономика, необходимо определить такую точку на линии совокупных расходов, которая лежит на пересечении с линией 45°. В этой точке, обозначенной на рис. 25-2 буквой Е, планируемые сово-

|

Рис. 25-2. Государственные расходы, так же как и инвестиции,увеличивают равновесный ВВП Государственные расходы на товары и услуги добавляются к потреблению и инвестициям, так что в сумме получаются совокупные расходы линия C+I+G. Пересечение этой линии с линией 45° (точка Е) позволяет найти равновесное значение ВВП |

купные расходы равны планируемому совокупному объему производства. Таким образом, в нашей модели точка Е показывает равновесный уровень ВВП.

Влияние налогообложения на совокупный спрос

Как получается, что существование налогов снижает совокупный спрос и уровень ВВП в целом?0тветить на этот вопрос можно, не прибегая к сложному графическому анализу.

Очевидно, что дополнительные налоги снижают располагаемый доход, что, в свою очередь, оказывает понижающее давление на потребительские расходы. Ясно, что если инвестиции и государственные закупки сохраняются неизменными, то снижение потребительских расходов приведет к снижению ВВП и занятости. Таким образом, в используемой нами модели мультипликатора повышение налогов, если оно не сопровождается соответствующим наращиванием государственных расходов, также приводит к снижению ВВП.

Убедиться в том, что такая логика верна, можно, вновь обратившись к рис. 25-1. Линия СС описывает уровень потребления, который бы сложился в экономике при отсутствии налогового бремени. Предположим, что потребители платят налоги, сумма которых, опять же, независимо от величины их совокупного дохода, составляет 300 млрд. долл. Тогда, также при любом уровне совокупного дохода, располагаемый доход оказывается как раз на эти 300 млрд. долл. меньше, чем ВВП. Как следует из рис. 25-1, эту величину налогового сбора можно показать двумя способами:

путем сдвига функции потребления вправо на 300 или путем ее сдвига вниз на 200. Оба метода приводят к одному и тому же результату: если предельная склонность к потреблению МРС=2/3, то сдвиг линии СС на 300 млрд. вправо или на 200 млрд. вниз тождественны между собой.

Несомненно, введение или увеличение налогов также приводит к сокращению деловой активности и падению объемов производства. Объяснить это помогает рис. 25-2. Дело в том, что хотя увеличение налогов не затрагивает непосредственно I+G, происшедшее снижение потребления означает уменьшение совокупного спроса, и новая линия совокупных расходов C+I+G лежит ниже той, которая отражала ситуацию до повышения налогов. Следовательно, новое равновесиеточка пересечения с линией 45°,также соответствует меньшему ВВП.

Имейте в виду, что в нашем анализе к G относятся только государственные закупки товаров и услуг. Сюда не входят трансферты, то есть такие расходы как государственные выплаты по безработице или социальному обеспечению. В экономическом анализе трансферты обычно рассматриваются как отрицательные налоги, так что использованный здесь термин «налоги» (Т) следует понимать как совокупные налоги минус трансферты. Например, если все прямые и косвенные налоги составляют в сумме 400 млрд. долл., и государство осуществляет трансфертные платежи в размере 100 млрд. долл., то чистые налоги. Т, составят 400 - 100 = 300 млрд. долл.

Таблица 25-1. Формирование равновесного ВВП через государственные расходы, налоги и инвестиции

|

Формирование объема производства в экономике с государственным сектором |

|||||||

|

(1) Первоначальный уровень ВВП |

(2) Налоги (Т) |

(3) Располагаемый доход (РД) |

(4) Планируемое потребление (С) |

(5) Планируемые инвестиции (I) |

(6) Государственные расходы (G) |

(7) Совокупные расходы (C+I+G) |

(8) Направление экономической динамики |

|

4200 |

300 |

3900 |

3600 |

200 |

200 |

4000 | |

сжатие |

|

3900 |

300 |

3600 |

3400 |

200 |

200 |

3800 |

сжатие |

|

3600 |

300 |

3300 |

3200 |

200 |

200 |

3600 |

равновесие |

|

3300 |

300 |

3000 |

3000 |

200 |

200 |

3400 + |

расширение |

|

3000 |

300 |

2700 |

2800 |

200 |

200 |

3200 | |

расширение |

В таблице показано, как появление государственных расходов на товары и услуги влияет на объем производства. В этом примере величина налогов не зависит от уровня доходов. Таким образом, величина располагаемого дохода равна ВВП минус 300 млрд. долл. Совокупные расходы равны I+G+C, где объем потребления (С) определяется функцией потребления.

Если объем производства меньше, чем 3600 млрд. долл., происходит его рост (расширение). Если же объем производства превышает эту величину, экономика также оказывается в неравновесном положении, и происходит сокращение объемов производства (сжатие). Экономическое равновесие достигается только в том случае, если товары и услуги производятся на сумму 3600 млрд. долл.: в этом случае объем производства совпадает с величиной совокупных расходов

Числовой пример

Итоги представленного анализа сведены в табл. 25-1. По содержанию она близка табл. 24-2, где структура производства ВВП иллюстрируется на основе допущений простейшей модели мультипликатора. Первая колонка показывает уровень ВВП, вторая показывает постоянный (по условию) объем налоговых сборов, который составляет 300 млрд. долл. Располагаемый доход (колонка (3)) равен разности между ВВП (1) и налогами (2). Потребление определено как функция располагаемого дохода и показано в колонке (4). В колонке (5) показан определенный уровень инвестиций, колонка 6 содержит данные о государственных расходах. Чтобы рассчитать совокупный спрос или расходы (7), необходимо сложить С, I и G (колонки (4) - (6)).

Наконец, вы можете сравнить между собой совокупные расходы (7) и объем производства ВВП (1). Если расходы превышают объем производства ВВП, последний растет, если же расходы ниже, то объем производства, соответственно, падает. Благодаря такой тенденции можно с уверенностью утверждать, что ВВП неизменно движется в сторону своего равновесного значения 3600 млрд. долл., что и отмечено в последней колонке.

Мультипликаторы налогово-бюджетной политики

Инвестиции, налоги и государственные расходы, которые являются автономными потоковыми величинами, взаимодействуя с эндогенными потребительскими расходами, определяют равновесный объем произ

водства в экономике. Мы уже выяснили, что государственная политика налогов и расходов может стать таким же мощным инструментом влияния на экономику, как и инвестиции. Подобная параллель между ними наводит на мысль, что, как и инвестиции, инструменты налогово-бюджетной политики должны оказывать определенный мультипликативный эффект на объем производства.

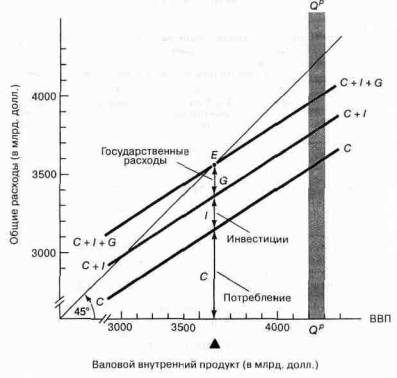

Мультипликатор государственных расходов показывает прирост ВВП, вызванный увеличением государственных закупок на 1 доллар. Совершенная государством на товарном рынке сделка порождает целую серию других сделок в частном секторе, каждая из которых вносит свой вклад в увеличение ВВП. Если; например, правительство финансирует строительство автомобильной дороги, то дорожные строители, получив от государства деньги в оплату своей работы, часть их потратят на потребление, и эти деньги будут получены производителями тех самых потребительских товаров. Последние, в свою очередь, часть заработанного дохода также направят на потребление, что породит дополнительные доходы для других людей, и т.д. Если первоначальные расходы государства составили 1 доллар, то, по логике нашей модели, ВВП, в конечном счете, возрастет на ту же величину, что в случае увеличения инвестиций на 1 доллар: мультипликатор государственных расходов оказывается равен 1/(1-МРС). Н"а рис. 25-3 показано, как изменение G приводит к изменению ВВП, и почему прирост последнего больше прироста величины государственных закупок в определенное число раз.

|

|

Рис. 25-3. Влияние роста государственных расходов на выпуск

Предположим, что в ответ на угрозу нефтяным месторождениям Ближнего Востока правительство увеличивает военные расходы на 100 млрд. долл. Вследствие этого линия С+1+ G сдвинется вверх на 100 и примет положение C+I+G'.

Таким образом, равновесие перемещается по линии 45° из точки Е в точку Е'.Поскольку МРС=2/3, новый объем производства оказывается на 300 млрд. долл. выше. Таким образом, мультипликатор государственных расходов равен 3

Какой будет величина мультипликатора, еслиМРС=3/4?9/10?

В ответ на увеличение G на 100 млрд. долл. линия C+I+G на рис. 25-3 сдвигается вверх на 100. Максимально возможное, вследствие этого, увеличение всего ВВП должно быть равно величине этого первоначального прироста, умноженной на мультипликатор. В нашем примере МРС=2/3, и мультипликатор, следовательно, равен 3. В результате ВВП становится на 300 млрд.долл.больше.

Этот пример доказывает очевидное равенство мультипликаторов государственных расходов и инвестиций. Поэтому каждый из них принято называть мультипликатором расходов.

Следует заметить, что мультипликативный эффект действует в обоих направлениях. Если при неизменной величине налогов государство сокращает объем закупок, то ВВП падает также на величину, пропорциональную мультипликатору.

Влияние G на объем производства можно проиллюстрировать, аналогично уже рассмотренному примеру, с помощью табл. 25-1. Вы получите тот же результат, что показан на рис. 25-3, если уменьшите величину 6 на 300 в каждой строке и попытаетесь найти новый равновесный уровень ВВП.

Итак, мы можем сделать следующее заключение.

Государственные закупки товаров и услуг (G) могут оказывать существенное влияние на объем производства и уровень занятости. В модели мультипликатора увеличение размеров государственных закупок влечет за собой рост объема производства на величину, равную произведению первоначального прироста государственных закупок на мультипликатор расходов. Таким образом, на протяжении делового цикла государственные расходы могут оказывать стабилизирующее либо дестабилизирующее воздействие на объем производства.

Пример: военные расходы и мультипликатор. Возможно ли обнаружить действие мультипликатора расходов на практике? Рассмотрим, например, какие экономические последствия имели происходившие в недавние годы изменения в военном бюджете США. В начале 1980-х годов, чтобы противостоять военной угрозе со стороны СССР, правительство президента Рональда Рейгана приняло решение о значительном увеличении государственных расходов на оборону. В 1979 г. эти расходы составляли 185 млрд. долл., а к 1987 г. они взлетели до 292 млрд. долл. (обе цифры в ценах 1987 г.), достигнув 6% ВВП, а затем их удельный вес в ВВП начал постепенно сокращаться. Военный бюджет был заметно урезан в начале 1990-х годов, когда стало ясно, что холодная война уходит в прошлое и советский коммунизм более не представляет собой военной опасности. В бюджетных посланиях президента Буша и, затем, президента Клинтона предусматрива

|

|

лось снижение ассигнований на оборону: согласно принятому в 1994г. законопроекту, к концу десятилетия они должны будут упасть до 3,5% ВВП.

Если следовать теории мультипликатора, расширение военного сектора в начале 1980-х годов должно бы^о бы оказать сильное стимулирующее воздействие на экономику. На самом деле именно так все и случилось. Увеличение расходов на военные нужды фактически вытянуло США из циклического спада 1981-1982 годов и способствовало оживлению деловой активности в середине 1980-х. Некоторые регионы, такие как южная Калифорния, где сосредоточены предприятия аэрокосмической промышленности, своим процветанием во многом обязаны притоку бюджетных долларов. В одной из газет отмечалось, что каждое новое место в оборонном секторе не только само по себе хорошо оплачивается, но и открывает возможности для появления других рабочих мест «от торговли металлоизделиями спецназначения до химчистки спортивных костюмов и изготовления картонных коробочек для пирожков, которые кто-нибудь может прихватить по дороге в офис».

Когда же приток денег иссяк, мультипликатор сработал в обратном направлении. Политика разоружения легла тяжелым бременем на экономику. Сокращение бюджета, разумеется, не было причиной очередного циклического спада 1990-1991 годов, однако, несомненно, оно стало одной из важнейших причин того, что этот спад оказался столь глубоким. 'Например, с 1990 по 1993 год занятость в авиастроении снизилась на 170 тысяч рабочих мест, и главным образом, из-за сокращения военного заказа. Та же самая южная Калифорния, которая десятилетием раньше выиграла от расширения оборонных расходов, пережила заметно более сильный и продолжительный спад по сравнению с другими регионами страны.

Влияние налогов

Налоги также оказывают определенное влияние на величину равновесного ВВП, хотя налоговый мультипликатор меньше, чем мультипликатор расходов. Рассмотрим следующий пример. Допустим, ВВП производится на потенциальном для данной экономики уровне, и правительству понадобилось увеличить военные расходы на 200 млрд. долл. Вообще, в истории можно найти немало примеров того, как правительству США приходилось внезапно прибегать к раздуванию военного бюджета так было и в начале 1940-х годов в связи с началом Второй мировой войны, и в середине 1960-х из-за войны во Вьетнаме, и в начале 1980-х во время рассмотренной выше политики администрации Рейгана. Допустим также, что правительство желает компенсировать 200-миллиардный рост расходов (G) исключительно за счет дополнительных налогов. Зададимся вопросом; на сколько необходимо увеличить налоговый сбор?

Ответ, на первый взгляд, может показаться неожиданным. Чтобы покрыть увеличение G на 200 млрд. долл., налоговый сбор придется увеличить более чем на 200 млрд. В нашем числовом примере точная величина необходимого прироста налогов может быть найдена с помощью рис. 25-1. На нем показано, что рост Т на 300 млрд. означает сокращение на эту величину располагаемого дохода, что сопровождается сокращением потребления на 200 млрд. долл. (при заданной МРС=2/3). Итак, увеличение оборонных расходов на 1 млрд. долл. отражается сдвигом линии C+I+G на единицу вверх, а увеличение налогового сбора на 1 млрд. долл. означает сдвиг линии C+I+G вниз только на 2/3 (если МРС=2/3). Таким образом, чтобы обеспечить дополнительное финансирование оборонных расходов, сохранив при этом прочие расходы на прежнем уровне, увеличение налогов должно быть больше, чем увеличение расходов.

Изменение налогов является менее сильным инструментом налогово-бюджетной политики, чем изменение государственных закупок: налоговый мультипликатор меньше мультипликатора расходов на величину, пропорциональную предельной склонности к потреблению:

Налоговый мультипликатор = МРС х мультипликатор расходов

Нетрудно понять, почему так происходит. Когда правительство тратит 1 доллар на G, этот доллар непосредственно расходуется на потребление ВВП. С другой стороны, если правительство сокращает на 1 доллар налоги, то часть этого доллара будет направлена на потребление (С), а часть в сбережение. Таким образом, из-за того, что экономика по-разному реагирует на изменение Т и G, налоговый мультипликатор непременно оказывается меньше мультипликатора расходов*.

Налогово-бюджетная политика на практике

В 1960-е гг. президент США Дж. Кеннеди последовал принципам кейнсианской теории, и налогово-бюд-жетная политика стала одним из главных орудий в борьбе с инфляцией и циклическим спадом. Чтобы вытянуть экономику из состояния спада, он провозгласил значительное ослабление налогового бремени, и когда это было предпринято, действительно, начался сравнительно быстры и рост. В 1965-1966 гг. на фоне этого пос

ледовало наращивание бюджетных расходов, связанное с финансированием войны во Вьетнаме, и это привело к увеличению ВВП выше потенциального уровня и раздуванию инфляции. Чтобы удержать раскручивающуюся инфляцию и компенсировать военные расходы, в ^968 году Конгресс ввел временный дополнительный подоходный налог. Впрочем, многие экономисты полагали, что эта мера была введена слишком поздно и дала слишком мало.

Другой урок того, как действует налогово-бюджет-ная политика, можно почерпнуть из истории 1980-х гг. В 1981 году Конгресс утвердил предложенный президентом Рейганом пакет мероприятий в области налогово-бюджетной политики. Предполагалось резко урезать налоги, значительно увеличить расходы на оборонные проекты, и ощутимо сократить финансирование гражданских и социальных программ. Эти шаги удержали американскую экономику от глубокого спада 1981-1982 гг. и способствовали быстрому росту в 1983-1985 гг.

Середина 1980-х гг. открыла новую эру в налогово-бюджетной сфере. Серия мер в духе экономики предложения привела к огромному росту дефицита государственного бюджета. Дефицит (разность между расходами и доходами) возрос с 40 млрд. долл. (что составляло 1,5% ВВП) в 1979 году до 200 млрд. долл. (6% ВВП) в 1983 году. В 1985 году Конгресс предпринял некоторые шаги в целях сдерживания дефицита, одобрив закон об ограничении дефицита, известный как Закон Грэмма -Рудмэна, а в 1982, 1984, 1990 и 1993 гг. были произведены повышения различных видов налогов. Важно также добавить, что на протяжении этого периода отмечался устойчивый рост государственного долга по отношению к ВВП.

Придя в Белый дом, президент Клинтон столкнулся с довольно болезненной дилеммой. Дефицит бюджета оставался недопустимо большим, экономика находилась в состоянии стагнации и число безработных сохранялось неприемлемо высоким. Следовало ли ему взяться за приведение в порядок бюджета, для чего потребовалось бы поднять уровень государственных сбережений путем дальнейшего увеличения налогов и сокращения государственных расходов с тем, чтобы эти дополнительные сбережения вылились бы в рост инвестиций? Или, может быть, ему стоило строить свою политику, принимая во внимание так называемый парадокс бережливости (см. обсуждения в предыдущей

* П усть М РС=г. Если государственные расходы G увеличены на 1, то увеличение совокупных расходов в результате «цепной реакции» будет стремиться к величине

l+I+r'i+rз+...= 1(1-г) Если налоги уменьшены на 1, то (1 - г) будет сберегаться и г будет направлено на потребление в следующем периоде. В результате «цепной реакции» в экономике совокупные расходы будут стремиться к величине

l;+t'l+tl+

...=r/(1- r)

Таким образйм, налоговый мультипликатор равен произведению мультипликатора расходов на г.

главе), то есть иметь в виду, что политика, способствующая увеличению сбережений, вместо роста инвестиций может привести к сокращению объема производства? Это может произойти, например, если сдерживание государственных расходов приводит к уменьшению величины C+I+G и не компенсируется перетоком частных ресурсов в инвестиции. В конце концов, президент принял решение о сокращении дефицита государственного бюджета, полагая, что именно это является приоритетной задачей экономической политики. Закон о бюджете 1993 г. определил серию мероприятий налогово-бюджетной политики, которые бы позволили за 5 последующих лет снизить дефицит на 140 млрд. долл., что составляет около 2% ВВП.

Справедливо ли было, принимая такое решение, проигнорировать парадокс бережливости? Частично, ответ на этот вопрос зависит от целого ряда остальных условий тенденций мирового хозяйства, оживления инвестиционной активности после крутого спада в коммерческом строительстве или изменений в структуре потребительских предпочтений и, следовательно, расходов. Кроме того, как мы далее увидим, в еще большей степени ответ на этот вопрос зависит от того, какой окажется реакция экономики на проводимую кредитно-денежную политику будет ли, например, сдерживающая налогово-бюджетная политика компенсирована снижением процентных ставок и смягчением условий кредитования, или нет.

Б. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Анализ совокупного спроса останется незавершенным, если мы упустим из виду то обстоятельство, что каждое национальное хозяйство является открытой экономикой, участвующей в мировой экономике и связанной с другими странами торговыми и финансовыми отношениями. Каждая страна продает за рубеж товары и услуги, которые она умеет производить дешевле, чем это могут другие страны, и покупает у них те блага, в создании которых преимущества имеют иностранные производители.

В старые времена международная торговля оказывала весьма умеренное влияние на макроэкономическое положение США, так что, занимаясь макроэкономикой, мы без ущерба для результатов анализа вполне могли бы игнорировать существовавшие в то время зарубежные хозяйственные связи, оставив последние для специалистов, сидящих в университетах или Госдепартаменте. Однако, революционное по своему характеру развитие транспорта, коммуникаций и торговой политики привело к тому, что в успехе своего экономического развития разные страны стали тесно зависимы друг от друга. Торговые связи между Японией и Мексикой, Канадой и США сегодня намного сильнее, чем между Нью-Йорком и Калифорнией сто лет назад. Деловые циклы оказывают мощное воздействие на каждую страну земного шара, принимаемые в Вашингтоне. внутренние решения в области кредитно-денежной политики способны породить депрессию, массовое обнищание и даже революцию в Южной Америке, политическая нестабильность на Ближнем Востоке может значительно повлиять на цены нефтепродуктов, что, в свою очередь, может ввергнуть все страны в спад или, наоборот,способствовать ускорению роста, наконец, революционные процессы в России могут повлечь за собой колебания котировок на фондовых рынках по всему миру. Не принимать во внимание международные связи применительно к анализу современной эко

номики значит потерять половину смысла всех результатов.

Изложение основ теории совокупного спроса мы завершим тем, что остановимся на некоторых ключевых проблемах открытой экономики и продемонстрируем, какое влияние на объемы инвестиций и государственные расходы оказывает внешняя торговля.

Внешняя торговля и экономическая активность

Чистый экспорт: понятие и тенденции

В этой главе мы вводим в модель четвертую составляющую ВВП чистый экспорт. Чистый экспорт определяется как экспорт товаров и услуг минус импорт.

Что же представляет собой международная торговля? В 1993 г. совокупный экспорт США составил 662 млрд. долл., а импорт 725 млрд. долл. и, таким образом, величина чистого экспорта была равна минус бЗ млрд.долл.

Большая часть экспорта США приходится на товары различного назначения 462 млрд. долл., что включает в себя вывоз продуктов питания на 40 млрд. долл., промышленных товаров на 103 млрд., оборудования на 183 млрд. и продукции, связанной с автомобильной промышленностью, на 52 млрд. долларов. В оставшуюся часть экспорта входит, в частности, 105 млрд. долл. дохода на американские активы за рубежом.

Импорт США в 1993 году на 592 млрд. долл. состоял из товарных поставок, в том числе продуктов питанияна 28 млрд. долл., товаров производственно-технического назначения на 289 млрд. долл., оборудования на 152 млрд. долл., продукции, связанной с автомобильной промышленностью на 102 млрд. долл. и других потребительских товаров на сумму

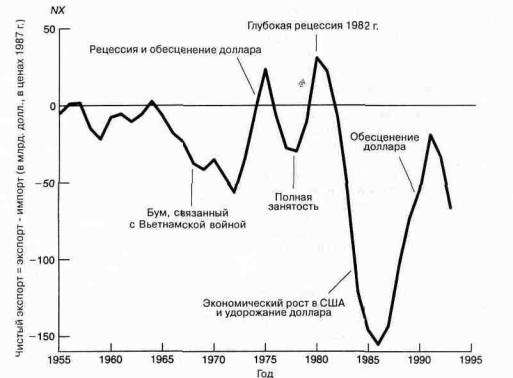

Рис. 25-4. Резкое падение чистого экспорта в 1980-е годы

Динамика

реального

чистого

экспорта (экспорт

минус импорт

в ценах 1987 года)

до 1980 года

характеризуется

незначительными

колебаниями.

Подъем курса

доллара в

начале 1980-х гг.

на фоне

медленного

экономического

роста в

странах основных

торговых

партнерах

США вызвал

большой

дефицит

торгового

баланса

после 1982 года.

Источник: U.S. Department of Commerce

135 млрд. долл. В оставшуюся часть импорта включены 102 млрд. долл. дохода на иностранные активы в экономике США.

На протяжении почти всего нынешнего столетия Соединенные Штаты имели положительный чистый экспорт или торговый баланс. Чистый экспорт становился отрицательным во время экономического оживления, связанного с войной во Вьетнаме, но затем вновь улучшался благодаря обесценению (снижению курса) доллара в начале 1970-х гг. и, позднее, во время спада экономической активности в начале 1980-х гг. Резкое ухудшение позиции США в мировой торговле имело место в середине 1980-х гг. Например, в 1987 году импорт превысил экспорт на 143 млрд. долл. Такой колоссальный дефицит торгового баланса стал одной из наиболее серьезных политических проблем как для самих Соединенных Штатов, так и для их торговых партнеров. Динамика чистого экспорта США на протяжении последних тридцати лет показана на рис. 25-4.

Если некоторая страна осуществляет экспортно-импортные операции, то вполне вероятно, что совокупные расходы в ее экономике могут не совпадать с

объемом внутреннего производства. Совокупные внутренние расходы (или внутренний спрос) равны сумме объема потребления, внутренних инвестиций и государственных закупок. Они отличаются от валового внутреннего продукта по двум причинам. Во-первых, часть внутренних расходов будет приходиться на товары и услуги, произведенные за рубежом, такие как мексиканская нефть или японские автомобили, эта часть расходов представляет собой импорт (обозначим его т). Кроме того, некоторая доля продукции американского производства, например, самолеты «Боинг», будет продана за рубеж и, следовательно, отнесена на счет экспорта (обозначим его е). Разность между внутренним объемом производства и внутренними расходами, таким образом, есть е - m = чистый экспорт = X.

Чтобы рассчитать совокупный спрос на отечественные товары и услуги, необходимо учитывать не только внутренний, но также и внешний спрос на эту продукцию. Иначе говоря, для этого необходимо знать расходы как самих американцев, так и жителей других стран. Интересующая нас величина должна включать в себя внутренние расходы .C-H+G плюс объем продаж

жителям других стран (экспорт) минус объем товаров и услуг, которые американцы купили в других странах (импорт). Расходы на национальный выпуск (т.е. ВВП) равны сумме объема потребления, внутренних инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта:

общий совокупный спрос = ВВП = C+I+G+X

Факторы, определяющие чистый экспорт. Какие факторы определяют динамику экспорта и импорта, а следовательно, и чистого экспорта в национальном хозяйстве страны?

Начнем с импорта. Импорт в США, очевидно, находится в положительной зависимости от американского дохода и объема производства, и если происходит быстрый рост ВВП, импорт имеет тенденцию увеличиваться еще более быстрыми темпами. Кроме того, потребительский выбор между отечественными и импортными товарами определяется, при прочих равных условиях, соотношением их цен: если цены отечественных автомобилей возрастают относительно цен, по которым могут быть куплены японские машины (скажем, по причине опережающего роста производительности в японской промышленности), то американцы отдадут предпочтение последним и, соответственно, станут меньше приобретать автомобилей отечественного производства. Следовательно, как физический объем, так и стоимость импорта связаны с соотношением цен между отечественной и зарубежной продукцией на внутреннем рынке.

Соотношение цен непосредственно связано с новым для нас фактором валютным курсом. Валютный курс представляет собой цену (соотношение), по которой валюта одной страны обменивается на валюту другой страны. Например, если 1 фунт стерлингов можно продать за 1,4 доллара США, то говорят, что валютный (или обменный) курс между этими двумя валютами составляет 1,4 доллара за фунт. ,

Попробуем проследить роль валютного курса на примере торговли вином между Францией и США. Относительная цена американского и французского вина, очевидно, зависит как от внутренних цен, так и от валютного курса между торгующими странами. Допустим, что калифорнийский шардоне продается по б долл. за бутылку, тогда как похожая бутылка французского шардоне стоит 40 франков. Заметим, что когда доллар был дорогой валютой, как, например, в 1984 году, французское вино продавалось лишь за дветрети от цены калифорнийского, тогда как в последующие десять лет, благодаря обесценению доллара, французское вино стало дороже на одну треть по сравнению с калифорнийским. Падение валютного курса доллара изменило' соотношение цен в пользу отечественного товара.

Итак, мы выявили механизм действия нового фактора. Если курс национальной валюты растет, цены импортных товаров снижаются относительно цен оте

чественных товаров, соответственно, экспорт из данной страны становится относительно дороже для иностранных покупателей. Таким образом, данная страна становится менее конкурентоспособной на мировом рынке, что приводит к снижению чистого экспорта. Следовательно, изменение валютного курса может оказывать значительное влияние на объем производства, занятость и инфляцию. Поэтому роль динамики валютного курса для всех стран неуклонно растет.

Экспорт можно представить как зеркальное отображение импорта, и зависит он, главным образом, от доходов и объемов производства в других странах, а также от соотношения цен между отечественными товарами и конкурирующей продукцией зарубежного производства. Рост производства в других странах или обесценение валюты нашей страны, очевидно, способствуют экспорту, и наоборот.

Обратимся к рис. 25-4. Какие причины скрываются за динамикой чистого экспорта США? С 1960 по 1969 год американская экономика переживала быстрый рост, и цены на товары американского производства росли относительно цен в странах-торговых партнерах. Именно этим можно объяснить опережающий рост импорта по сравнению с экспортом. С 1969 по 1975 год американская экономика была повержена в спад, который усугублялся некоторым обесценением доллара на мировом рынке. Поэтому в этот период американские товары становились относительно дешевле, и неудивительно, что рост импорта замедлялся, а экспорт, напротив, заметно оживлялся, благодаря чему величина чистого экспорта принимала положительные значения.

Начало 1980-х годов известно, помимо всего прочего, резким ухудшением позиции США в международной торговле. Происшедший в период с 1980 по 1985 г. рост курса доллара повлек за собой заметное увеличение конкурентоспособности иностранной продукции на американском рынке. Это обстоятельство, а также более высокие, по сравнению с другими странами мира, темпы экономического роста, неизбежно привели к сильнейшему за многие годы падению чистого экспорта.

Однако, после 1985 г. он начал постепенно восстанавливаться. Курс доллара пошел на понижение, а рост объемов внутреннего производства замедлился, тогда как многие страны, после очередного циклического спада и долгового кризиса начала 1980-х гг., вступили в полосу оживления деловой активности. Как следствие, к 1994 г. дефицит торгового баланса США уменьшился в два раза по сравнению с пиком 1987 г.

Влияние внешней торговли на ВВП

Как изменения торговых потоков сказываются на ВВП и занятости? Во-первых, чистый экспорт фактически является прибавкой к совокупному спросу. Во-

|

Таблица 25-2. Роль чистого экспорта в формировании совокупного спроса |

||||||

|

Формирование объема производства е |

i открытой экономике . |

t ' |

||||

|

(1) Первоначальный уровень ВВП |

(2) Внутренний спрос (C+I+G) |

(3) Экспорт (е) |

(4) Импорт (m) |

(5) Чистый экспорт (X) |

(6) Совокупные расходы (C+I+G+X) |

(8) Направление экономической динамики |

|

4200 |

4000 |

360 |

420 |

-60 |

3940 |

сжатие |

|

3900 |

3800 |

360 |

390 |

-30 |

3770 |

сжатие |

|

3600 |

3600 |

360 |

360 |

0 |

3600 |

равновесие |

|

3300 |

3400 |

360 |

330 |

30 |

3430 |

расширение |

|

3000 |

3200 |

360 |

300 |

60 |

3260 |

расширение |

Чтобы найти совокупный спрос на производимые в стране товары и услуги, объем внутреннего спроса должен быть скорректирован на величину чистого экспорта Х=е-т. Обратите внимание на то, что мультипликатор чистого экспорта равен мультипликаторам государственных расходов и инвестиций

вторых, поскольку в открытой экономике часть расходов в той или иной мере уходит за ее пределы, мультипликаторы частных инвестиций и государственных расходов принимают различные значения.

Влияние чистого экспорта на объем производства помогает понять табл. 25-2. Начало этой таблицы такое же, как и табл. 25-1, описывающей закрытую экономику. Общий внутренний спрос в колонке (2) складывается из потребления, инвестиций и государственных закупок, что аналогично уже рассмотренному случаю закрытой экономики. Колонка (3) добавляет объем экспорта товаров и услуг. Как мы уже отметили, его величина определяется доходом и объемом производства зарубежных стран, а также относительными ценами и валютным курсом, то есть, что очень важно, переменными, которые формируются за пределами нашей модели. Следовательно, экспорт можно принять в качестве постоянной величины, например, 360 млрд. долл., израсходованной жителями иных стран на покупку американских товаров и услуг.

Больший интерес, однако, представляет собой импорт (колонка (4)). В отличие от экспорта, он определяется не только экзогенными переменными, такими как цены и валютный курс, он также находится в непосредственной зависимости от размера отечественных доходов и производства, которые сами определяются в рамках нашей модели и, как видите, имеют различные значения в разных строках табл. 25-2. В целях упрощения расчетов допустим, что рассматриваемая экономика импортирует всегда 10% от общего объема производства, так что величина импорта в колонке (4) должна составлять 10% от значения, указанного в колонке (1).

Чистый экспорт (колонка (5)) получается вычитанием значений, указанных в колонке 4 из тех, которые указаны в колонке (3). Если импорт превышает экс

порт, то чистый экспорт, очевидно, отрицательная величина, и наоборот. Величина чистого экспорта, по сути, представляет собой вклад внешней торговли в совокупные расходы. Когда объем производства совпадает с величиной совокупных расходов, считается, что он достиг своего равновесного значения. В нашем примере равновесие установилось при нулевом чистом экспорте, хотя в общем случае это, конечно, не обязательно. (Убедитесь в том, что вы умеете объяснять, почему неравенство расходов и объема производства означает неравновесие экономики.)

Графическое изображение равновесия открытой экономики приведено на рис. 25-5. Линия, обозначенная C+I+G это та же самая прямая, что использовалась на рис. 25-2, она обозначает внутренние расходы. Чтобы показать совокупные расходы в открытой экономике, мы должны сдвинуть каждую точку этой линии на величину чистого экспорта, планируемого при той или иной величине ВВП. В результате получается новая линия, на графике она обозначена C+I+G + X. Левее точки Е чистый экспорт положителен, поэтому линия C+I+G+X лежит выше линии С + I + G;

правее точки Е импорт превышает экспорт, то есть чистый экспорт меньше нуля, и совокупные расходы (С + I + G + X), соответственно, оказываются ниже внутреннего спроса (C+I+G).

Объем ВВП, при котором линия совокупных расходов пересекается с линией 45 , является равновесным. В нашем примере равновесие имеет место в той же точке 3600 млрд. долл. Это означает, что в данной экономике произведено ровно столько товаров и услуг на 3600 млрд. долл. сколько все население, предприятия, государство и иностранные граждане,смогут приобрести*.

* Обратите внимание на то, что обе линии на рис. 25-5 пересекаются при нулевом значении чистого экспорта, однако это чисто

случайное совпадение. Изменив величину экспорта в табл. 25-2, например, до 460 млрд. долл., вы можете самостоятельно рассчитать новое равновесие и перерисовать график на рис. 25-2.

|

Рис. 25-5. Равновесный ВВП в открытой экономике определяется с учетом чистого экспорта Линией C+1+G обозначен внутренний спрос, т.е. объем закупок, сделанный отечественными потребителями, предприятиями и государством. К этой величине должен быть добавлен чистый экспорт. Сумма чистого экспорта и внутреннего спроса совокупные расходы показана линией C+1+G + X. Равновесие находится в точке Е, где ВВП равен совокупным расходам на товары и услуги, произведенные в. данной стране. Обратите внимание на то, что наклон линии совокупных расходов меньше, чем наклон линии внутренних расходов, что отражает происходящую в открытой экономике утечку части расходов в виде импорта |

Предельная склонность к импорту и линия совокупных расходов

Обратим теперь внимание на тот факт, что линия C+I+G+X на рис. 25-5 имеет несколько меньший наклон, нежели линия внутреннего спроса. Объясняется это существованием дополнительной связи между импортом и расходами, а появляется она благодаря допущению о том, что на импорт расходуется 10% от каждого доллара доходов. Сделав это допущение, мы тем самым ввели понятие предельной склонности к импорту. Предельная склонность к импорту, далее обозначаемая МРm, показывает прирост импорта, вызванный увеличением ВВП на 1 доллар.

Вспомним, что увеличение потребления на единицу роста дохода мы назвали предельной склонностью к потреблению. Предельная склонность к импорту имеет схожий смысл. Она показывает, какой объем продукции будет дополнительно закупаться за рубежом, если ВВП увеличится на один доллар. Какова склонность к импорту в нашем примере (табл. 25-2)? Очевидно, ответ МРm=0,1: каждый раз, когда ВВП возрастает на 300 млрд. долл., объем импорта становится на 30 млрд. долл. больше. (А чему равна предельная склонность к импорту при отсутствии внешней торговли? Конечно, нулю.)

Вернемся к рис. 25-5, чтобы проанализировать наклон линии совокупных расходов (C+I+G+X). Мы уже указывали на то, что линия внутреннего спроса C+1+G всегда имеет более крутой наклон. Если ВВП и распо

лагаемый доход возрастают на 300 млрд. долл., то расходы на потребление увеличиваются на величину, равную произведению прироста располагаемого дохода на предельную склонность к потреблению (равную, в нашем примере, 2/3), то есть на 200 млрд. долл. В то же время, расходы на импорт, иначе говоря, на покупку товаров иностранного производства, становятся на 30 млрд. долл. больше. Таким образом, благодаря появлению внешней торговли, расходы на товары отечественного производства увеличиваются только на 170 млрд. долл. (=200 - 30), и наклон линии совокупных расходов уменьшается от 0,667 до 0,567.

Мультипликатор в открытой экономике

Утечка части расходов за пределы экономики на оплату импорта может довольно неожиданным, на первый взгляд, образом изменять величину мультипликатора. Давайте, теперь, рассмотрим, почему.

Мы уже пробовали объяснить действие мультипликатора расходов через «цепную реакцию^) в экономике, когда каждый доллар государственных расходов, инвестиций или, аналогично, экспорта порождает целую серию сделок, создающих дополнительный вклад в ВВП. Допустим, например, что для модернизации совершенно устаревшего оборудования в новых восточных землях Германия желает приобрести партию американских компьютеров. Каждый уплаченный за эти компьютеры доллар означает прирост совокупного дохода США на 1 доллар, из которого 2/3 = 0,667 дол-

лара американцы израсходуют на потребление. Поскольку склонность к импорту в экономике США равна 0,1, одна десятая часть этого дополнительного дохода будет использована на оплату зарубежных товаров и услуг, так что только 0,567 доллара уйдет на потребление товаров, произведенных самими американцами и, значит, именно на 0,567 доллара увеличится ВВП в следующем периоде. Рассуждение нетрудно продолжить: из этой суммы 0,567 х 0,567 = 0,321 доллара будет израсходовано на потребление отечественных товаров в третьем периоде, и т.д. Таким образом, общее увеличение объема производства, или мультипликатор в открытой экономике равен

1 + 0,567 + 0,5672 + 0,5673 + ... = 1/(1 - 0,667 + 0,1)=2,3

Напомним, что для закрытой экономики мультипликатор был равен 1/(1 - 0,667)= 3.

Мультипликатор может быть представлен и другим способом. Вспомните, что в нашей простейшей модели мультипликатор расходов определялся как 1/MPS, где MPS обозначает предельную склонность к сбережению. Аналогом этой величины в открытой экономике является величина совокупных утечек в расчете на доллар дополнительного доходасумма, направляемая в сбережения (MPS) плюс сумма, уходящая на оплату импорта (МРm). Следовательно, в открытой экономике мультипликатор должен быть равен 1/(MPS + MPm) = 1/(0,333+0,1) = 2,3. Оба использованных нами подхода дают одинаковые результаты.

Из-за того, что в открытой экономике часть прироста совокупного дохода уходит на оплату импорта, мультипликатор расходов оказывается несколько меньше, чем в случае закрытой экономики.

Мультипликатор =1/(MPS+MPm)

где MPS предельная склонность к сбережению, а MPm предельная склонность к импорту.

Внешнеторговый дефицит США и экономическая активность

В мире, где разные страны оказываются все теснее и теснее связаны между собой торговыми и финансовыми отношениями, правительства вынуждены уделять пристальное внимание событиям за рубежом. Если политика одной страны перестает соответствовать действиям ее экономических партнеров, на нее рано или поздно обрушатся такие неприятности как инфляция, спад или неблагоприятный торговый баланс.

Хороший пример значения внешней торговли дает история США последнего десятилетия. На рис. 25-4 иллюстрируется одно из заметных событий в мировой экономике ухудшение торгового баланса США в 1980-е годы. Чтобы в общих чертах оценить масштаб

происшедшего ухудшения, можно сопоставить положение дел в 1980 и 1986 годы, когда наблюдался примерно одинаковый объем использования ресурсов в экономике страны. С 1980 по 1986 год реальный чистый экспорт упал с 31 млрд. долл. до минуС|155 млрд. долл. (в ценах 1987 года). Снижение составило 186 млрд. долл. или 5% среднего ВВП в то время. Это колоссальное падение неизбежно сопровождалось спадом и значительными увольнениями на экcпортоориен-тированных производствах.

Само по себе резкое снижение чистого экспорта оказывает на экономику сдерживающее влияние, приблизительно такое же, как если бы правительство сокращало на ту же величину государственные закупки. Общее воздействие падения чистого экспорта на экономику определяется тем, какие силы придут в движение в результате происшедшего. На самом деле, с 1980 по 1982 год сокращение торгового баланса в значительной мере подстегивалось кредитно-денежной и на-логово-бюджетной политикой. Результатом стало резкое падение совокупного спроса и глубочайший за последние пятьдесят лет спад. Однако, после 1982 года снижение чистого экспорта сдерживалось расширением бюджетных расходов. Наращивание государственных расходов, сопровождающееся ослаблением кредитно-денежной политики, позволило в полной мере компенсировать сокращение чистого экспорта и обеспечить устойчивый экономический рост.

Мультипликаторы в действии

Представление о реальной величине мультипликатора могло бы стать важнейшей частью принятия решений в экономической политике. Как врач, выписывающий рецепт, должен предвидеть, какого результата достигнет он при той или иной дозировке лекарства, так и экономист должен предвидеть последствия политических решений, для чего ему необходимо иметь представление о величине налогового мультипликатора и мультипликатора расходов. Когда экономика переживает слишком быстрый рост, ей положена определенная сдержанность в государственных расходах, и тогда было бы весьма полезно иметь представление о действительной величине мультипликатора еще до того, как потребуется принимать решение о том, насколько большой должна быть доза дополнительных налогов или сокращения расходов. Если же страна сталкивается с резким изменением условий внешней торговли, экономисту нелишне четко представлять себе характер связи между чистым экспортом и объемом внутреннего производства, чтобы сделать более или менее точную количественную оценку последствий происходящего и адекватных политических решений.

Важным достижением экономической науки стало появление методов расчета эконометрических моделей

национального хозяйства. Эконометрическая модель представляет собой множество уравнений, описывающих поведение экономики на основе накопленных эмпирических данных. Начало работы в этой области было положено пионерскими трудами таких ученых как Ян Тинберген из Нидерландов и Лоренс Кляйн из университета Пенсильвании, оба они стали лауреатами Нобелевской премии за создание эмпирических моделей в макроэкономике. Сегодня же расчетами макроэкономических моделей, вычислением мультипликаторов и прогнозированием будущего занимается целая армия эконометристов.

Вычисление мультипликаторов

Изучаемые в нашем учебнике модели дают чрезвычайно упрощенную картину макроэкономической структуры национального хозяйства. Для того, чтобы получить более реалистичное представление, например, о том, как объем производства реагирует на изменение государственных закупок, экономисты строят крупномасштабные эконометрические модели и выполняют множество экспериментов, подставляя туда различные значения интересующих переменных. Такие модели служат основой для вынесения рекомендаций в области экономической политики.

Эти крупномасштабные модели включают в себя не только лежащие на поверхности элементы рыночной экономики, которые мы обрисовали в самых общих чертах, но и другие факторы, которые были опущены.

Полная модель, например, должна включать в себя более реалистичное представление системы налогообложения: поскольку некоторые из налогов определяются как процент от доходов или объема продаж, то справедливо ожидать, что величина налогового сбора в какой-то мере пропорциональна величине совокупного дохода. Кроме того, полная модель должна включать в себя денежный сектор (который описывается в двух следующих главах), равно как динамику цен и ставок заработной платы (о чем будет идти речь в части 6). Если бы модель учитывала эти обстоятельства, то величина мультипликатора оказалась бы меньше, чем в нашем упрощенном варианте.

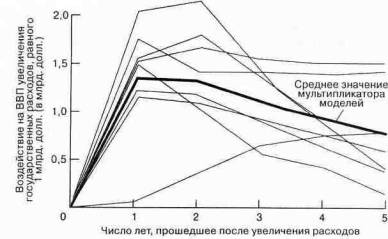

В сделанном недавно обширном обзоре экономет-рических моделей национального хозяйства США была представлена подборка расчетов мультипликаторов. Рассмотренные в нем модели включают в себя уравнения, позволяющие прогнозировать поведение всех основных секторов экономики (в том числе денежный и финансовый сектора и их взаимосвязь с инвестиционным спросом и функцией потребления), они также описывают практически все виды связей с остальными странами. В этих моделях допускается, что уровень реальных государственных закупок товаров и услуг перманентно увеличивается на 1 млрд. долл. Затем рассчитывается влияние этого изменения на реальный ВВП. Изменение последнего, вызываемое ростом государственных расходов, позволяет осуществить оценку значения мультипликатора этих расходов.

Рис. 25-6. Мультипликатор расходов в различных макроэкономических моделях . , , ,

Проводившиеся

за последнее

время

разнообразные

макроэкономические

исследования

дают

различные

значения

мультипликатора

государственных

расходов. На

рисунке

представлены

результаты

расчетов

того, как

будет

меняться

величина ВВП

на

протяжении

первых пяти

лет в ответ на

перманентное

увеличение

уровня

государственных

расходов на 1

млрд. долл. (в

год,

обозначенный

индексом «О»,

государственные

расходы

увеличились

на 1 млрд. долл.

и остались на

новом уровне

во все

последующие

годы). Жирная

линия

показывает

усредненное

значение

мультипликатора

по данным

всех восьми

моделей, а

тонкие линии

показывают

результаты

расчетов для

каждой из

моделей.

Источник:

Ralph С. Bryant,

Gerald Holtham, and Peter Hooper, «Consensus and Diversity in Model Simulations»,

in Empirical Macroeconomics for Interdependence Economies (Brookings,

Washington, D.C., 1988)

Результаты этих расчетов представлены на рис. 25-6. Среднее для всех восьми моделей значение мультипликатора государственных расходов показано жирной линией, а тонкими линиями показаны результаты каждой конкретной модели. В первый и второй годы после увеличения государственных закупок средний мультипликатор был около 1,4, однако, затем, по мере того как рынок денег и внешняя торговля начинают реагировать на новые условия, мультипликатор постепенно уменьшается. (Действие сил рынка денег заключается в том, что происшедшее увеличение ВВП сказывается на процентных ставках, что влечет за собой вытеснение инвестиций. Этот механизм будет рассмотрен позднее.)

Интересной особенностью полученных результатов является то, что различные модели дают самые разные значения мультипликаторов. Почему? Природа экономических взаимосвязей полна неопределенности. Собственно говоря, неопределенность, неполная ясность в представлении об устройстве самого общества и делает науку столь нужной и интересной, ведь если бы все было полностью известно, то ученые попросту оказались бы неудел. Понимание экономических процессов, вероятно, следует воспринимать как выдающееся достижение уже хотя бы потому, что экономисты не имеют возможности поставить контролируемый лабораторный эксперимент. Еще более серьезным является тот факт, что каждое национальное хозяйство эволюционирует и изменяется с течением времени,так что «правильная» модель для экономики образца 1960 года, скорее всего, отличается от «правильной» модели для той же страны 1990 года.

Добавим, что среди экономистов имеют место фундаментальные расхождения во мнениях относительно самой природы макроэкономических процессов. Некоторые экономисты полагают, что для описания поведения национальных хозяйств наиболее адекватен кейнсианский подход, тогда как другие также убедительно доказывают, что именно экономика предложения, монетаристская или же классическая теории наилучшим образом раскрывают сущность экономики. При всех этих разногласиях и неопределенности вряд

ли стоит удивляться тому, что экономисты в своих расчетах приходят к разным значениям мультипликатора.

По ту сторону модели мультипликатора

Мы завершаем обзор наиболее важных сторон применения кейнсианской теории мультипликатора. Этот подход вносит неоценимый вклад в понимание природы деловых циклов и взаимосвязи между внешней торговлей и внутренним производством и показывает, как государство может бороться с инфляцией и безработицей с помощью налогово-бюджетной политики.

Ошибочно, однако, думать, будто даже из попугая может получиться неплохой специалист в области макроэкономики, если научить его повторять «C+I+G+X» или «У Попки есть мультипликатор». Ведь за этими концепциями стоят важные исходные допущения и логический анализ.

Давайте вспомним, что модель мультипликатора предполагает неизменность инвестиций и не принимает во внимание роль денег и кредита. Более того, за рамками анализа остается совокупное предложение, так что с помощью этой модели мы не сможем оценить, как увеличение расходов «распределится» между реальным объемом производства и уровнем цен. Может быть, это неважно? Вовсе нет! Но до того, как мы введем в модель эти, делающие ее более реалистичной, элементы, нам следует проштудировать денежную теорию и кредитно-денежную политику, не забыв про ключевые выводы теории инфляции. Вовлечение в анализ всех этих элементов реальности приведет к тому, что мультипликаторы государственных закупок, налогов и внешней торговли окажутся значительно меньше, чем они были до этого.

Эти выводы заставляют нас обратиться к остальным разделам макроэкономики. Далее мы уделим внимание изучению одной из наиболее привлекательных областей экономической науки теории денег. Если мы придем к пониманию того, как центральный банк определяет количество денег в экономике, мы сумеем убедительнее, чем до сих пор, объяснить, как правительство может влиять на деловые циклы, бушевавшие на протяжении значительной части истории капитализма,

РЕЗЮМЕ

А. Влияние государства на объем производства

1. Представленный анализ налогово-бюджетной политики основан на кейнсианской модели мультипликатора. Анализируя факторы совокупного дохода и объема производства, этот подход сосредоточивает внимание на изменениях в совокупном спросе. Как и простейшая модель мультипликатора, в целом, он

применим к анализу ситуаций с неполной занятостью ресурсов.

2. Увеличение объема государственных закупок, если оно не сопровождается компенсирующим изменением налогового сбора и инвестиций, непосредственно способствует увеличению объема производства, причем в большей степени, чем равный по величине прирост инвестиций. В результате этого линия C+I+G

сдвигается вверх, так что равновесие в течке ее пересечения с линией 45 становится выше.

3. Снижение налогов, если оно не сопровождается компенсирующим изменением объемов государственных закупок и инвестиций, приводит к увеличению объема производства. При этом линия потребления сдвигается влево и вверх на величину уменьшения налогового сбора, но поскольку прирост располагаемого дохода распределяется между сбережениями и потреблением, увеличение потребления оказывается меньше, чем увеличение располагаемого дохода. Следовательно, величина налогового мультипликатора меньше величины мультипликатора расходов.

Б. Внешняя торговля и национальное хозяйство

4. Если национальное хозяйство вовлечено в международную торговлю, продавая отечественные товары и услуги в другие страны и покупая товары и услуги за рубежом, оно называется открытой экономикой. Разность между экспортом и импортом называется чистым экспортом. На протяжении большей части двадцатого столетия США имели приблизительно нулевой чистый экспорт, и только в 1980-е годы эта страна пережила глубокий дефицит торгового баланса.

5. Благодаря существованию внешней торговли внутренний спрос может отличаться от объема национального производства. Внутренний спрос состоит из потребления, инвестиций и государственных закупок. Чтобы найти объем ВВП, к величине внутреннего спроса необходимо добавить экспорт и вычесть импорт, так что

ВВП = С + I + G + X,

где Х = чистый экспорт = е - m. Размер импорта определяется внутренними доходами и объемом производства, а также уровнем цен на отечественные товары относительно уровня цен на аналогичные товары

иностранного производства. Экспорт может быть ^представлен как зеркальное отображение импорта, и определяется он теми же факторам иуровнем доходов и объемом производства за рубежом и соотношением цен. Прирост импорта вследствие увеличения ВВП на 1 доллар называется предельной склонностью к импорту (МРm).

6. С введением в анализ внешней торговли появляется новая переменная валютный курс, представляющий собой соотношение, по которому валюта одной страны обменивается на валюту другой страны. Если курс национальной валюты растет, цены на импорт падают, а экспортные товары, напротив, становятся дороже, в результате чего конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке снижается, что приводит к сокращению чистого экспорта.

7. Влияние внешней торговли на ВВП аналогично влиянию государственных закупок или инвестиций. Увеличение чистого экспорта означает рост совокупного спроса на продукцию отечественного производства. Таким образом, изменение чистого экспорта способно оказывать на ВВП мультипликативный эффект. Однако, величина мультипликатора расходов в открытой экономике меньше, чем в закрытой из-за того; что часть дополнительно создаваемого ВВП уходит в виде расходов на импорт. Мультипликатор в открытой экономике равен 1/(MPS + MPm). Ясно, что при прочих равных условиях мультипликатор в открытой экономике должен быть меньше мультипликатора в закрытой экономике, где МРт=0.

8. Для расчета значений мультипликатора экономисты, пользуясь специальным статистическим аппаратом и макроэкономической теорией, научились создавать довольно-таки близкие к реальности эконо-метрические модели. Согласно общепринятым подходам, величина мультипликатора в первые 4 года после отмеченного изменения расходов колеблется от 1 до 1,5.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Государственные закупки и налогообложение

напогово-бюджетная политика: влияние G на равновесный ВВП, влияние Т на С и ВВП

мультипликативный эффект государственных расходов (G) и налогов (Т)

линия (C+1+G) для закрытой экономики

Макроэкономическая теория открытой экономики

линия (C+1+Q+X) для случая открытой

экономики

чистый экспорт Х=е - m внутренний спрос и расходы на ВВП предельная склонность к импорту (MPm)

мультипликаторы: в закрытой экономике 1/MPS, в открытой экономике 1/(MPS+MPm)

валютный курс

влияние внешнеторговых потоков и валютного курса на ВВП

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Объясните следующие понятия: мультипликатор государственных расходов, предельная склонность к потреблению, предельная склонность к импорту, мультипликатор в открытой экономике.

2. Объясните на словах и с использованием схемы «цепной реакции» расходов, почему налоговый мультипликатор меньше мультипликатора расходов.

3. На протяжении 1980-х годов многие политические лидеры выступали за сокращение дефицита государственного бюджета. Проанализируйте влияние снижения объема государственных закупок товаров и услуг на величину дефицита государственного бюджета и объем производства.

4. Объясните, почему правительство может использовать налогово-бюджетную политику в целях стабилизации деловых циклов. Почему налогово-бюджет-ная политика действительно является эффективным средством увеличения объемов производства в экономике кейнсианского типа, но бесполезна в экономике клаcсическото типа?

5. Предположим, что доллар США обесценивается, иначе говоря, его ценность относительно ценности валют стран-основных торговых партнеров падает. Объясните механизм, посредством которого обесценение доллара приведет к росту экономической активности в США.

6. Используя табл. 25-2, объясните, как каждый из перечисленных факторов повлияет на чистый экспорт и ВВП:

а) увеличение инвестиций на 100 млрд. долл.

б) снижение государственных закупок на 50 млрд. долл.

в) увеличение объемов производства за рубежом, благодаря чему экспорт вырос на 10 млрд. долл.

г) обесценение национальной валюты, вследствие чего экспорт вырос на 30 млрд. долл., а импорт уменьшился на 20 млрд. долл. независимо от величины ВВП.

7. Какова величина мультипликатора расходов в экономике, где отсутствуют государственные расходы и налогообложение, МРС=0,8, и (а) МРm=0, (б) МРm=0,1, (в) МРm=0,9? Объясните, почему иногда мультипликатор может даже принимать значения меньше единицы.

8. «Даже если правительство тратит миллиарды- на грязные военные акции, эти действия могут дать работу во время спада и, потому, станут полезными для общества». Прокомментируйте это утверждение.

9. Город Нью-Хэвен является очень открытой экономикой. Город занимается экспортом древних реликвий, в нем не осуществляется каких-либо инвестиций, и в нем отсутствует система налогообложения. Горожане потребляют 50% своего располагаемого дохода, причем 90% потребления приходится на импорт. Однажды в целях финансирования общественных работ, мэр города Кейнс (Cains) вынес решение о введении налога в сумме 100 млн. долл. Мэр полагал, что объем производства и доходы города значительным образом увеличатся, потому что существует что-то такое, называемое «мультипликатор». Рассчитайте, какое влияние на объем производства и доходы Нью-Хэвена окажет реализация плана общественных работ. Согласны ли вы с утверждениями мэра?