| Входной контроль знаний | Конспект лекций | Тесты | Контрольные вопросы | Индивидуальные задания |

|---|

| От авторов | Методические указания | Модули | Готовимся к экзамену | Связатся с преподователем |

|---|

Международная экономическая интеграция как высший уровень развития мирохозяйственных связей

1.Основные особенности международной экономической интеграции на микро- и макроуровне.

2.Эффективность и основные проблемы международной экономической интеграции

В широком понимании международную экономическую интеграцию определяют и как отношения, и как процесс. Интеграцию в первом понимании можно толковать как отсутствие любой формы дискриминации иностранных партнеров в каждой из национальных экономик. В таком плане международная экономическая интеграция рассматривалась нами как высший уровень развития международных экономических отношений (МЭО). Как процесс интеграция проявляется в стирании отличий между экономическими субъектами — представителями разных государств. !

Развитие процессов международной экономической интеграции обусловлено такими факторами:

- экономическим развитием стран, групп стран и регионов мира в условиях неравномерного распределения ресурсов;

- закономерностями научно-технического прогресса;

- тенденциями демографического развития;

- наличием и необходимостью решения глобальных проблем (энергетической, продовольственной, экологической, использования Мирового океана и Космоса, экономического роста и народонаселения, экономической безопасности, разоружения);

- резким сокращением расстояний за счет развития транспортно-коммуникационных сетей;

- рыночной “унификацией” экономического развития.

Основные особенности международной экономической интеграции на микро- и макроуровне.

NB! На микроуровне выделяют горизонтальную и вертикальную интеграцию. !

Горизонтальная интеграция возникла в результате слияния фирм, производивших подобные или однородные товары с целью их дальнейшей реализации через совместную систему распределения и получения при этом дополнительной прибыли. Горизонтальная интеграция сопровождается производством за границей товаров, аналогичных тем, которые производятся в стране базирования.Вертикальная интеграция предусматривает объединение фирм, функционирующих в разных производственных циклах.

Различают три формы вертикальной интеграции:

- интеграция “вниз” (например, присоединение завода-производителя сырья или полуфабрикатов к компании, которая реализует главное производство);

- производственная интеграция “вверх” (приобретение сталелитейной компанией завода, производящего металлоконструкции);

- непроизводственная интеграция “вверх”, включающая сферу распределения.

NB! На определенном уровне развития микроинтеграции возникают транснациональные корпорации. Они являются и наиболее интегрированными микроструктурами (в частности, Chrisler, Сеnеrаl Моtогs, Volksvagen, Тоуоtа, Ноndа — вертикальная, а Ехооn, Моbil, Техасo — горизонтальная интеграция).

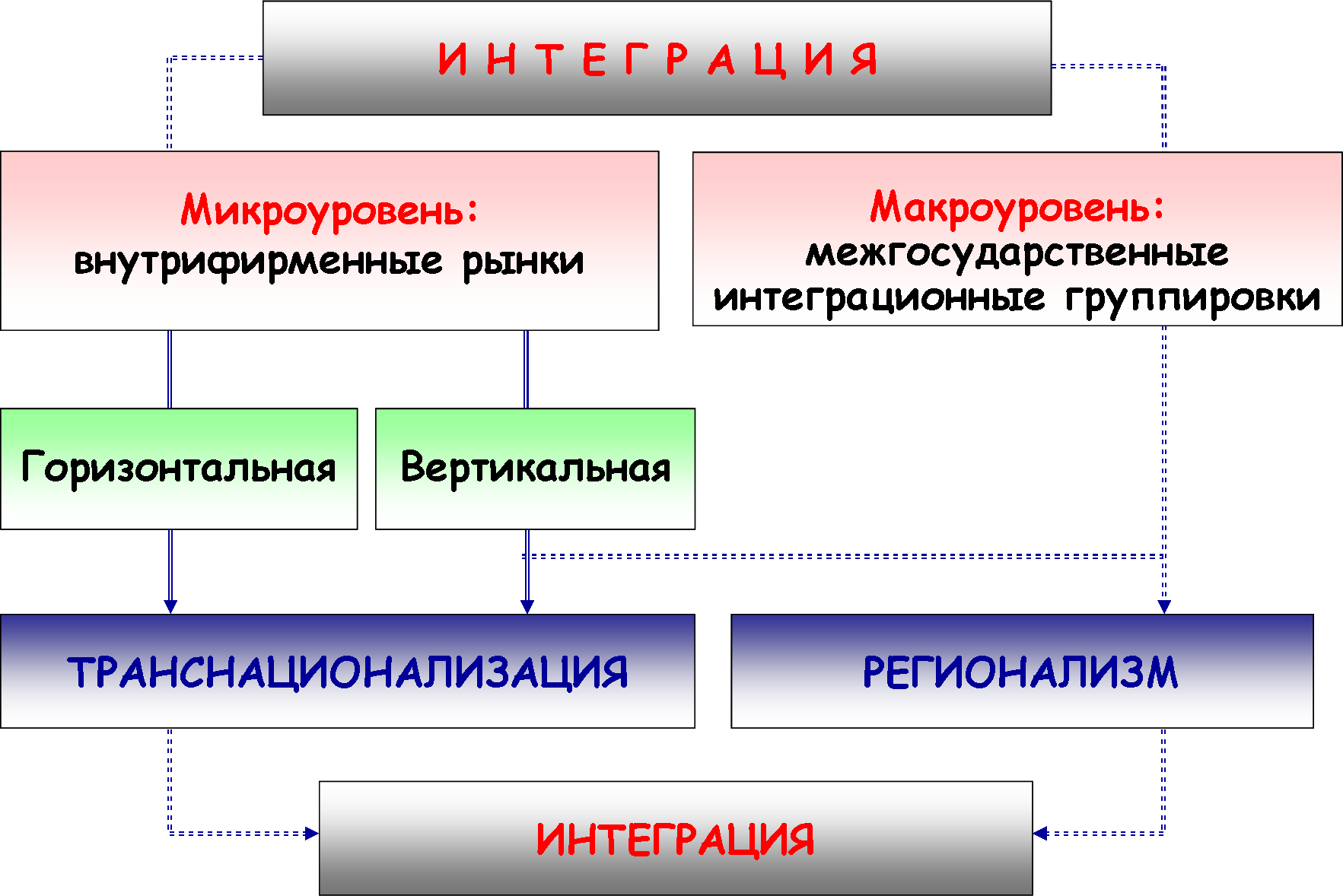

NB! На уровне национальных экономик интеграция развивается на основе формирования экономических объединений стран с той или иной степенью согласования их национальных политик. Тут речь идет о явлении экономического регионализма. Следовательно, имеем двухуровневую структуру интеграционного процесса.!

Структура интеграционного процесса

Условия развития и факторы эффективности микроинтеграции в системе взаимоотношений ТНК рассматриваются в теории интернационализации. i

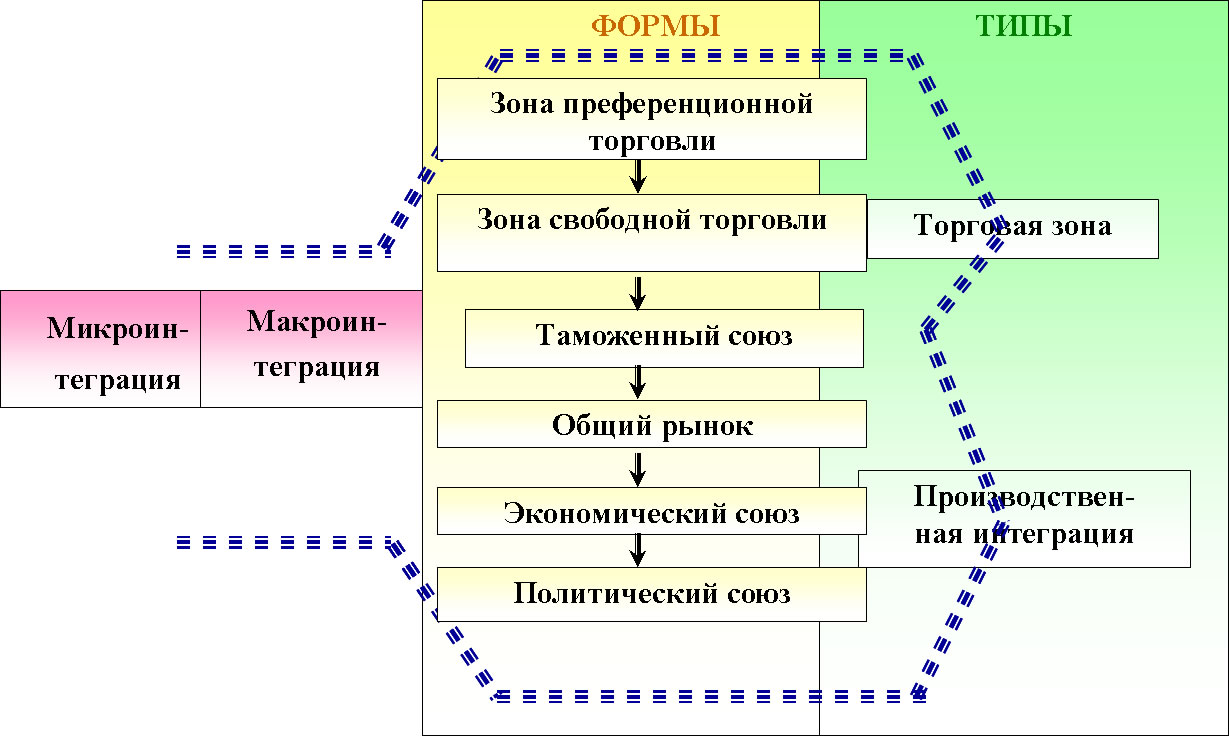

Концепция интернационализации, предложенная и популяризованная П. Бакли и М. Кесоном, а потом значительно дополненная А. Ругманом, в целом отражает подходы, положенные в основу вышеуказанных горизонтальной и вертикальной интеграций.Коренное отличие между микроинтеграцией и интеграцией, по мнению Р. Гроса и Д. Куджавы, состоит в следующем. Интернализация включает операции, находящиеся вне сфер вертикальной или горизонтальной интеграции, — приобретение капитала, рабочей силы, технологий. Проблему формирования многофакторного подхода к исследованию инвестиционного поведения ТНК решил английский экономист Дж. Данниг в рамках разработанной им эклектической теории международного производства.Процессы макроинтеграции исследованы в фундаментальных работах зарубежных и отечественных экономистов. Как теоретически обоснованные и практически апробированные рассматривают такие основные формы международной региональной экономической интеграции: 1) зона преференциальной торговли, зона (ассоциация) свободной торговли; 2) таможенный союз;3) общий рынок; 4) экономический и политический союзы.

Зона преференциальной торговли представляет собой зону с льготным торговым режимом, когда две или несколько стран уменьшают взаимные тарифы по импорту товаров, сохраняя уровень тарифов в торговле с другими странами. Наиболее показательным историческим примером такой формы интеграции является преференциальная система Британского Сообщества (1932 г.), которая объединяла 48 государств.

В зонах свободной торговли действует особый льготный торговый режим для стран-участниц за счет ликвидации внутренних тарифов при их сохранении в торговле с другими странами. Типичными примерами являются Европейская ассоциация свободной торговли (1960 г.), зона свободной торговли “США—Канада” (1988 г.), Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).Таможенный союз представляет собой соглашение двух или нескольких государств, которое предусматривает ликвидацию внутренних тарифов и установление общего внешнего тарифа. Такие соглашения действовали в Бенилюксе (с 1948 г.), в Европейском Союзе (с 1968 г.).В пределах совместного рынка обеспечивается свободное движение не только товаров, но и услуг, капиталов и граждан (рабочей силы). Такие условия экономических взаимоотношений в целом характерны теперь для Европейского Союза.В экономическом союзе свободное движение факторов и результатов производства дополняется гармонизацией внутренней и внешней экономической политики. В странах-участницах функционирует, как правило, единая денежная единица. Примером таких союзов являются Бенилюкс (с 1960 г.), Соединенные Штаты Америки, Советский Союз (до 1991 г.). На стадии практической реализации планы о создании экономического и валютного Европейского Союза. На основе экономических создаются политические союзы, в которых наряду с экономической обеспечивается и политическая интеграция.

Экономическая природа интеграционных группировок и взаимоотношений между создающими их странами обусловливают логику и преемственность в становлении и развитии форм международной региональной экономической интеграции. i

Формы международной региональной экономической интеграции

Формы международной региональной экономической интеграцииКлючевые характеристики

Сужение внутренних тарифов

Устранение внутренних тарифов

Общий внешний тариф

Свободное движение капиталов и рабочей силы

Гармонизация экономической политики

Политическая интеграция

Зона преференциальной торговли

Зона (ассоциация) свободной торговли

Таможенный союз

Общий рынок

Экономический союз

Политический союз

NB! При создании зон преференциальной и свободной торговли, таможенных союзов межгосударственные отношения касаются только сферы обмена, то есть развивается торговая интеграция. Более глубокие формы межгосударственной координации создают условия для интеграции и в сфере производства. Уровни, формы и темпы международной экономической интеграции очень взаимосвязаны. i

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Уровни, формы и типы международной экономической интеграции

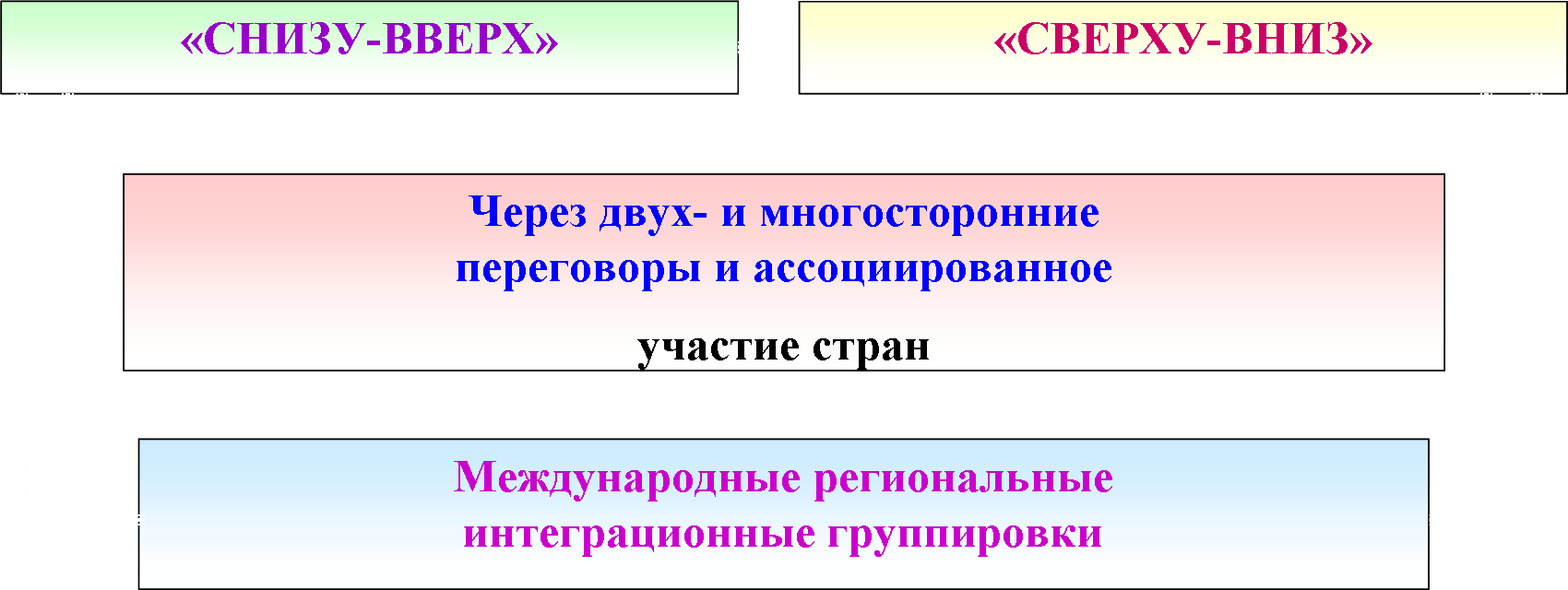

Для создания экономической интеграционной группировки двух или нескольких стран необходимы определенные политико-правовые, экономические, социально-культурные и инфраструктурные условия. С политико-правовой точки зрения принципиальное значение имеют совместимость политических устройств и основного законодательства интегрирующихся стран. Ключевыми относительно экономических условий интеграции являются следующие критерии: уровень развития стран, их ресурсных и технологических потенциалов; степень зрелости рыночных отношений, в частности национальных рынков товаров, услуг, капитала и труда; масштабы и перспективы развития экономических взаимосвязей стран и т. д. Важное значение имеют также инфраструктурная и социально-культурная совместимость. При этом экономические интеграционные группировки стран могут формироваться различными путями: “cнизу вверх”, двусторонние проекты “сверху вниз”.

“Снизу вверх”, в процессе углубления интернационализации и транснационализации хозяйственной жизни, когда договоренностям между странами о создании зоны свободной торговли, таможенного союза или совместного рынка предшествует довольно длительный период развития международных экономических связей на уровне предпринимателей, фирм и корпораций.По различным политическим и социально-экономическим причинам создается интеграционная группировка стран, которые еще не полностью соответствуют критериям интеграционной совместимости, но в процессе дальнейшего регулируемого и скоординированного на наднациональном уровне сотрудничества достигают той или иной формы международной экономической интеграции (преимущественно таким путем развивалась экономическая интеграция в Европе).

Через дву- и многосторонние переговоры и ассоциированное участие отдельных стран в деятельности уже функционирующих интеграционных группировок.

Углубление международного экономического сотрудничества (именно таким путем развивались интеграционные процессы в Северной Америке, прежде всего, между США и Канадой).NB!Для становления и развития конкретных форм международной региональной экономической интеграции характерна взаимосвязь вышеуказанных путей. i

Пути формирования международных региональных интеграционных группировок2.Эффективность и основные проблемы международной экономической интеграции.

NB! Эффективность и характер интеграции.

Эффективность международной региональной экономической интеграции достигается за счет следующих факторов:

- устранения дискриминации и барьеров между странами — участницами интеграционных группировок в движении товаров и услуг, капитала, рабочей силы и предпринимательства;

- стандартизации и унификации в производственно-коммерческой сфере;

- динамического эффекта, благодаря расширению рынка и экономии на масштабах производства;

- обеспечения достаточного уровня конкуренции.

Для зрелых интеграционных группировок (общий рынок, экономический и политический союзы) характерны:

- синхронизация процессов воспроизводства;

- создание хозяйственного комплекса с тесными взаимосвязями национальных экономик с приоритетом собственного разделения труда;

- особые механизмы регулирования, преимущественно через наднациональные органы;

- согласованная политика, как во взаимных экономических отношениях, так и в отношениях с другими странами и группами стран.

NB! В процессе интеграции действуют одновременно как силы притяжения, так и отталкивания, которые в своей сумме могут выступать в виде центробежных сил, разваливающих союз, сдерживающих сил, консервирующих статус-кво предполагаемых участников союза, не способных до поры до времени объединиться вместе для достижения общих целей и решения общих задач, и совместных сил, обеспечивающих полное или как минимум частичное совпадение интересов, достаточных для объединения нескольких стран в общий союз. !

Во всех перечисленных случаях обеспечивается принцип взаимодействия внешних сил, и только в последнем из них процесс интеграции развивается с наибольшей отдачей и эффективностью. При этом действие совместных сил совершенно не подразумевает тождественность (совместность) экономических систем, объединяющихся в общую экономическую систему. Мало того, в процессе интеграции совершенно не обязательным является и полное совпадение интересов, целей и задач, ибо каждый из участников союза получает от такого объединения свою выгоду.C! Главным критерием экономической интеграции даже в том случае, если она проходит под какими-то иными лозунгами, является абсолютный перевес положительных последствий над негативными результатами для каждого участника такого объединения. i

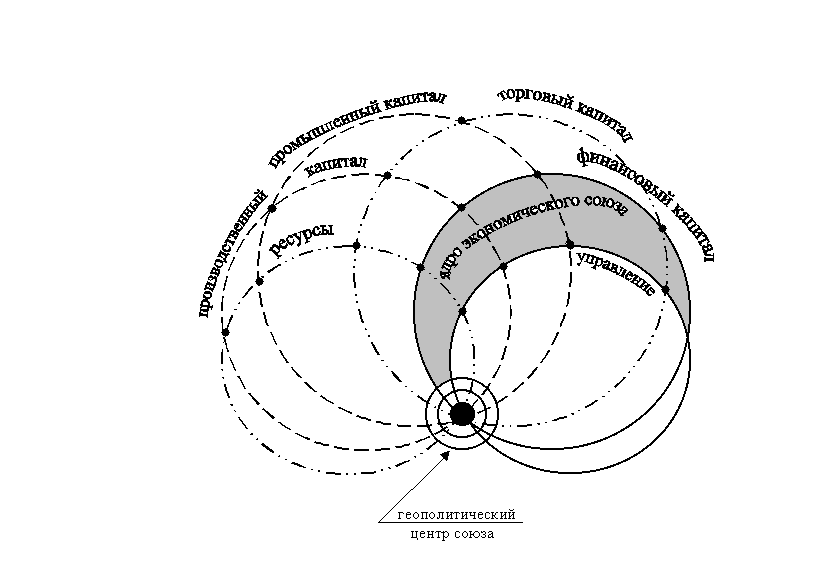

Если этот баланс сил становится нулевым, то возникают сдерживающие силы, которые при отрицательном балансе превращаются в центробежные силы, в любом случае способные привести к разрушению союза, как это практически произошло с бывшим СССР, добившегося невиданного в мире уровня интеграции общественного производства и развалившегося на отдельные республиканские составляющие из-за возникших внутри него центробежных сил общественно-политического и социально-экономического содержания.NB! Таким образом, становится очевидным, что экономические союзы не возникают сами по себе по желанию сторон, которые хотели бы принять в них участие, а становятся естественным следствием причин, его порождающих, из которых главную роль играет движение капитала в сочетании с управляющим фактором со стороны субъектов хозяйствования.!

В форме окружностей изображены “орбиты” всех форм капитала, на которых в виде точек отмечены государства, обладающие, как минимум, двумя видами капитала. Геополитическим центром союза, который обозначен двойным кружком с точкой, является государство, обладающее ресурсами (добывающей промышленностью), производственным капиталом (перерабатывающей промышленностью), промышленным капиталом (машиностроение и высокие технологии, торговым капиталом, финансовым капиталом и системой управления всеми видами капитала, вместе взятыми (управленческим капиталом). Практическим примером такого геополитического центра в современном мире являются США, играющие роль лидера во всех международных союзах прямым или косвенным образом.

Геоцентрическая схема экономического союза

Ядро экономического союза представляют страны, обладающие финансовым и управленческим капиталом в сочетании с одним из видов другого капитала (торгового, промышленного, производственного или добывающего). Примером такого ядра является Совещание глав государств и правительств семи ведущих капиталистических стран по экономическим вопросам. В Европейском Союзе геополитический центр отсутствует, а ядро представляют три страны (Франция, Германия и Великобритания) постоянно соперничающие за лидерство в Союзе.

Необходимо отметить, что поскольку любой вид капитала имеет количественные пределы своего расширения, постольку такие же количественные пределы расширения имеет и сам экономический союз, который может расширяться далее только за счет увеличения своей зоны влияния, под которой подразумевается экономическое взаимодействие союза со странами, в него не входящими. Согласно вышеприведенному рисунку, к зоне влияния относятся все страны, не обладающие финансовым и управленческим капиталом и потому не входящие в ядро экономического союза. И тем не менее, по разным мотивам географического, исторического, политического и прочего содержания делается ряд исключений, благодаря которым страны, не попавшие в ядро союза, могут стать и становятся его членами.Главным критерием для исключений такого рода является способность рядовых членов союза увеличивать зону его влияния, так как только таким способом союз в любом случае увеличивает зону своего влияния и, следовательно, экономическое пространство, в котором по канонам меркантилизма он может беспрепятственно действовать, не опасаясь конкуренции со стороны других союзов.Последовательное развитие форм международной региональной экономической интеграции обеспечивает наиболее полное и наиболее рациональное использование экономического потенциала стран и повышение темпов их развития.

NB! Одновременно решаются важные вопросы социальной политики за счет объективно обусловленного снижения цен на основные товары, услуги и создания новых рабочих мест, а также благодаря концентрации усилий стран-участниц на приоритетных программах социально-экономического развития. Заметим также, что в зрелых интеграционных группировках вырабатываются и реализуются мощные и действенные механизмы и инструменты обеспечения коллективной экономической безопасности.iИнтересен тот факт, что по оценкам специалистов, региональные экономические образования являются эффективными в своей деятельности, имея минимум 300 млн. человек суммарного населения стран, входящих в них.

Однако, несмотря на очевидные экономические преимущества, процессы международной региональной экономической интеграции происходят на фоне сложного переплетения политических и социально-экономических проблем.

- национализм; традиционные конфликты между отдельными странами и группами стран; идеологические расхождения;

- политико-правовые, экономические и социально-культурные различия стран-участниц; рост затрат при реализации функций регулирования на наднациональном уровне; противоречия расширения состава интеграционных группировок и др.

Современным процессам международной экономической интеграции присущи определенные особенности, а именно:

- динамизм процессов международной экономической интеграции в целом, обусловленный как действием объективных факторов, так и “цепной” реакцией стран мира на развитие отдельных интеграционных группировок;

- неравномерность развития и реализации форм международной экономической интеграции, порожденная явными отличиями экономического развития стран и регионов мира;

- развитие наряду с интеграционными дезинтеграционных процессов, имеющих глубокие корни в исторических, политических, экономических и социальных закономерностях мирового развития.

Масштабы и темпы региональной экономической интеграции, происходящей в целом на объективной основе, дают основания для выделения ее третьей детерминантой современного мирового экономического развития.i

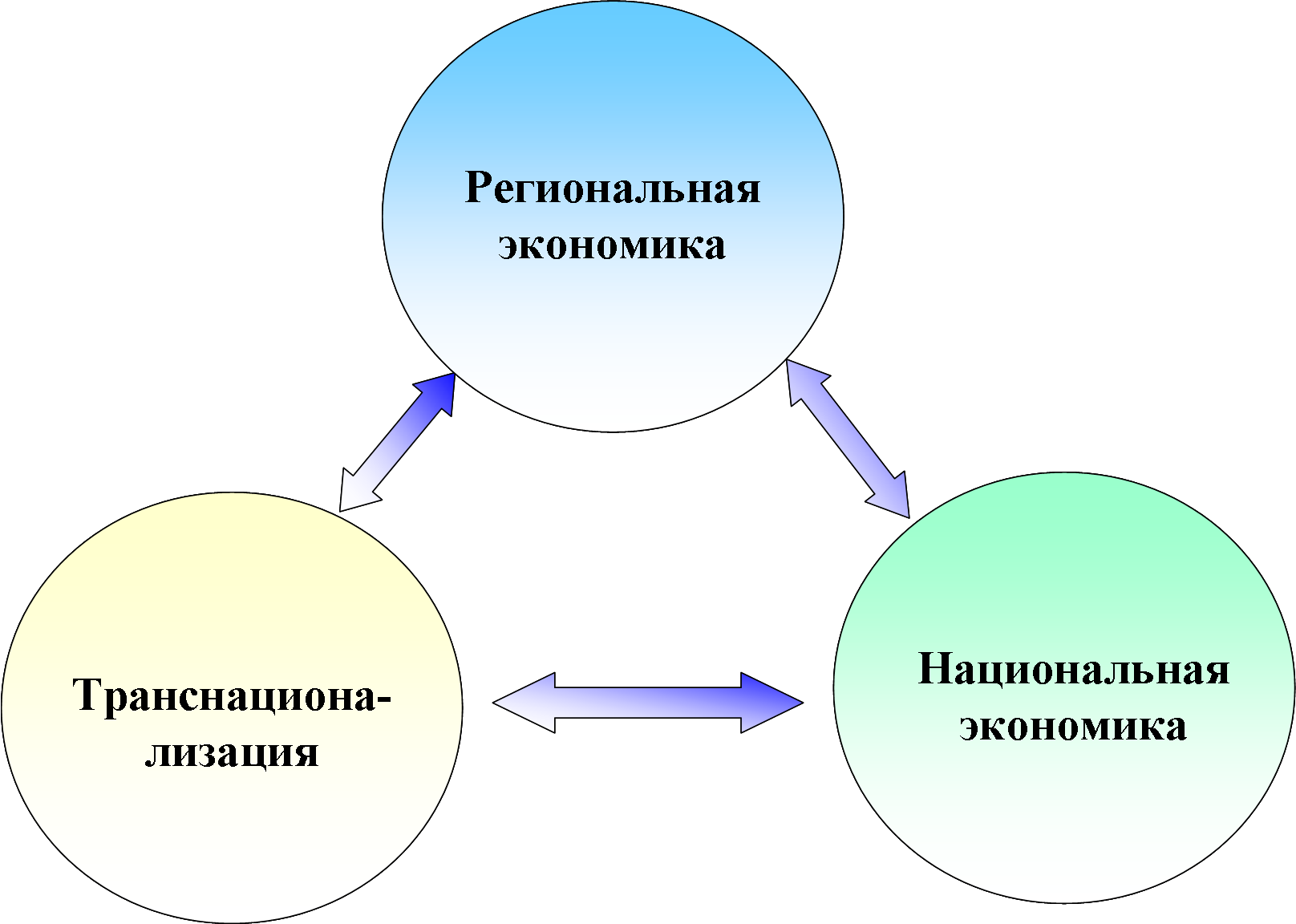

Детерминанты современного мирового экономического развитияC! Ключевыми в современных исследованиях становятся, таким образом, взаимоотношения “трех детерминант”. Отметим, что исследования проблемы “транснационализация — национальная экономика” являются традиционными для современной экономической науки. В частности, это касается влияния ТНК на экономику страны базирования и принимающих стран, регулирования деятельности ТНК на национальном и международном уровнях.i

Важно отметить, что экономическая власть государства над предприятиями ослабевает, когда такие экономические субъекты, как ТНК, получают настоящую независимость от своих правительств. Проблемы “национальная экономика — региональная интеграция” также рассматриваются практически во всех исследованиях международного экономического развития. Важнейшим тут является вопрос утраты странами - участницами интеграционных группировок части экономического суверенитета, целесообразности и эффективности наднационального регулирования экономических процессов. В то же время практически неразработанными остаются вопросы взаимодействия “транснационализация — региональная интеграция”. Такие исследования впервые были проведены (на уровне обоснованных теоретических моделей) североамериканскими учеными в период создания зоны свободной торговли “США—Канада” и НАФТА.

Дополнительная литература Электронный курс "Международные стратегии экономического развития" разработан аспирантом, ассистентом кафедры "Международная экономика" Пивоносовым М.Ю.

по вопросам и предложениям обращаться: pivonosovm@inbox.ru

©ДонНУ, 2008г.